ウイスキーを嗜む時間、その琥珀色の液体がもたらす深い香りと味わいに心を委ねる中で、ふと「塩」という、一見すると意外な存在との組み合わせに興味を惹かれたことはありませんか。

例えば、静かなバーのカウンターで提供される上質なチョコレートに、キラリと光る岩塩が添えられている光景。

あるいは、特定のウイスキーを口に含んだ瞬間に感じる、まるでスコットランドの海岸に立つかのような、ほのかな潮の香り。

これらは単なる演出や偶然なのでしょうか。

いいえ、そこにはウイスキーの魅力を一層引き出す、科学的かつ文化的な深い理由が隠されています。

この記事は、その奥深い関係性を解き明かすための旅路です。

まずは、そもそもウイスキーって何?という基本的な知識を整理し、私たちの探求のスタート地点とします。

そこから、ウイスキーに塩を入れるのはなぜか、そしてより広く、一般的なお酒と塩はなぜ合うのか、という素朴ながらも核心に迫る疑問に答えていきます。

さらに、一部の銘柄だけが持つ、特有のウイスキー塩味の秘密はなぜ生まれるのか、その謎を製造地の風土から解き明かし、実際に個性豊かな銘柄で感じるウイスキー潮の香りについても具体的に探求します。

また、知識だけでなく実践的な楽しみ方にも焦点を当てます。

理論から実践へと移り、定番のウイスキーつまみと塩の相性を発見し、具体例として多くの愛好家を唸らせるウイスキーと塩サラミの組み合わせを味わい、さらにはご家庭でも試せる代表的な酒塩の作り方も紹介します。

一方で、心から楽しむためには、健康への配慮も欠かせません。

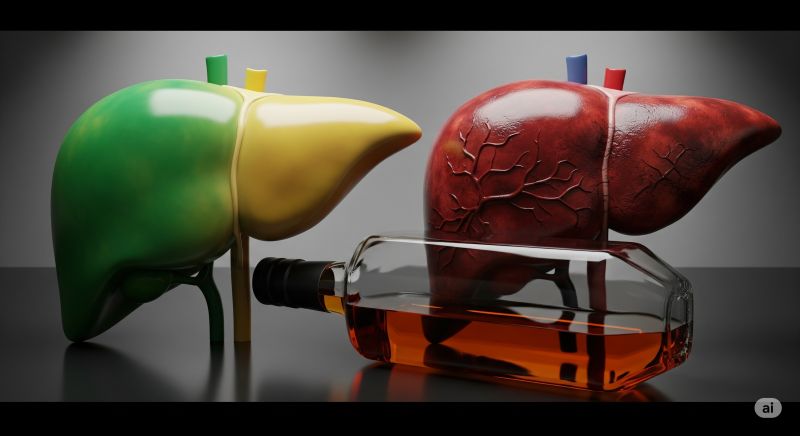

ウイスキーは悪酔いしないのはなぜか、お酒と塩で酔うという話は本当か、そして最も気になる、ウイスキーは肝臓に負担をかけますか?といった疑問や不安に対しても、信頼できる情報源を基に丁寧に向き合っていきます。

さあ、ウイスキーと塩が織りなす、知的好奇心を満たす奥深い世界を一緒に探っていきましょう。

記事のポイント

- ウイスキーと塩が合う科学的な理由がわかる

- 塩味や潮の香りが特徴のウイスキー銘柄を知れる

- 相性の良い塩味のおつまみや楽しみ方が見つかる

- アルコールと塩分摂取に関する注意点が理解できる

「ウイスキー 塩」の基本的な関係性とは

ウイスキーガイド イメージ

この章では、ウイスキーと塩の基本的な関係性について深掘りします。

なぜ両者の相性が良いのかという科学的な理由から、潮の香りを持つウイスキーの銘柄、さらには伝統的な酒塩の作り方まで解説します。

ポイント

- そもそもウイスキーって何?

- ウイスキーに塩を入れるのはなぜ?

- 一般的なお酒と塩はなぜ合うの?

- 特有のウイスキー塩味の秘密はなぜ?

- 銘柄で感じるウイスキー潮の香り

- 代表的な酒塩の作り方も紹介

そもそもウイスキーって何?

ウイスキーガイド イメージ

ウイスキーとは、一言で言えば「穀物を原料とした蒸留酒」であり、その起源は古く、「生命の水(アクア・ヴィテ)」と呼ばれた錬金術の時代の蒸留技術にまで遡ります。

現代のウイスキーは、一般的に大麦やライ麦、トウモロコシといった穀物を主原料に、非常に手間のかかる工程を経て造られます。

まず、原料となる穀物を粉砕し、温水を加えて糖化させることで、甘い麦汁(ばくじゅう)を造り出します。

この麦汁に酵母を投入すると、酵母が麦汁の中の糖分をアルコールと二酸化炭素に分解する「発酵」が始まります。

数日間かけて発酵を終えた液体は、アルコール度数が7~9%程度の、ビールによく似た「もろみ(ウォッシュ)」となり、ウイスキー特有のフルーティーな香りの原型がここで生まれます。

次に、このもろみを蒸留器で加熱し、アルコール分を気化させてから冷却し、再び液体に戻す「蒸留」を行います。

この工程によりアルコール度数が一気に高まり、無色透明の「ニューポット」または「ニュースピリッツ」と呼ばれる原酒が誕生します。

この生まれたての原酒を、オークなどで作られた木製の樽に詰め、貯蔵庫で長い年月をかけて眠らせる「熟成」こそが、ウイスキーの魂を吹き込む最も重要なプロセスです。

樽の中で呼吸を繰り返すうちに、ニューポットの荒々しさは消え、樽材から溶け出す成分と作用し合うことで、美しい琥珀色と、バニラやカラメルのような甘く複雑で豊かな風味が育まれていくのです。

この過程で、中身の一部が揮発して失われる現象は「天使の分け前(エンジェルズシェア)」と呼ばれ、ウイスキーの希少性を物語る詩的な表現として知られています。

日本の酒税法では、ウイスキーは「発芽させた穀類及び水、または発芽させた穀類、水及び他の穀類を原料として糖化させて、酵母により発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの」と厳密に定義されています。

(出典:国税庁 酒類の製造工程(ウイスキー))

世界の5大ウイスキー

ウイスキーは世界中で造られており、特に個性と歴史を持つ5つの生産国のものは「世界の5大ウイスキー」と称され、それぞれが独自の魅力を持っています。

スコッチウイスキー

スコットランドで造られるウイスキー。

ピート(泥炭)によるスモーキーな香りが特徴的なものも多く、産地によっても個性が大きく異なります。

アイリッシュウイスキー

アイルランド共和国または北アイルランドで造られます。

一般的に3回蒸留による、まろやかで滑らかな味わいが特徴です。

アメリカンウイスキー

アメリカ合衆国で造られ、「バーボン」や「テネシーウイスキー」が有名です。

トウモロコシを主原料とすることが多く、甘く力強い風味が持ち味です。

カナディアンウイスキー

カナダで造られます。ライ麦を主原料に使うことが多く、軽やかでクセのない飲みやすい味わいが特徴で、5大ウイスキーの中でも特にマイルドと評されます。

ジャパニーズウイスキー

日本国内で造られるウイスキー。スコッチの製法を基礎としながらも、日本の気候風土や日本人の繊細な味覚に合わせた、極めて精巧でバランスの取れた味わいが高く評価されています。

(出典:ニッカウヰスキー ウイスキーの基礎知識 世界の5大ウイスキー)

ウイスキーの主な種類

前述の生産国の違いとは別に、ウイスキーはその主原料や製造方法によってもいくつかの種類に大別されます。

この分類を知ることで、ウイスキー選びがさらに楽しくなります。

モルトウイスキー

大麦麦芽(モルト)のみを原料とし、主に単式蒸留器(ポットスチル)で2回(または3回)蒸留して造られます。

蒸留所の風土や職人の個性が色濃く反映された、リッチで個性的な味わいを持ちます。

グレーンウイスキー

トウモロコシや小麦、ライ麦などの穀類を主原料とし、連続式蒸留機で効率よく蒸留されます。

味わいは比較的クリアで軽やか。そのままで飲まれることは少なく、主に後述するブレンデッドウイスキーの重要なベースとして使用されます。

ブレンデッドウイスキー

個性の異なる複数のモルトウイスキーと、味わいをまとめるグレーンウイスキーを、ブレンダーと呼ばれる職人が絶妙な比率でブレンドして造られるウイスキーです。

ブレンドにより、単一のウイスキーでは成し得ない、複雑で調和の取れた飲みやすい味わいを実現しています。

現在、世界で流通しているウイスキーの多くがこのタイプにあたります。

(出典:サントリー ウイスキーの基礎知識)

このように、ウイスキーは発酵、蒸留、そして樽での長い熟成という緻密な工程を経て、その一杯が完成します。

さらに、生産国の風土や原料の違いによって無数の個性が生まれる、非常に奥深く、世界中で愛されているお酒なのです。

ウイスキーに塩を入れるのはなぜ?

ウイスキーガイド イメージ

ウイスキーにひとつまみの塩を加えて楽しむ飲み方が存在するのは、そのほとんどが「味覚への劇的な影響」を理由としています。

私たちの舌は甘味、塩味、酸味、苦味、旨味の5つの基本味を感じ取りますが、これらの味は互いに影響を及ぼし合います。

塩を加えることで引き起こされる最も有名な現象が「味の対比効果」です。

これは、異なる2つの味を同時に味わうことで、一方または両方の味がより強く感じられる現象を指し、スイカに塩をふると甘さが際立つのと全く同じ原理に基づいています。

塩味には、甘味を増強させる効果があることが科学的な研究で明確に示されています。

ある研究報告によれば、砂糖の主成分であるスクロースを含んだ水溶液に、ごく少量の食塩を加えることで、被験者が感じる甘味が有意に増強されることが確認されています。

(出典:大妻女子大学学術情報リポジトリ 塩味と甘味の対比効果に関する研究)

この効果をウイスキーに当てはめてみると、原料である大麦やトウモロコシが持つ穀物由来の自然な甘みや、木樽での長期熟成によって育まれたバニラやカラメルのような甘い香りが、少量の塩によってベールを剥がされたかのように際立ち、味わい全体の奥行きと複雑さを増してくれるのです。

さらに、塩は甘味を引き立てるだけでなく、ウイスキーに含まれる苦味やアルコールの刺激といった、人によってはやや強く感じられる要素を和らげる「抑制効果」も持っています。

これにより、ウイスキー全体の味わいがより滑らかに、そしてバランスの取れたものに感じられるようになります。

試す際の具体的な方法と塩の選び方

もしこの味の変化を試してみたい場合、いくつかポイントがあります。

まず、塩の選び方です。

食卓塩のような精製された細かい塩は、溶けやすくすぐに強い塩辛さを与えてしまうため、あまり向いていません。

おすすめは、岩塩や海塩といった、ミネラル分が豊富で味わいに丸みのある、結晶の大きな塩です。

加える量は「ひとつまみ」よりもさらに少ない、「数粒」程度で十分です。

グラスに直接2、3粒落としてゆっくりと溶かしながら味の変化を楽しむ方法もあれば、テキーラを飲む時のように、手の甲に塩を少し乗せてそれを舐めてからウイスキーを一口含む、というスタイルもあります。

後者の方法であれば、ウイスキーそのものに塩が溶け込んでしまうことがないため、味の変化をより繊細にコントロールできます。

重要なのは、入れすぎてウイスキー本来の風味を損なわないことです。

塩と相性の良いウイスキーの傾向

この「塩を加える」という楽しみ方は、全てのウイスキーで同じ効果が得られるわけではありません。

一般的に、甘みが豊かなタイプのウイスキーとは特に相性が良いとされています。

バーボンウイスキー

トウモロコシ由来の力強い甘みと、樽由来のバニラ香が特徴のバーボンは、塩を加えることでその甘みがさらに引き立ち、塩キャラメルのような複雑な味わいに変化することがあります。

シェリー樽熟成のウイスキー

レーズンやドライフルーツのような濃厚な甘さを持つシェリー樽熟成のウイスキーも、塩との相性が良好です。

甘さと塩味のコントラストが、より一層リッチな風味を生み出します。

一方で、非常に繊細でフローラルな香りが特徴のジャパニーズウイスキーや、軽やかなタイプのウイスキーでは、塩の風味が勝ちすぎてしまい、本来のデリケートな個性を損なう可能性もあるため、注意が必要です。

最後に、アルコールの利尿作用によって体内の水分と共に塩分(ナトリウム)が排出されやすくなるため、「失われた塩分を補う」という説も語られることがあります。

しかし、これは医学的に推奨されている健康法ではなく、あくまで逸話的な側面が強いと考えられます。

ウイスキーに塩を加える際は、味わいの変化を追求する楽しみ方の一つとして捉え、ごく少量から試してみるのが賢明な付き合い方と言えるでしょう。

一般的なお酒と塩はなぜ合うの?

ウイスキーガイド イメージ

お酒と塩味の効いた料理や食品が、まるで古くからの盟友のように抜群の相性を見せるのには、科学的な味覚の相互作用と、人類の食文化における歴史的な背景の両方から、明確な理由を説明することができます。

私たちの舌が感じる味は、単独で存在するのではなく、互いに複雑に影響し合っています。

その中でも、塩が持つ力は特に顕著です。

まず、「味の対比効果」が挙げられます。

前述の通り、これは少量の塩味が、主役である甘味や旨味を一層際立たせる現象です。

例えば、日本酒が持つ米由来のふくよかな甘味(米の旨味)や、ワインの果実味、そしてウイスキーの麦芽や樽由来の甘い香りが、塩によってくっきりと浮かび上がり、より立体的で豊かな風味として私たちの舌に届きます。

アミノ酸などの旨味成分も同様に、塩によってその存在感が強まります。

さらに、塩味には特定の味を穏やかにする「抑制効果」もあります。

お酒が持つ独特の苦味や、キレのある酸味が、人によっては強く感じられることがあります。

塩にはこれらの角を取り、味わいをまろやかにする働きがあるため、全体のバランスが整い、格段に飲みやすくなる効果も期待できるのです。

世界中で見られるお酒と塩のペアリング

このお酒と塩の親密な関係は、日本に限った話ではありません。

世界中の飲酒文化の中に、その実例を見出すことができます。

テキーラと塩

ショットグラスのテキーラを飲む前に、手の甲に乗せた塩を舐めるというスタイルは、世界で最も有名な儀式の一つです。

塩がテキーラ独特の風味を引き締め、味わいをクリアにします。

マルガリータ

テキーラベースのカクテルであるマルガリータのグラスの縁に付けられた塩(スノースタイル)は、カクテルの酸味と甘味を引き立て、完璧な味のバランスを創り出すために不可欠な要素です。

ビールと塩味のスナック

ドイツのビアガーデンにおけるプレッツェルのように、ビールには塩の効いたスナックが付き物です。

ビールの爽やかな苦味と炭酸が、塩味のスナックの風味と相まって、次の一口、次の一杯を誘います。

食文化と生理的な側面

文化的な視点から見ると、冷蔵技術が未発達だった時代、塩は肉や魚を腐敗から守るための最も重要な手段でした。

そのため、塩漬けの魚(日本の塩辛やアンチョビなど)、塩漬け・乾燥させた肉(生ハムやサラミ)、そして塩を加えて発酵させる食品(チーズ)など、塩分を多く含む保存食が世界中で発展しました。

これらのおつまみは、単に塩味が強いだけでなく、発酵や熟成の過程で生まれたアミノ酸などの豊かな旨味を蓄えており、お酒の風味と見事に調和するのです。

(出典:日本調理アカデミー 【基本の味】味の相互作用)

加えて、生理的な側面も無視できません。塩辛いものを食べると喉が渇き、水分を欲します。

これが飲酒の場においては、自然とお酒を飲むペースを促進させる一因となります。

このサイクルが、バーや居酒屋といった場所で塩味の強いおつまみが定番メニューであり続ける理由の一つとも考えられます。

このように、お酒と塩の相性の良さは、味覚を科学する視点、世界共通の食文化、そして人類の歴史や生理的な反応までが深く関わって形成された、非常に合理的で普遍的な組み合わせであると言えるのです。

特有のウイスキー塩味の秘密はなぜ?

ウイスキーガイド イメージ

一部のウイスキー、特にスコットランドの荒々しい海岸線に位置するアイランズ地域やアイラ島で造られる銘柄に、はっきりとした「塩味」や「潮の香り」が感じられるのは、ワインの世界で語られる「テロワール(土地の個性)」が色濃く反映されているためです。

ウイスキーが持つこの塩気は、人工的に加えられたものでは決してなく、その土地の風土、特に海の存在が、製造から熟成に至るまでの長い年月をかけて溶け込んだ、自然からの贈り物なのです。

その秘密は、単一の要因ではなく、複数の要素が複雑に絡み合って生まれます。

潮風と熟成樽

ウイスキーの熟成に使われるオーク樽は、密閉されているように見えて、実はわずかに呼吸をしています。

特に、海に面して建てられた貯蔵庫では、激しい嵐が巻き起こす波しぶきや、常に吹き付ける潮風に含まれる塩分の微粒子が、樽の表面に付着します。

樽は昼夜の温度変化によって、内部のウイスキーを膨張・収縮させます。

この「呼吸」と呼ばれるプロセスを通じて、ウイスキーは樽材の奥深くまで浸透し、また樽の外からは潮の香りを纏った空気が入り込みます。

この気の遠くなるような交換が何年、何十年と繰り返されることで、潮のミネラル感がゆっくりとウイスキーの中に溶け込み、独特の塩気や、海辺を思わせるドライな風味を形成していくのです。

伝統的な土間の床を持つ「ダンネージ式」と呼ばれる貯蔵庫は、この潮風の影響をより受けやすいと言われています。

仕込み水とピート

ウイスキーの味わいの根幹をなす「仕込み水」も、塩味の要因となり得ます。

蒸留所の水源となる川や湖の水が、海に近い地域のピート(泥炭)層をゆっくりと通過する過程で、泥炭に含まれるミネラルやかすかな塩分を吸収することがあります。

さらに決定的となるのが、麦芽を乾燥させる際に燃料として使われる「ピート」そのものです。

ピートとは、ヒースや苔、海藻といった植物が数千年かけて堆積し、炭化したもの。

特に海沿いのピート層は、古代から潮の影響を受け続けており、ヨウ素や塩分を含んでいます。

このピートを焚き上げた煙(ピート香)で麦芽をいぶすと、そのスモーキーなフレーバーと共に、塩気や薬品を思わせるヨード香が麦芽に強く染み込みます。

これが、特にアイラ島のウイスキーが放つ、強烈で塩気を伴うスモーキーさの主な正体です。

(出典:Whiskymesi 塩辛い・ブリニーなウイスキーとは?特徴やおすすめの銘柄をご紹介!)

したがって、ウイスキーが持つ特有の塩味は、潮風、熟成樽、仕込み水、そしてピートという、その土地を取り巻くあらゆる自然環境が、長い時間をかけてウイスキー一滴一滴に刻み込んだ「風土の味」そのものであると言えるでしょう。

銘柄で感じるウイスキー潮の香り

ウイスキーガイド イメージ

ウイスキーの世界において、「潮の香り(Briny)」「塩味(Salty)」という表現は、単なる味覚の描写を超え、その蒸留所が持つテロワール、すなわち土地の個性を雄弁に物語る「誇りの証」とも言えます。

ここでは、その個性を存分に感じられる、海に育まれた代表的な銘柄を、その背景と共により深くご紹介します。

タリスカー (Talisker)

タリスカー ダーク ストーム シングルモルト スコッチ ウイスキー 45.8度 箱付 1000ml

スコットランド、スカイ島の荒々しい海岸線に唯一存在する蒸留所で造られるタリスカー。

「MADE BY THE SEA」という言葉を掲げる通り、その味わいは海の厳しさと豊かさを体現しています。

一口飲むと、まず感じるのは黒胡椒が爆ぜるようなスパイシーな刺激。

その直後に、塩気を含んだ力強い潮の香りと、ピート由来のスモーキーさが追いかけてきます。

しかし、ただ荒々しいだけでなく、奥にはドライフルーツのような甘みも感じられ、その複雑な味わいの構成が世界中のファンを魅了してやみません。

ボウモア (Bowmore)

ボウモア 12年 700ml 40度 シングルモルト スコッチ ウイスキー アイラ スモーキー ピート香

「アイラの女王」と讃えられるボウモアは、スコットランドのアイラ島で最も歴史のある蒸留所の一つです。

その特徴は、アイラモルト特有のピートスモークと、潮の香りが織りなす完璧な調和にあります。

ラフロイグほど薬品的なヨード香は強くなく、より上品で柔らかいスモーキーさと、柑橘類を思わせる爽やかなフルーティーさが共存しています。

そのバランスの取れた味わいは「潮騒の香り」とも評され、アイラモルトの入門編としても、また長く付き合う一本としても最適です。

ラフロイグ (Laphroaig)

ラフロイグ ロア 正規 48% 700ml シングルモルトスコッチウイスキー

一度飲んだら忘れられない、強烈な個性で知られるアイラ島のラフロイグ。

その香りは、正露丸や消毒液にも例えられる薬品のようなヨード香、そして海藻を思わせる磯の香りが特徴です。

味わいは極めてドライで、はっきりとした塩気とオイリーな口当たり、そして後から追いかけてくる微かな甘みが感じられます。

この個性は「好きになるか、嫌いになるか」と評されるほどですが、一度その魅力に取り憑かれると離れられない熱狂的なファンを世界中に持っています。

スプリングバンク (Springbank)

スプリングバンク 12年 カスクストレングス 700ml | スコットランド スコッチ キャンベルタウン バーボン樽 シェリー樽 シングルモルト プレミアム

かつてウイスキー産業の中心地として栄えた港町、キャンベルタウンに現存する数少ない蒸留所の一つ。

スプリングバンクのウイスキーは、その複雑な製造工程から生まれる、極めてリッチで個性的な味わいを持ちます。

特に「塩漬け」と表現されるほどのはっきりとした塩味が特徴で、これは港町の潮風の影響を強く受けているためと言われます。

塩気と共に、オイリーな口当たり、ナッツのような香ばしさ、そしてフルーティーな甘みが複雑に絡み合い、飲むたびに新しい発見があるウイスキーです。

その他の潮風を感じる銘柄

スコットランドだけでなく、世界には潮の香りを持つ魅力的なウイスキーが存在します。

オールド プルトニー (Old Pulteney)

オールド プルトニー ハダート 46度 箱付 700ml 正規

本土の最北端に近い港町ウィックで造られ、「北の海の海の男に愛された味」として知られる銘柄。

はっきりとした塩気と、蜂蜜のような甘さが特徴です。

厚岸 (Akkeshi)

マルスウイスキー モルトデュオ 津貫 × 厚岸 1本 700ml シングルモルト 駒ヶ岳 2024 エディション 2本 700ml 本坊酒造 3本セット

日本の北海道、牡蠣で有名な厚岸町で造られるジャパニーズウイスキー。

アイラ島のようなウイスキー造りを目指しており、潮の香りと甘く香ばしいピート香が特徴です。

(出典:PR TIMES)

| 銘柄名 | 産地 | 特徴 | 出典 |

|---|---|---|---|

| タリスカー | スコットランド・スカイ島 | 「MADE BY THE SEA」を掲げ、爆発的な黒胡椒の風味と海潮の香りが特徴。 | タリスカー 公式サイト |

| ボウモア | スコットランド・アイラ島 | 潮の香りと上品なピートスモークが調和。「潮騒の香り」とも評される。 | ボウモア 公式サイト |

| ラフロイグ | スコットランド・アイラ島 | 薬品やヨードを思わせる強烈な香りと、やや塩っぽくドライな後味が特徴。 | ラフロイグ サントリー |

| スプリングバンク | スコットランド・キャンベルタウン | 「塩漬け」と表現されるほどの塩気と、複雑で豊かな味わいが魅力。 | 榎商店 お酒情報ブログ |

| オールド プルトニー | スコットランド・ハイランド | 「海のモルト」とも呼ばれ、はっきりとした塩気と微かな柑橘系の風味が特徴。 | 正規代理店 小林商店 |

| 厚岸 | 日本・北海道 | 牡蠣で有名な海辺の町で造られ、潮の香りと甘いピート感が特徴。 | 厚岸蒸溜所 公式サイト |

これらの銘柄は、いずれも海に近いという共通点を持ちながら、その土地の風土や製造方法によって、全く異なる個性を放っています。

同じ「潮の香り」というテーマの中でも、スモーキーさの強弱、果実味や甘みとのバランスは多種多様です。

ぜひ、これらのウイスキーを飲み比べ、ご自身の舌でその違いを確かめてみるのも、ウイスキーの大きな楽しみ方の一つでしょう。

代表的な酒塩の作り方も紹介

ウイスキーガイド イメージ

酒塩(さけしお・さかしお)とは、その名の通り日本酒と塩を合わせて煮詰めて作る、古くから日本料理の世界で重宝されてきた伝統的な液体調味料です。

ウイスキーに直接塩を加えて風味を変えるアプローチとは異なりますが、お酒と塩が持つポテンシャルを最大限に引き出した、素晴らしい組み合わせの一例としてご紹介します。

醤油が一般に普及する以前の室町時代から江戸時代にかけて、酒塩は「煎り酒」と共に、料理に塩味と旨味を加えるための基本的な調味料として広く用いられていました。

いわば、当時の料理人たちの知恵が詰まった「万能だし」のような存在です。

ご家庭でも驚くほど簡単に作ることができ、いつもの料理を一段と本格的な味わいに変えてくれます。

材料選びのポイントと手順

基本的な材料は日本酒と塩のみという、この上なくシンプルな構成ですが、その素材選びに少しこだわるだけで、仕上がりの風味が格段に向上します。

日本酒の選び方

どのような日本酒でも作ることは可能ですが、特におすすめなのは米の旨味がしっかりと感じられる「純米酒」です。

純米酒の豊かなコクと旨味成分が、酒塩の味わいに深みを与えてくれます。

一方で、フルーティーで華やかな香りが特徴の「吟醸酒」などは、加熱することでその繊細な香りが飛んでしまう可能性があるため、ややもったいないかもしれません。

料理酒でも代用できますが、食塩が添加されている製品もあるため、その場合は加える塩の量を調整する必要があります。

塩の選び方

食卓塩のような精製塩ではなく、ミネラル分を豊富に含んだ「粗塩」や「自然塩」を選ぶのが鍵となります。

ミネラル由来のまろやかで複雑な塩味が、酒塩の味わいをより優しく、奥深いものにしてくれます。

材料と作り方

材料

- 日本酒(純米酒がおすすめ):180ml

- 粗塩(自然塩):大さじ2(約30g)

作り方

- 小鍋に日本酒と塩を入れ、火にかける前によくかき混ぜて塩を溶かします。

- 鍋を中火にかけ、沸騰させます。沸騰してアルコールが飛んだら、火を弱火に落とします。

この時、表面にアクが浮いてきたら丁寧に取り除くと、よりクリアな仕上がりになります。 - 焦げ付かないように時々混ぜながら、ゆっくりと煮詰めていきます。

量が元の半分くらい(約90ml)になるまで、10分から15分ほど煮詰めたら火を止めます。 - 粗熱が完全に取れたら、煮沸消毒した清潔な保存瓶などに移し、冷蔵庫で保管してください。

適切に保存すれば、数週間から1ヶ月ほど持ちます。

(出典:中京テレビ 食卓のひみつ 酒塩)

酒塩の活用アイデア

完成した酒塩は、まろやかな塩味と日本酒由来の凝縮された旨味を持ち、様々な料理の味わいを引き立てます。

魚料理に

焼き魚を焼く直前に刷毛で塗ると、生臭みが抑えられ、きれいな焼き色と照りがつきます。

お刺身をいただく際に、醤油の代わりに少しだけつけても、素材の味を引き立てて絶品です。

肉料理の下味に

鶏肉や豚肉の下味として揉み込むと、肉質が柔らかくなり、旨味が増します。

スープや煮物に

お吸い物や潮汁、野菜の煮物などに少量加えるだけで、だしの味わいを邪魔することなく、全体の味に深みとまとまりが生まれます。

万能調味料として

和え物の味付けや、天ぷらの付け塩の代わりに。

また、オリーブオイルと混ぜてドレッシングにするなど、アイデア次第で幅広く活用できます。

このように、酒塩は塩の代わりに使うことで、ただ塩味を付けるだけでなく、料理全体に豊かな旨味と風味をプラスしてくれる、日本の食文化が育んだ素晴らしい調味料なのです。

「ウイスキー 塩」の楽しみ方と注意点

ウイスキーガイド イメージ

この章では、ウイスキーと塩を実際に楽しむための具体的な方法と、健康に関する注意点を解説します。

相性抜群のおつまみから、悪酔いや肝臓への影響といった疑問まで、安心して楽しむための知識がわかります。

ポイント

- 定番のウイスキーつまみと塩の相性

- 具体例:ウイスキーと塩サラミ

- ウイスキーは悪酔いしないのはなぜ?

- お酒と塩で酔うという話は本当?

- ウイスキーは肝臓に負担をかけますか?

- まとめ:ウイスキーと塩の奥深い世界

定番のウイスキーつまみと塩の相性

ウイスキーガイド イメージ

ウイスキーの楽しみを一層深めるおつまみを考える際、まず押さえておきたいのが「塩味」という、極めて重要な要素です。

塩気のあるおつまみは、ウイスキーが持つ麦芽由来の甘みや樽熟成による豊かな香りを、味覚の対比効果によって引き立て、複雑な味わいの輪郭をくっきりとさせてくれます。

このペアリングの考え方には、大きく分けて二つのアプローチがあります。

一つは、ウイスキーとおつまみが持つ共通の風味を「同調」させる方法。もう一つは、異なる性質の味わいをぶつけることでお互いを引き立て合う「補完」的な方法です。

塩味は、これら両方のアプローチにおいて、名脇役として活躍します。

燻製の香りと同調させるペアリング

ウイスキー、特にスコットランドのピートを効かせた銘柄が持つスモーキーな香りは、燻製食品との相性が抜群です。

これは、ウイスキーの燻煙香とおつまみの燻煙香という、共通の要素を合わせる「同調」のペアリングです。

スモークチーズやスモークナッツ

手軽に用意でき、燻製の香ばしさと塩味、そして脂の旨味が、スモーキーなウイスキーの風味と重なり合い、香りの奥行きを何倍にも増幅させます。

スモークサーモンや鴨の燻製

これらの上質な脂と凝縮された旨味、そして穏やかな燻製の香りは、ウイスキーの味わいを邪魔することなく、見事なハーモニーを奏でます。

脂の旨味と塩味で補完するペアリング

一方で、ウイスキーの力強いアルコール感や樽由来のタンニン(渋み)を、おつまみの性質で和らげる「補完」的なペアリングも王道です。

ここで活躍するのが、塩味と共に豊かな「脂の旨味」を持つ食材です。

熟成された肉製品

生ハムやサラミ、ビーフジャーキーなどが持つ凝縮された塩味と旨味、そして上質な脂質は、ウイスキーのアルコールの刺激をコーティングするように和らげ、味わい全体をまろやかにしてくれます。

特に、スパイシーなサラミは、スパイシーな風味を持つライウイスキーなどと好相性です。

熟成チーズ

チェダーやコンテ、パルミジャーノ・レッジャーノといったハードタイプのチーズは、長期熟成によって生まれたアミノ酸の旨味(じゃりっとした食感の正体)と塩味が特徴です。

これがウイスキーの持つ甘みと複雑に絡み合います。

また、スティルトンなどの青カビチーズの強い塩気と刺激は、甘口のシェリー樽熟成ウイスキーと合わせることで、甘じょっぱい至高の体験を生み出します。

ナッツ類

アーモンドやカシューナッツ、ピスタチオなどは、その良質な油分と塩気が、ウイスキーの味わいを優しく受け止めます。

素焼きのシンプルなものから、ハーブやスパイスで味付けされたものまで、バリエーションによって様々なウイスキーに対応できる万能選手です。

(出典:カクヤス ウイスキーに合うおつまみ27選)

海の幸や意外な組み合わせ

上記の定番以外にも、塩味を軸としたペアリングの可能性は無限に広がっています。

シーフード

特に「潮の香り」を持つウイスキーには、海の幸がよく合います。

生牡蠣にアイラウイスキーを数滴垂らして味わうのは、究極のペアリングの一つです。

また、イカの塩辛やオイルサーディンなども、その塩気と旨味がウイスキーの個性を引き立てます。

オリーブやピクルス

塩漬けのオリーブや、酸味の効いたピクルスは、その塩気と酸味で口の中をリフレッシュさせ、次の一口のウイスキーを新鮮な気持ちで味わわせてくれます。

これらの他にも、近年ではシーソルトチョコレートや塩キャラメルといった、「甘じょっぱい」スイーツとの組み合わせも人気です。

まずは基本の組み合わせから試し、徐々にご自身の好きなペアリングを探求していくのも、ウイスキーの大きな楽しみと言えるでしょう。

具体例:ウイスキーと塩サラミ

ウイスキーガイド イメージ

数多く存在する塩味のおつまみの中でも、熟成された肉の芸術品とも言える「サラミ」は、ウイスキーとのペアリングにおいて特に素晴らしい相性を示す組み合わせの一つです。

サラミが持つ、凝縮された塩分と肉の旨味、そして製造過程で加えられる様々なスパイスの風味が、樽の中で長い年月をかけて育まれたウイスキーの複雑な味わいと出会うことで、互いの魅力を最大限に引き出す見事な調和が生まれます。

サラミのしっかりとした塩気と良質な脂分は、ウイスキーに含まれる穀物由来の甘みを際立たせる(対比効果)と同時に、アルコールの刺激的なアタックを優しくコーティングし、口当たりを驚くほど滑らかにしてくれます。

これにより、ウイスキーの持つ多層的なフレーバーを、よりじっくりと、そして穏やかに感じ取ることができるのです。

サラミの種類とウイスキーの選び方

一言でサラミと言っても、その種類は様々です。

産地や製法、使用されるスパイスによって風味が異なるため、合わせるウイスキーを選ぶことで、ペアリングの楽しみはさらに深まります。

ミラノサラミ × ライトなウイスキー

細かく挽かれた肉と、クセのないマイルドな風味が特徴のミラノサラミ。

その繊細な味わいは、華やかな香りのジャパニーズウイスキーや、スムースなアイリッシュウイスキーの個性を邪魔することなく、優しく寄り添います。

ペパロニ × スパイシーなウイスキー

唐辛子などのスパイスが効いた、ピリ辛のペパロニ。その刺激的な風味は、ライ麦由来のスパイシーさを持つライウイスキーや、力強い味わいのバーボンウイスキーと見事にマッチします。

お互いのスパイシーさが心地よい相乗効果を生み出します。

チョリソ × スモーキーなウイスキー

パプリカをふんだんに使い、燻製の香りが特徴的なスペインのチョリソ。

このスモーキーな風味は、スコットランド・アイラ島のスモーキーなウイスキー(アイラモルト)と合わせるのがおすすめです。

「燻製香」という共通項が互いを引き立て合い、非常に重層的で満足感の高いペアリングとなります。

楽しみ方を広げる一工夫

サラミとウイスキーをただ並べるだけでなく、少し工夫を加えることで、その体験はより豊かなものになります。

まず、サラミは食べる少し前に冷蔵庫から出し、常温に近づけておくと、脂が程よく溶けて香り立ち、本来の風味をより楽しめます。

薄切りにしたサラミに、上質なオリーブオイルを数滴垂らしたり、粗挽きの黒胡椒を軽く振ったりするだけで、香りが格段に豊かになります。

また、他の食材と組み合わせるのも素晴らしい方法です。

濃厚なクリームチーズを添えれば、サラミの塩気と脂がまろやかになり、クリーミーなウイスキーとの相性がさらに良くなります。

ドライいちじくやレーズンといったドライフルーツを添えれば、その甘みがサラミの塩気とウイスキーの樽香を引き立て、甘じょっぱい複雑な味わいのループを楽しめるでしょう。

(出典:チバサケ サラミとチーズの組み合わせはウイスキーとの相性が抜群!)

このように、サラミの種類や食べ方を少し意識するだけで、ウイスキーとのペアリングは無限の可能性を見せてくれます。

ぜひ、お気に入りのウイスキーと共に、最高の組み合わせを探求してみてください。

ウイスキーは悪酔いしないのはなぜ?

ウイスキーガイド イメージ

「ウイスキーやジンといった蒸留酒は、ビールやワインなどの醸造酒に比べて悪酔いしない」という話を、一度は耳にしたことがあるかもしれません。

しかし、これは「飲み過ぎても大丈夫」という意味では決してなく、正確には誤解を含んでいます。

どんな種類のお酒であっても、許容量を超えて飲めば必ず悪酔いや二日酔いを引き起こします。

ただし、悪酔いの「しやすさ」や症状の「重さ」に、お酒の製造方法が関係していることは事実と考えられています。

その鍵を握るのが、「コンジナー」と呼ばれる成分の存在です。

二日酔いの原因「コンジナー」とは?

コンジナーとは、アルコール発酵の過程で、主成分であるエタノールと共に生成される微量な副産物の総称です。

これには、高級アルコールであるフーゼル油、アセトアルデヒド、タンニン、メタノールなどが含まれます。

これらの成分は、お酒に特有の豊かな風味や色合いを与える重要な要素である一方で、体内で分解されるのに時間がかかり、頭痛や吐き気といった二日酔いの症状を悪化させる主な原因物質になると言われています。

一般的に、このコンジナーは色の濃いお酒に多く含まれる傾向があります。

例えば、ブランデー、赤ワイン、バーボンウイスキー、ダークラムなどは含有量が多く、一方で白ワイン、ジン、ウォッカなどの色の薄い、または無色透明のお酒は含有量が少ないとされています。

蒸留工程がもたらす違い

ウイスキーやウォッカ、ジンといった「蒸留酒」が比較的悪酔いしにくいとされる最大の理由は、その製造工程にあります。

これらのお酒は、発酵させて造った醸造液(もろみ)を、さらに「蒸留」という工程で加熱し、アルコール分を一度気化させてから冷却し、再び液体に戻します。

この蒸留の際、沸点の低い純粋なエタノールが先に気化するため、沸点が高いコンジナーの多くが元の液体の中に残ります。

つまり、蒸留というプロセスを経ることで、二日酔いの原因物質が物理的に取り除かれ、より純度の高いアルコールが抽出されるのです。

このため、蒸留を行わない「醸造酒」であるビールやワイン、日本酒に比べて、結果的にコンジナーの含有量が少なくなる傾向があるのです。

(出典:沢井製薬 サワイ健康推進課 二日酔いのメカニズムと予防・解消法)

コンジナー以外の二日酔いの要因

しかし、悪酔いの原因はコンジナーだけではありません。

ウイスキーを飲む際にも注意すべき、他の大きな要因があります。

脱水症状

アルコールには強い利尿作用があるため、飲んだお酒の量以上の水分が体から排出されてしまいます。

体内の水分が不足すると、頭痛やだるさの原因となります。

アセトアルデヒドの分解

そもそも、アルコール(エタノール)自体が肝臓で分解される過程で、アセトアルデヒドという毒性の強い物質に変わります。

このアセトアルデヒドが二日酔いの直接的な原因であり、飲むペースが速すぎると肝臓の分解が追いつかず、体内に蓄積してしまいます。

睡眠の質の低下

アルコールは寝つきを良くするように感じさせますが、実際には深い眠り(レム睡眠)を妨げ、睡眠の質を大きく低下させます。

これにより、翌日に疲労感や倦怠感が残ります。

したがって、たとえコンジナーが少ないとされるウイスキーであっても、これらの要因が重なれば、当然ながら悪酔いを引き起こします。

これはあくまで成分量の傾向差であり、個人のアルコール分解能力やその日の体調、そして何よりも飲む量に大きく左右されることを忘れてはなりません。

ウイスキーだからと過信せず、自分の体と相談しながら、適量を守って楽しむことが最も大切です。

お酒と塩で酔うという話は本当?

ウイスキーガイド イメージ

「塩辛いおつまみを食べながらお酒を飲むと、普段より酔いやすい」という説は、お酒の席でよく聞かれる話の一つです。

しかし、塩分そのものがアルコールの吸収を直接速めたり、酔いの状態を化学的に促進したりするという明確な医学的根拠は、2025年8月14日時点では確立されていません。

では、なぜ多くの人がそのように体感するのでしょうか。

その背景には、直接的な因果関係ではなく、いくつかの間接的な要因が複合的に関わっていると考えられています。

「喉の渇き」がもたらす飲酒ペースの上昇

最も大きな要因として指摘されているのが、塩分摂取に伴う「飲酒行動の変化」です。

塩辛いポテトチップスやナッツ、塩気の効いた唐揚げなどを食べると、当然ながら喉が渇きます。

その渇きを癒すために、目の前にあるビールやハイボールといったお酒を、水代わりのように速いペースで飲んでしまう傾向があります。

さらに、アルコールには食欲を増進させる作用もあるため、「お酒が進む → 塩辛いものが欲しくなる → 喉が渇く → さらにお酒が進む」という、いわば「飲酒の悪循環」に陥りやすくなります。

結果として、自分でも気づかないうちに摂取するアルコールの総量が増え、普段よりも酔いが深くなってしまうのです。

つまり、「塩分」が直接酔いを招いているのではなく、「塩分を摂ったことによる行動」が過剰飲酒につながっているケースがほとんどです。

脱水と血中アルコール濃度の関係

もう一つの側面として、アルコールが持つ強い利尿作用が関係しています。

アルコールを摂取すると、体内の水分排出を抑制するホルモンの働きが弱まるため、飲んだ量以上の水分が尿として体外に出て行ってしまいます。

体が脱水状態に陥ると、体内の血液量が減少し、結果として血中のアルコール濃度(BAC)が通常よりも上がりやすくなります。

同じ量のお酒を飲んでいても、体内の水分量が少ない方が、アルコールの濃度が高く計測されるため、酔いの影響がより強く、そして速く現れるように感じられるのです。

しかし、この脱水状態を防ぐために塩分を多く摂ることは、血圧の上昇など健康上のリスクを高めるため、決して推奨されません。

賢いお酒と塩との付き合い方

これらのメカニズムを理解すれば、賢い対策を立てることができます。お酒の席で悪酔いを防ぎ、塩味のおつまみと上手に付き合うためには、以下の点を心がけることが効果的です。

必ず水(チェイサー)を飲む

お酒と同量以上の水を飲むことを意識しましょう。

これにより、脱水状態を防ぎ、血中アルコール濃度が急激に上昇するのを抑えることができます。

また、水を飲むことで満腹感が得られ、飲酒ペースを自然と穏やかにする効果も期待できます。

(出典:宮城県医師会 サンテ通信 お酒を飲むときの注意)

塩辛いものに偏らない

おつまみは塩辛いものだけでなく、枝豆やサラダ、豆腐料理といった、タンパク質や野菜もバランス良く取り入れましょう。

空腹時を避ける

空腹状態でお酒を飲むと、アルコールが胃を素早く通過し、小腸で急速に吸収されてしまいます。

食事をしながら、あるいは少しお腹に入れてから飲むことで、アルコールの吸収を緩やかにすることができます。

結論として、「お酒と塩で酔う」のは、塩が持つ直接的な作用ではなく、主に飲酒ペースの乱れと脱水が引き起こす現象と言えます。

このことを理解し、適切な対策を講じることが、健康的な飲酒を楽しむための鍵となります。

ウイスキーは肝臓に負担をかけますか?

ウイスキーガイド イメージ

はい、その問いに対する答えは明確に「イエス」です。

ウイスキーが特別に悪いというわけではなく、種類やアルコール度数を問わず、全てのアルコール飲料は、適量を超えれば必ず肝臓に負担をかけます。

肝臓は「沈黙の臓器」とも呼ばれ、ダメージが進行しても初期症状が現れにくいのが特徴です。

そのため、仕組みを正しく理解し、意識的にいたわることが非常に重要になります。

体内に摂取されたアルコールの約90%は、最終的に肝臓で処理されます。

肝臓はまず、アルコールを「アセトアルデヒド」という毒性の強い物質に分解します。

このアセトアルデヒドは、二日酔いの原因となるだけでなく、細胞を傷つける作用を持っています。

次に、肝臓はこの有害なアセトアルデヒドを、無害な「酢酸」に分解し、最終的に水と二酸化炭素として体外へ排出します。

この一連の分解プロセスは、肝臓にとって非常に大きな仕事です。長期間にわたって大量の飲酒を続けると、肝臓は常にフル稼働を強いられ、その細胞は絶えずアセトアルデヒドのダメージに晒されることになります。

アルコール性肝疾患の進行ステップ

継続的な過剰飲酒によって肝臓がダメージを受け続けると、以下のような段階を経て、深刻な病気に進行するリスクが高まります。

脂肪肝

最初に起こる変化が脂肪肝です。

これは、アルコールの分解が優先されることで中性脂肪の分解が後回しになり、肝臓に脂肪が過剰に蓄積した状態です。

この段階では自覚症状はほとんどなく、お酒をやめる(禁酒する)ことで正常な状態に戻る可能性があります。

アルコール性肝炎

脂肪肝の状態でも飲酒を続けると、肝細胞が破壊され、炎症を起こす「肝炎」に進行することがあります。

発熱や黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、腹痛といった症状が現れ、重症化すると命に関わる危険な状態です。

肝硬変・肝がん

肝炎がさらに進行・慢性化すると、肝臓の細胞が壊れて硬い線維組織に置き換わってしまう「肝硬変」に至ります。

肝臓はゴツゴツと硬くなり、その機能は著しく低下します。この状態になると、多くの場合、肝臓が元の状態に戻ることはありません。

さらに、肝硬変は肝がんを発症する非常に高いリスク因子となります。

(出典:e-ヘルスネット(厚生労働省) アルコールと肝臓病)

肝臓をいたわるための具体的な飲酒習慣

ウイスキーを美味しく、そして長く健康的に楽しむためには、肝臓への負担を意識した飲み方が不可欠です。

厚生労働省が推進する「健康日本21」では、「節度ある適度な飲酒」として、1日平均の純アルコール摂取量で約20g程度を推奨しています。

純アルコール20gは、ウイスキー(アルコール度数43%)に換算すると、ダブル(約60ml)1杯に相当します。

ご自身が飲むお酒の純アルコール量は

「飲酒量(ml) × (アルコール度数/100) × 0.8(アルコールの比重)」

で計算できます。

この量を目安とすると共に、週に最低でも2日、できれば連続した「休肝日」を設けることが強く推奨されます。

休肝日は、ダメージを受けた肝細胞が修復・再生するための貴重な時間となります。

また、飲酒習慣のある方は、定期的に健康診断を受け、血液検査で肝機能の数値(AST, ALT, γ-GTPなど)を確認することも大切です。

ウイスキーはその奥深い魅力で人生を豊かにしてくれますが、それは健康という土台があってこそです。

自分の体が出すサインに耳を傾け、適量を守り、賢く付き合っていくことが何よりも重要です。

まとめ:ウイスキーと塩の奥深い世界

記事のポイント まとめです

- ウイスキーは穀物を原料とする蒸留酒

- 塩には甘味を引き立てる味覚の対比効果がある

- ウイスキーに塩を入れるのは味の変化を楽しむため

- 一部のウイスキーが持つ塩味は製造地の環境に由来する

- 海沿いの蒸留所では潮風や海水の飛沫が影響する

- 潮の香りを感じる代表的な銘柄にタリスカーやボウモアがある

- 塩味のおつまみはウイスキーの甘味や香りを引き立てる

- 定番のつまみには生ハムやチーズ、ナッツが挙げられる

- サラミの塩分と脂は特にウイスキーと相性が良い

- 酒塩は日本酒と塩を煮詰めて作る伝統的な調味料

- ウイスキーが悪酔いしないという話は誤解

- 蒸留工程で不純物が少ない傾向にあるが個人差が大きい

- アルコールは種類を問わず肝臓に負担をかける

- 厚生労働省は生活習慣病リスクを高める飲酒量を提示している

- ウイスキーと塩の組み合わせは適量を守って楽しむことが大切

参考情報一覧

- サントリー: https://www.suntory.co.jp/whisky/ - ウイスキーの基礎知識や製品情報

- ニッカウヰスキー: https://www.nikka.com/ - ウイスキーの歴史や製造に関する情報

- タリスカー 公式サイト: https://talisker-online.jp/ - スカイ島の代表的な潮風のウイスキー

- ボウモア 公式サイト: https://www.bowmore.com/jp/ - アイラの女王と称されるウイスキー

- 厚岸蒸溜所 公式サイト: http://akkeshi-distillery.com/ - 日本の潮風を感じるウイスキー

- 日本洋酒酒造組合: https://www.yoshu.or.jp/ - ジャパニーズウイスキーの基準を制定

- 大妻女子大学学術情報リポジトリ: https://otsuma.repo.nii.ac.jp/ - 味覚の相互作用に関する学術研究

- 厚生労働省 e-ヘルスネット: https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/ - アルコールと健康に関する情報

- 国税庁: https://www.nta.go.jp/ - 酒税法や酒類の定義に関する情報

- Whiskymesi: https://www.whiskymesi.com/ - 潮の香りを持つウイスキー専門メディア

/関連記事 薄暗い照明が落ちるバーカウンター。 目の前には、光を内に閉じ込めたかのように静かに輝く無色透明のスピリッツと、長い年月が溶け込んだかのような深い琥珀色を湛えた一杯が並んでいる。 多くの人 ... 続きを見る ウイスキーは、その奥深い香りと味わいから、多くの人に愛されるお酒です。 しかし、「ウイスキー 100ml 飲み過ぎ」と検索する人が増えているように、適量を超えた飲酒が健康に与える影響が気 ... 続きを見る ウイスキーを選ぶとき、「ウイスキー 12 年 なぜ?」と疑問に思ったことはないでしょうか。多くの銘柄で「12年もの」が存在し、世界中のウイスキー愛好家に支持されています。しかし、なぜ12年なのか、10 ... 続きを見る ウイスキー好きの間でしばしば話題に上がる「あかしウイスキー」。一部では「まずい」との声が聞かれることもありますが、実際のところ、その評価はどうなのでしょうか?本記事では、「ウイスキー あかし まずい」 ... 続きを見る 「ウイスキー まずい」と検索しているあなたは、ウイスキーを飲んで「思っていた味と違う」「飲みにくい」と感じたことがあるのではないでしょうか。ウイスキーは奥深い味わいが魅力のお酒ですが、その独特の風味や ... 続きを見る 「ウイスキーブームの終わり」は本当に訪れるのか?近年のウイスキー市場は、かつてないほどの盛り上がりを見せ、多くの銘柄が品薄となる現象が続いている。しかし、一部では「ブームは終焉に向かっているのでは?」 ... 続きを見る ウイスキーの酸化について、誤った情報で失敗や後悔をしていませんか? そもそもウイスキーって何?という基本的な問いから、ウイスキーは劣化しますか?といった多くの人が抱く疑問まで、この記事で ... 続きを見る ウイスキーをエナジードリンクで割る「モンスター割り」という飲み方が、特に若い世代を中心に口コミやSNSで広まり、その独特な魅力に関心を持つ方が増えています。 ウイスキーの芳醇な香りと、エ ... 続きを見る 「ハイボールを頼んだらウイスキーが出てきた」「ウイスキーとハイボールって何が違うの?」バーや居酒屋で、このような疑問を持った経験はありませんか。 この記事では、まずは基本か ... 続きを見る

関連記事ウォッカとウイスキーの違いは?原料・製法・味まで徹底比較

関連記事ウイスキー100mlは危険信号?飲み過ぎの判断基準と対策とは

関連記事なぜウイスキーは12年熟成が多い?人気の理由とおすすめ銘柄

関連記事まずいって本当?ウイスキー「あかし」の評判とおすすめの飲み方

関連記事ウイスキーが まずいと思うのはなぜ?原因と楽しみ方を解説

関連記事ウイスキーブームの終わりは本当か?市場の今と未来を徹底分析

関連記事ウイスキーの酸化は誤解?品質を保つ正しい知識と保存術

関連記事ウイスキー モンスター割り入門!作り方から注意点まで完全ガイド

関連記事ウイスキーとハイボールの違いとは?定義から作り方まで解説