ウイスキーの世界は、琥珀色に輝く液体の中に、まるで壮大な物語が込められているかのように、知れば知るほどその魅力に引き込まれる奥深いものです。

ただ、バーの棚や専門店のボトルを前にして、「アルコールの風味が強いお酒」という印象だけで、その一歩を踏み出せずにいる方も少なくないでしょう。

もし、その一杯のグラスの中に、華やかな果実の甘み、心地よい燻製の香り、そして樽由来のバニラのような香りが複雑に溶け合っているとしたら、知りたくはありませんか?

この記事では、そんなウイスキーの隠れた魅力を最大限に引き出すための羅針盤として、まずは基本となるウイスキーって何?という本質的な疑問から、その楽しみが深まるウイスキーのテイスティングとは?という核心部分まで、一つひとつ丁寧に、そして分かりやすく解説していきます。

具体的には、なぜ一つのグラスが香りを劇的に変えるのか、その秘密に迫る最適なテイスティンググラスの選び方から、感じた感動を忘れないための自分だけの感想を記録するテイスティングノートの付け方、さらにはプロが使うような味わいを豊かにするテイスティング表現集まで、明日からすぐに実践できる具体的な方法を網羅しました。

また、多くの初心者が抱きがちな素朴な疑問にも光を当てます。

ウイスキーの香りが「開く」と言われる、加水するとウイスキーはどうなる?という変化の楽しみ方、ウイスキーを冷やすとまずいのはなぜ?という味わいの科学的な側面、そしてホットで飲むウイスキーはおいしいですか?という楽しみ方のバリエーションにも触れていきます。

さらに、最初の一歩をサポートする初心者におすすめのテイスティングセットや、あなたの探求心をさらに満たす知識が深まるおすすめのテイスティング本も紹介します。

この記事を最後まで読めば、あなたはもうウイスキーを前にして戸惑うことはありません。

さあ、あなただけの最高のウイスキーの楽しみ方を見つける旅へ、一緒に出かけましょう。

記事のポイント

- ウイスキーの基本的な知識とテイスティングの目的がわかる

- 初心者でもできるテイスティングの具体的な手順を学べる

- テイスティングに必要な道具や表現方法が理解できる

- ウイスキーの様々な楽しみ方に関する疑問が解消される

基本から学ぶウイスキー テイスティングの世界

ウイスキーガイド イメージ

この章では、ウイスキーの基本的な知識からテイスティングの目的、必要な道具や表現方法までを解説します。

テイスティングの全体像を掴みたい方はぜひ参考にしてください。

ポイント

- まずは基本!ウイスキーって何?

- 楽しみが深まるウイスキーのテイスティングとは?

- 香りを引き出す最適なテイスティンググラス

- 感想を記録するテイスティングノートの付け方

- 味わいを豊かにするテイスティング表現集

まずは基本!ウイスキーって何?

ウイスキーガイド イメージ

ウイスキーとは何かを正しく理解することは、これから始まるテイスティングという旅の、いわば地図を手に入れるようなものです。

なぜなら、目の前にある液体がどのような歴史や製法を経て造られたのかを知ることで、その香りや味わいをより深く、そして多角的に捉えることができるようになるからです。

言ってしまえば、ウイスキーは「穀物を原料として造った醸造酒を蒸留し、木製の樽で熟成させたもの」と大まかに定義できます。

この一文には、ウイスキーの個性を生み出す3つの重要な工程(原料・蒸留・熟成)がすべて含まれています。

ウイスキーの主な原料と分類

ウイスキーの原料は主に大麦麦芽(モルト)やトウモロコシ、ライ麦、小麦などの穀類です。

このため、どのような穀物を主に使用するかによって、ウイスキーの基本的な性格が決まり、大きく分類されます。

それぞれの特徴を理解することで、ボトルを選ぶ際の大きなヒントになります。

モルトウイスキー

大麦麦芽のみを原料とし、「単式蒸留器(ポットスチル)」で通常2回(一部3回)蒸留されるのが特徴です。

この伝統的な蒸留方法は効率的ではありませんが、原料由来の豊かな香りと複雑な味わいを液体の中に色濃く残します。

そのため、蒸留所ごとの個性が際立ち、「シングルモルト(単一蒸留所のモルトウイスキー)」は特にその土地の風土や職人のこだわりが反映された、個性的な香味を持ちます。

グレーンウイスキー

トウモロコシなどの穀類を主原料とし、「連続式蒸留器(カフェスチルなど)」で蒸留されます。

これにより、クリアでアルコール純度の高いスピリッツを効率的に生産できます。

味わいは穏やかでクリーンなものが多く、そのクセのない性格から、後述するブレンデッドウイスキーの重要なベース(基盤)としての役割を担っています。

ブレンデッドウイスキー

個性豊かな複数のモルトウイスキーと、味わいをまとめるグレーンウイスキーを、専門の職人である「マスターブレンダー」が絶妙な比率でブレンドして造られます。

ブレンドは単なる混合ではなく、それぞれのウイスキーの長所を引き出し、短所を補い合いながら、一つの調和の取れた製品へと昇華させる芸術的な作業です。

これにより、飲みやすくバランスの取れた味わいが実現されており、現在、世界市場に流通するウイスキーの多くはこのタイプです。

世界の5大ウイスキー

生産される地域によっても、ウイスキーはその土地の水、気候、そして法的な定義や伝統的な製法によって、味わいに大きな違いが生まれます。

中でも世界的に有名で、それぞれが独自のアイデンティティを確立しているのが「5大ウイスキー」と呼ばれるものです。

| 種類 | 主な原料 | 主な特徴 |

|---|---|---|

| スコッチウイスキー | 大麦麦芽、穀類 | ピート(泥炭)由来のスモーキーな香りが特徴的なものが多い |

| アイリッシュウイスキー | 大麦麦芽、穀類 | ピートを使用しないことが多く、滑らかで軽快な味わい |

| アメリカンウイスキー | トウモロコシ、ライ麦など | 内側を焦がした新品の樽で熟成させるため、甘く香ばしい風味が特徴(バーボンなど) |

| カナディアンウイスキー | ライ麦、トウモロこシなど | 軽やかでクセのない、スムースな口当たりが特徴 |

| ジャパニーズウイスキー | 大麦麦芽、穀類 | スコッチを手本としながらも、繊細でバランスの取れた多様な味わいを持つ |

このように、ウイスキーと一言で言っても、その背景には原料、製法、そして風土から生まれる驚くほど多様な個性があるのです。

スコッチのスモーキーさ、バーボンの甘さ、アイリッシュの滑らかさ。これらの違いを大まかにでも理解しておくことが、これから行うテイスティングを何倍も深く、そして楽しいものにするための重要な基礎となります。

楽しみが深まるウイスキーのテイスティングとは?

ウイスキーガイド イメージ

ウイスキーのテイスティングとは、単に「飲む」という行為から一歩踏み込み、色、香り、風味、そして余韻という要素を五感でじっくりと分析し、そのウイスキーが持つ本来の個性と隠れた魅力を最大限に理解する行為を指します。

これを体系的に実践することで、これまで気づかなかったウイスキーの奥深い世界を発見できます。

まるで音楽を聴く際に、ただメロディーを追うだけでなく、使われている楽器の音色やハーモニー、リズムといった構成要素を意識することで感動が深まるのに似ています。

テイスティングは、グラスの中に広がる香りと味わいのオーケストラの中から、個々の音色を聴き分けるための、いわば「味の鑑賞術」なのです。

テイスティングの真の目的は、ウイスキーに点数をつけて優劣を決めることではありません。

むしろ、その一杯が生まれるまでの長い物語に想いを馳せることにあります。

造り手がどのような哲学を持ち、どのような原料や樽を選び、どのような環境で長い年月をかけて熟成させたのか。

その背景にある物語や風土を、五感を通じて感じ取ることにあると考えられます。

この鑑賞術は、プロのテイスターだけのものではありません。

これから紹介する、世界共通の基本的な4つのステップに沿って進めることで、誰でも実践することが可能です。

視覚(Appearance)

まず、目で見て情報を得ます。

ウイスキーの色合いや透明度、そしてグラスを回した際の液体の粘性を観察します。

樽の種類や熟成年数によって色は大きく変化するため、味わいを想像する上で重要な手がかりとなります。

嗅覚(Nose)

次に、鼻で香りを楽しみます。

ウイスキーの魅力の大部分は、この香りに集約されていると言っても過言ではありません。

グラスから立ち上る複雑で多層的なアロマを感じ取ることで、そのウイスキーの持つポテンシャルのほとんどを理解することができます。

味覚(Palate)

そして、いよいよ口に含んで味わいを確認します。

舌の上で感じる甘味や酸味、スパイシーさといった基本的な風味だけでなく、舌触り(マウスフィール)や味わいの広がり方など、口内全体でそのウイスキーのテクスチャーと構造を捉えます。

余韻(Finish)

最後に、ウイスキーを飲み込んだ後に鼻腔や口内に残る風味を感じ取ります。

この余韻の長さや、どのような香味が心地よく続くかは、そのウイスキーの品質を判断する上で非常に大切な要素となります。

この手順に沿って一つずつ感覚を研ぎ澄ませていくことは、いわば感覚のトレーニングです。

最初は難しく感じるかもしれませんが、回数を重ねるごとに、これまで単に「アルコールの強いお酒」としか感じられなかったウイスキーの中から、驚くほど多様な果物や花、スパイスといった香味のニュアンスを、あなた自身の力で発見できるようになるでしょう。

香りを引き出す最適なテイスティンググラス

ウイスキーガイド イメージ

テイスティングにおいて、グラスはウイスキーが持つ本来の香りと味わいを最大限に引き出すための、非常に繊細で大切な道具です。

もしウイスキーを音楽に例えるなら、グラスはオーディオにおけるスピーカーのような役割を果たします。普段使っているロックグラスでもウイスキーを楽しむことはできますが、それは例えるなら、スマートフォンのスピーカーで音楽を聴いているようなものかもしれません。

テイスティングを行う際に専用のグラスを使用することは、高性能なスピーカーで、これまで聴こえなかった楽器の細やかな音色や息遣いまで感じ取る体験に似ています。

その理由は、グラスの形状がウイスキーの香りの立ち方、つまりアロマ(香り)の揮発と拡散の仕方に直接影響を与えるからです。

テイスティンググラスは、ウイスキーの魂とも言える繊細な香りを効率よく集め、分析しやすい形で鼻まで届けるように、科学的根拠に基づいて設計されているのです。

なぜロックグラスでは不十分なのか

ここで、多くの方が普段使用するロックグラスがなぜテイスティングに不向きなのかを考えてみましょう。

ロックグラスは口径が広く、寸胴な形状をしています。

これは、大きな氷を入れてウイスキーを冷やし、カジュアルに楽しむためには最適です。

しかし、この広い口径は、樽の中で長い年月をかけて育まれた複雑で揮発性の高い香り成分を、鼻に届く前に空気中へと逃がしてしまいます。

これでは、ウイスキーの持つ多層的なアロマを十分に捉えることは困難です。

テイスティンググラスの形状とその役割

テイスティンググラスの特有の形状は、一つひとつに明確な役割があります。

ボウル

グラス下部の大きく膨らんだ部分は、ウイスキーが空気に触れる表面積を適度に広げる役割を果たします。

この丸みを帯びた形状は、グラスを優しく回す「スワリング」という動作をスムーズにし、液体を撹拌させることで、眠っていた香り成分を穏やかに解き放つのに役立ちます。

リム

すぼまった飲み口は、このグラスの最も重要な部分です。ボウルで解き放たれた香りをグラス内に留め、凝縮させる効果があります。

これにより、鼻を近づけた際に、より豊かで集中したアロマを捉えやすくなります。

また、この形状は液体が舌の特定の部分に落ちるように設計されており、味わいの第一印象にも影響を与えます。

ステム

グラスの脚を持つことで、手の体温がウイスキーに伝わるのを防ぎます。

ウイスキーは温度が数度変わるだけで香りの立ち方が変化するため、ステムは香味への影響を最小限に抑える役割を担っています。

加えて、ボウル部分に指紋が付くのを防ぎ、ウイスキーの色や粘性をクリアに観察するためにも役立ちます。

代表的なテイスティンググラス

初心者の方が最初に手にするグラスとして、世界中で広く使われている代表的なものがいくつかあります。

それぞれの特徴を理解し、自分のスタイルに合ったものを選ぶと良いでしょう。

| 名称 | 形状・特徴 | どのようなウイスキーや飲み手に向いているか |

|---|---|---|

| グレンケアン | ずんぐりとしたボウルと短いステム。香りを力強く凝縮する。 | 初心者からプロまで幅広く使える定番。特にシングルモルトの複雑な香りを分析するのに最適。 |

| コピータ | 長いステムと優雅なチューリップ型の形状。 | アルコールの刺激を和らげ、繊細な香りも捉えやすい。アルコール度数の高いウイスキーや、じっくりと香りを楽しみたい方に向いている。 |

| スニフター | 大きなボウルと短いステム。手で包み込むようにして持つ。 | ブランデーグラスとしても有名。手で温めることで、熟成年数が長く香りが開きにくいウイスキーの変化を楽しむのに適している。 |

フタ付 グレンケアン ブレンダーズ モルト グラス テイスティング 190mL

グレンケアン クリスタル コピータグラス 150cc リッド(蓋)付き モルトグラス ウイスキーグラス

リーデル公式 ヴィノム ブランディ・スニフタ 2個入

どちらのグラスを選ぶかは最終的に個人の好みによりますが、たった一つ専用のグラスを持つだけで、これまで飲んできたウイスキーから全く新しい表情を発見できるはずです。

これは、ウイスキーテイスティングの楽しみを深める上で、最も効果的かつ重要な第一歩と言えるでしょう。

感想を記録するテイスティングノートの付け方

ウイスキーガイド イメージ

テイスティングノートとは、ウイスキーと向き合った時間、そこで感じた感覚を記録するための、いわば「感覚の航海日誌」です。

これを継続して付けることで、曖昧だった香りや味わいの印象が具体的な言葉となり、自分の感覚を客観的に見つめ直すことができます。

その結果、表現力が養われるだけでなく、自身の味覚の成長を実感できるようになります。

また、記録を続けることで、自分がどのような香りの系統や味わいのタイプを好むのかという傾向が明確になってきます。

これは、次にウイスキー専門店やバーを訪れた際に、膨大な選択肢の中から自分に合った一本を選び出すための、非常に信頼できる指針となるでしょう。

テイスティングノートに記録する基本項目

ノートに厳格で決まった形式はありませんが、以下の項目を設けて記録することで、後から見返した際に非常に役立つ情報源となります。

それぞれの項目で何を感じ取るべきか、具体的なポイントを解説します。

基本情報

これは未来の自分のための記録です。

銘柄名、蒸留所名、熟成年数、アルコール度数はもちろん、可能であれば樽の種類(カスクタイプ)や飲んだ日付、場所、価格帯なども記録しておくと、より詳細なデータベースとなります。

外観(色)

グラスに注がれたウイスキーの色を、できるだけ正確に言葉で表現します。

淡い麦わら色、輝きのある黄金色、赤みがかった琥珀色、濃いマホガニーなど、色の濃淡は樽熟成のヒントを与えてくれます。

透明度や、グラスを回した際に内壁を伝う「レッグ(涙)」の様子も観察の対象です。

香り(ノーズ)

テイスティングの中で最も情報量が多い部分です。

まずはグラスに鼻を近づけ、どんな香りがするかを探ります。

次にグラスを軽く回し(スワリング)、もう一度香りを確かめると、最初に感じた香りとは違う、より華やかな香りが現れることがあります。

果物、花、スパイス、燻製香など、感じた香りを連想ゲームのように自由に書き出してみましょう。

「最初は爽やかなリンゴの香り、徐々にはちみつのような甘い香りへ」というように、香りの変化を記録するのも面白いです。

味わい(パレート)

少量口に含み、舌の上で転がすようにして味わいます。

最初に感じる味(アタック)、口の中で広がる風味(ミドル)、そして舌触り(マウスフィール)を意識します。

例えば、「滑らかな口当たりで、蜂蜜のような甘さの後に、ピリッとしたスパイス感が続く」といった具体的な記述を目指します。

余韻(フィニッシュ)

ウイスキーを飲み込んだ後に、口から鼻にかけて残る風味のことです。

この余韻がすぐに消えるか(短い)、長く続くか(長い)を評価します。

また、どのような香味が残るのか(スモーキー、甘い、ウッディなど)も重要なポイントです。

心地よい余韻が長く続くウイスキーは、一般的に質の高いものと評価されることが多いです。

総評

全体を通しての総合的な感想をまとめます。

味のバランスは取れていたか、また飲みたいと思うか、どんな気分の時に飲みたいかなど、個人的な評価や感想を自由に記述します。

ノートの形式は自由で良い

専用のテイスティングノートも市販されていますが、必ずしもそれを使う必要はありません。

お気に入りの大学ノートや手帳でも良いですし、スマートフォンのメモアプリや表計算ソフトを活用してデジタルで管理するのも便利です。

自分にとって最も続けやすい方法を選ぶことが大切です。

最初はうまく言葉にできなくても、全く問題ありません。

「甘い」「すっぱい」「いい香り」といった、ごく簡単な言葉からで十分です。

大切なのは、完璧な表現を目指すことではなく、自分が何を感じたかを正直に、そして継続的に記録し続けること。これこそが、テイスティング能力を向上させるための最も効果的で、かつ楽しい訓練となるのです。

味わいを豊かにするテイスティング表現集

ウイスキーガイド イメージ

テイスティングで感じた香りや味わいを、的確な言葉で表現することは、初心者にとって最も難しいハードルの一つかもしれません。

頭の中に浮かんだ漠然とした感覚を、具体的な言葉に置き換える作業は、慣れないうちは戸惑うものです。

しかし、いくつかの基本的な表現の引き出しを知っておくだけで、それは自分の感覚を整理し、他者と感想を共有するための大きな手助けになります。

これは、色の世界で「青」としか認識していなかったものに、「瑠璃色」や「空色」といった名前を覚えるのに似ています。

言葉を知ることで、初めてその微妙な違いを意識できるようになるのです。

プロのテイスターは、この感覚と言葉を結びつける訓練を繰り返しており、その思考を助ける「フレーバーホイール」という指標も存在します。

ここでは、その基本となる代表的な表現をいくつか紹介します。

これらの言葉をヒントに、あなたが感じた香味に近いものを探してみてください。

香りの表現例

香りはウイスキーの個性を最も雄弁に物語る要素です。

そして、それらの香りの多くは、製造工程のどの段階に由来するかで分類することができます。

フルーティー/フローラル

リンゴ、洋梨、柑橘類(レモン、オレンジ)、桃、ベリー系、トロピカルフルーツなど、果実や花を連想させる香りです。

これらの多くは、発酵の過程で酵母が生み出す「エステル」という香り成分に由来します。

蒸留所の発酵槽の形状や発酵時間、蒸留器の形によって、このエステル類の生成量は大きく変わり、その蒸留所の個性となります。

モルティ

麦芽、ビスケット、シリアル、パン生地、おかきといった穀物由来の香ばしい香りです。

これはウイスキーの主原料である大麦麦芽(モルト)そのものに由来する、最も基本的な香りと言えます。

この香りがしっかりと感じられるウイスキーは、骨格がしっかりしていると評価されることが多いです。

ウッディ/スパイシー

樽、バニラ、シナモン、ナッツ、コショウ、生姜などを思わせる、木材や香辛料由来の香りです。

これらはすべて、ウイスキーが長い年月を過ごすオーク樽での熟成期間中に育まれます。

特にバニラのような甘い香りは、樽材に含まれるリグニンという成分が変化して生まれる代表的な熟成香です。

スモーキー/ピーティ

燻製、焚き火、ヨード香、薬品(正露丸のようとも言われる)といった、独特の燻した香りです。

これは、麦芽を乾燥させる際に「ピート(泥炭)」を焚きしめる、スコットランドの一部地域(特にアイラ島など)の伝統的な製法に由来します。

非常に個性的で、一度好きになると癖になる魅力を持っています。

味わいの表現例

口に含んだ際に感じる感覚も、いくつかの要素に分解して捉えることで、より具体的に表現できます。

ボディ

口に含んだ時の、液体の重さや厚みを表す言葉です。

例えば、水のようにサラサラしていれば「ライトボディ」、牛乳のようにしっかりとした質感があれば「フルボディ」、その中間が「ミディアムボディ」と表現されます。

口当たり

舌触りやテクスチャーを表します。

例えば、「スムース」「クリーミー」「オイリー」「ドライ(辛口)」「シルキー(絹のよう)」といった言葉で表現されます。

アルコールの刺激が少なく、滑らかに感じられるものは「口当たりが良い」と評価されます。

風味

舌で感じる味覚と、鼻に抜ける香りが一体となった感覚です。

具体的には、「甘い(ハチミツ、黒糖、キャラメル)」「酸味(柑橘、青リンゴ)」「スパイシー(コショウ、シナモン)」「ビター(チョコレート、コーヒー)」「ソルティ(塩気)」といった言葉で表現されます。

これらの表現は、あくまであなたの感覚を言語化するためのヒントに過ぎません。

最も重要なのは、他人の評価や高価なボトルであるという情報に流されず、自分自身が感じたままの素直な感覚を大切にすることです。

日頃から果物やスパイスの香りを意識して記憶しておくなど、自分の中の「香りの引き出し」を増やしていくことも、表現力を豊かにする訓練になります。

自由な発想で、あなただけの表現を見つけることこそが、テイスティングの最大の醍醐味と言えるでしょう。

実践して楽しむウイスキー テイスティングのコツ

ウイスキーガイド イメージ

この章では、加水や飲み方の工夫といった、より実践的なテイスティングのコツを解説します。

初心者向けのセットや本も紹介するので、これから始めたい方は必見です。

ポイント

- 加水するとウイスキーはどうなる?

- ウイスキーを冷やすとまずいのはなぜ?を解説

- ホットで飲むウイスキーはおいしいですか?

- 初心者におすすめのテイスティングセット

- 知識が深まるおすすめのテイスティング本

- まとめ:最高のウイスキー テイスティング体験を

加水するとウイスキーはどうなる?

ウイスキーガイド イメージ

テイスティングの際に少量の水を加える「加水」は、単なる飲み方のバリエーションではなく、ウイスキーが内に秘めた香りや味わいを解き放ち、その隠れたポテンシャルを引き出すための、古くから伝わる重要なテクニックです。

特に、樽から出した原酒のアルコール度数をほとんど調整せずに出荷される「カスクストレングス」と呼ばれるウイスキーなどをテイスティングする際には、この一手間が非常に効果的です。

高いアルコール度数は、ウイスキーの豊かな香味成分を液体の中に固く閉じ込めていることがあります。

加水は、その扉を開ける鍵のような役割を果たし、ウイスキーとのより深い対話を可能にしてくれるのです。

加水による香りの変化

ウイスキーに常温の水を数滴加えると、まず感じられるのがアルコールのツンとした刺激が和らぐことです。

これにより、それまでアルコールの強さの奥に隠れていた、果物や花のような繊細で華やかな香りが前面に出てくることがあります。

これは、水とアルコールが混ざり合うことで、液体全体の化学的なバランスが変化するために起こる現象と考えられています。

ウイスキーに含まれる香り成分の中には、水と反発しあう性質(疎水性)を持つものがあります。

少量の水が加わることで、これらの香り成分が液体表面へと押し出され、揮発しやすくなるのです。

その結果、これまで感じ取れなかった香りの層が次々と現れます。

具体的には、シェリー樽熟成のウイスキーであれば重厚なドライフルーツの香りが、よりフレッシュなベリーのような香りに感じられたり、スモーキーなウイスキーであれば刺激的な燻製香が和らぎ、奥に潜んでいたバニラのような甘い香りが顔を覗かせたりします。

このように香りが豊かになることを、テイスティングの世界では「香りが開く」と表現します。

加水による味わいの変化

味わいにおいても、加水は驚くほど大きな変化をもたらします。

アルコールのピリピリとした刺激が抑えられることで、舌がウイスキー本来の甘みやまろやかさをより正確に捉えられるようになります。

また、口当たりも柔らかくなり、ウイスキーの持つオイリーさやクリーミーな質感がより際立ってくることもあります。

一方で、何事もバランスが大切です。

加水しすぎると、確かに飲みやすくはなりますが、全体の香味の骨格が崩れて味わいが薄まり、水っぽくなってしまいます。

ウイスキーが持つ本来の力強さや複雑さが失われてしまうため、注意が必要です。

加水を成功させるための具体的な手順

加水を最大限に楽しむためには、焦らず、段階的に行うことが鍵となります。

まずはストレートで味わう

何よりも先に、加水前の状態を基準(ベースライン)としてしっかりと感じ取ります。

良質な常温の水を用意する

冷水は香りを閉ざしてしまいます。

また、水道水に含まれる塩素やミネラルウォーターの硬い成分は、ウイスキーの繊細な風味を損なう可能性があるため、なるべくクセのない軟水(日本の多くのミネラルウォーターは軟水です)を常温で用意するのが理想です。

一滴ずつ慎重に加える

スポイトやマドラーの先、あるいはストローの先を使って、文字通り「一滴ずつ」ウイスキーに加えます。

変化を観察する

一滴加えるごとにグラスを優しく回し、まずは香りの変化を確認し、次に少量を口に含んで味わいの変化を確かめます。

この変化の過程自体が、テイスティングの大きな楽しみの一つとなります。

全てのウイスキーが加水で良くなるわけではありませんし、最適な加水量はそのウイスキーの個性や飲む人の好みによって全く異なります。

「正解」を探すのではなく、自分にとって最も心地よいと感じる「スイートスポット」を見つけ出す実験と捉え、その変化を存分に楽しんでください。

ウイスキーを冷やすとまずいのはなぜ?を解説

ウイスキーガイド イメージ

ウイスキーを冷やすことが一概に「まずい」わけでは、決してありません。

夏の暑い日に、大きな氷を入れたグラスで楽しむ「オン・ザ・ロック」や、炭酸の爽快感が心地よい「ハイボール」は、ウイスキーが世界中で愛される理由の一つでもある、代表的で美味しい飲み方です。

ただ、「ウイスキーの個性や品質を正しく理解する」というテイスティングの観点からは、冷やすことは一般的に推奨されません。

これは、飲み方の目的が根本的に異なるためです。

オン・ザ・ロックやハイボールが「喉の渇きを潤し、爽快感や気軽さを楽しむ」ことを目的としているのに対し、テイスティングは「ウイスキーが持つ複雑な香味を分析し、その本質を理解する」ことを目的としています。

この目的の違いが、最適な温度の違いに繋がっているのです。

香りが「閉じてしまう」メカニズム

テイスティングで冷やすことが推奨されない最大の理由は、ウイスキーの命とも言える香り成分の揮発が、温度の低下によって著しく抑制されてしまうためです。

ウイスキーの豊かな香りは、液体の中に溶け込んでいる香り成分が常温のエネルギーによって気化し、私たちの鼻に届くことで感じられます。

これは、冷たく固いバターからはあまり香りがしないのに、室温で柔らかくなると豊かな香りが立ち上るのと似た原理です。

一般的に、ウイスキーのテイスティングに最適な温度は20度前後の常温とされています。

しかし、温度が10度以下になると、多くの繊細な香り成分は気化するエネルギーを失い、液体の中に閉じ込められたままになってしまいます。

この状態を、テイスターは「香りが閉じている」と表現します。

せっかくのフルーティーさやフローラルなアロマを感じることが非常に難しくなってしまうのです。

味覚が鈍くなる科学的な理由

味覚においても、冷やすことは香味の知覚に大きな影響を与えます。

私たちの舌にある、味を感じる「味蕾(みらい)」という器官は、温度によってその感度が変わることが知られています。

特に、液体が冷たいと味蕾の働きが鈍くなり、甘みや苦みといった要素を感じにくくなる傾向があります。

ウイスキーが本来持つ豊かな甘みや、樽由来の心地よいビターなニュアンスがマスクされてしまうのです。

逆に言えば、これはアルコールの刺激的な風味や、ウイスキーが持つ好ましくない香味(オフフレーバー)も感じにくくさせる効果があるということです。

そのため、オン・ザ・ロックはアルコール度数の高いウイスキーを飲みやすくする方法ではありますが、そのウイスキーの素顔を正確に捉える評価には向いていないと言えます。

これらの理由から、ウイスキーの個性や細かなニュアンスをありのままに分析するテイスティングにおいては、何も加えず、温度も常温のままの「ストレート」で飲むのが世界的な基本とされているのです。

もちろん、テイスティングでウイスキーそのものの個性を理解した上で、その日の気分や食事、季節に合わせてオン・ザ・ロックやハイボールといった飲み方を選ぶことは、ウイスキーの楽しみ方を何倍にも広げてくれます。

ストレートでそのウイスキーの「素顔」を知るからこそ、冷やした時の変化や、ソーダで割った時の爽やかさも、より深く楽しむことができるようになるでしょう。

ホットで飲むウイスキーはおいしいですか?

ウイスキーガイド イメージ

はい、ホットで飲むウイスキーも間違いなく非常に美味しく、特にここ札幌のように冬の寒さが厳しい季節や、一日を終えて心からリラックスしたい夜には、心と体を芯から温めてくれる素晴らしい楽しみ方の一つです。

一般的に「ホットウイスキー」として知られるこの飲み方は、ウイスキーが持つ麦芽由来の甘みや樽由来のスパイシーな香りを、湯気とともに穏やかに立ち上らせてくれます。

温めることでアルコールの角が取れ、口当たりが非常にまろやかになるため、ストレートでは少し飲みにくいと感じる方にもおすすめです。

ホットウイスキーに適したウイスキーの選び方

基本的にはどのウイスキーでもホットで楽しむことはできますが、より美味しく味わうためには、いくつかポイントがあります。

ブレンデッドウイスキー

バランスが良く、スムースな味わいのブレンデッドウイスキーは、お湯で割っても香味の骨格が崩れにくく、ホットウイスキーのベースとして非常に適しています。

バーボンウイスキー

トウモロコシ由来の甘みが強く、樽の香ばしさを持つバーボンは、温めることでその甘みが一層引き立ち、ハチミツやスパイスとの相性も抜群です。

スモーキーなタイプのウイスキー

ピートの効いたスモーキーなウイスキーも、温めることで燻製香がより穏やかになり、隠れていた甘みや旨味が顔を出すことがあります。

これは好みが分かれるかもしれませんが、新しい発見がある面白い組み合わせです。

一方で、非常に高価で、繊細かつ複雑な香味を持つシングルモルトなどは、その微妙なニュアンスが熱によって失われやすいため、ホットにするのは少しもったいないと感じるかもしれません。

基本のホットウイスキーの作り方

作り方は非常に簡単ですが、いくつかのコツを押さえることで、格段に美味しくなります。

ポイント

- グラスを温める:

まず、耐熱グラスにお湯を注いで、グラス自体をあらかじめ温めておきます。これにより、ウイスキーを注いだ際に急激に冷めてしまうのを防ぎます。 - お湯を先に注ぐ:

温めたグラスのお湯を一度捨て、改めてお好みの量のウイスキーを注ぎます。その後、80度くらいのお湯をゆっくりと加えます。沸騰したてのお湯は香りを壊してしまうため、一度沸騰させてから少しだけ冷ましたお湯が最適です。ウイスキーとお湯の比率は、1対3から1対4程度が一般的ですが、お好みで調整してください。 - 軽く混ぜる:

マドラーなどで静かに一度だけ混ぜれば完成です。

好みでスライスしたレモンやオレンジ、ハチミツ、クローブやシナモンスティックといったスパイス、あるいはジャムなどを少量加えても、味わいに素晴らしい変化が生まれます。

テイスティングとの目的の違い

ただし、前述の通り、この飲み方は分析的なテイスティングの観点では注意が必要です。

温めることで、ウイスキーの中で最も揮発しやすい、果物や花のような軽やかで繊細な香り成分(エステル類)が、アルコールと共に一気に立ち上り、すぐに飛んでしまいます。

その結果、香りの全体のバランスが大きく変化し、ウイスキーが本来持っている複雑な香味の構造を正確に分析するには不向きとなります。

ホットウイスキーは、あくまでウイスキーが持つ多様な表情の一つであり、心と体を癒すための「楽しみ方のバリエーション」として捉えるのが適切です。

分析的なテイスティングはストレートで行い、そのウイスキーの素顔を理解した上で、日々の楽しみとしてはホットウイスキーやハイボールなどを選ぶ、というように目的によって飲み方を賢く使い分けること。

それこそが、ウイスキーという飲み物の多面的な魅力を余すことなく享受する、賢明な方法と言えるでしょう。

初心者におすすめのテイスティングセット

ウイスキーガイド イメージ

これからウイスキーテイスティングを始めたいという方にとって、専門店の棚に並ぶ無数のボトルを前に、最初にどのウイスキーを選べば良いかと途方に暮れてしまうのは、ごく自然なことです。

高価なボトルを購入して、もし好みに合わなかったらどうしよう、という不安もあるでしょう。

そこでおすすめしたいのが、少量ずつ様々な種類のウイスキーが楽しめる「テイスティングセット」の活用です。

これは、いわばウイスキーの世界を巡るための「ガイド付きツアー」のようなもの。フルボトルを購入するリスクを冒すことなく、多様なウイスキーの個性に触れることができる、初心者にとって非常に賢明な第一歩と言えます。

テイスティングセットを活用する大きなメリット

テイスティングセットを利用する最大のメリットは、異なるウイスキーを「同時に飲み比べる」ことができる点にあります。

人間の味覚や嗅覚は、単体で味わうよりも、複数のものを比較することでその違いをより鮮明に認識できます。

例えば、フルーティーなウイスキーの後にスモーキーなウイスキーを飲むと、それぞれの個性が際立ち、記憶に残りやすくなります。

このように比較テイスティングを経験することは、自分の味覚の解像度を上げ、好みのスタイルを効率的に見つけるための最良の訓練となります。

多くの酒店やオンラインショップでは、初心者から愛好家まで楽しめる、以下のようなテーマで組まれたセットが販売されています。

① 世界を知る「5大ウイスキー飲み比べセット」

世界5大ウイスキー飲み比べ5本セット 竹鶴・ シーバスリーガル・ ワイルドターキー・ カナディアンクラブ・ クラシック バスカー

スコッチ、アイリッシュ、アメリカン、カナディアン、そしてジャパニーズという、世界を代表する5大ウイスキーの代表的な銘柄が少量ずつ入っています。

それぞれの産地の気候や歴史、法的な定義が生み出す味わいの大まかな違い、例えばスコッチのスモーキーさやバーボンの甘さなどを、実際に自分の舌で体感するのに最適です。

まずはこのセットで世界地図を広げ、自分がどの地域のスタイルに惹かれるのかを探るのが良いでしょう。

② 個性を深掘りする「スコッチ産地別セット」

スコットランド 生産地域 6つ 飲み比べ セット

同じスコッチウイスキーの中でも、スペイサイド地方の華やかでフルーティーなタイプ、ハイランド地方の複雑でバランスの取れたタイプ、そしてアイラ島の強烈でスモーキーなタイプなど、生産地域によってその個性は大きく異なります。

このセットは、そうした産地ごとの特徴を比較しながら学ぶのに非常に役立ちます。

特定の国や地域のウイスキーに興味を持ったなら、次はこのセットでさらに深く掘り下げてみるのがおすすめです。

③ 熟成の妙を探る「単一蒸留所飲み比べセット」

マッカラン飲み比べ

同じ一つの蒸留所が造るウイスキーでも、熟成年数や熟成に使われた樽の種類が異なれば、全く違う表情を見せます。

このセットは、そうした「熟成」による変化を深く理解するために組まれています。

例えば、同じ銘柄の12年熟成と18年熟成を比べる「縦の比較(ヴァーティカルテイスティング)」や、同じ熟成年数でバーボン樽熟成とシェリー樽熟成を比べる「横の比較(ホリゾンタルテイスティング)」など、より専門的な視点からウイスキーの奥深さを探求することができます。

このようなセットを上手に活用すれば、コストを抑えながら、短期間で集中的に自分の好みやウイスキーに関する知識を深めることが可能です。

まずは興味を引かれたテーマのセットを一つ試してみて、ウイスキーが持つ無限の多様性に触れること。

それこそが、テイスティングの楽しさを知り、自分だけの一本を見つけるための最も確実な近道となるでしょう。

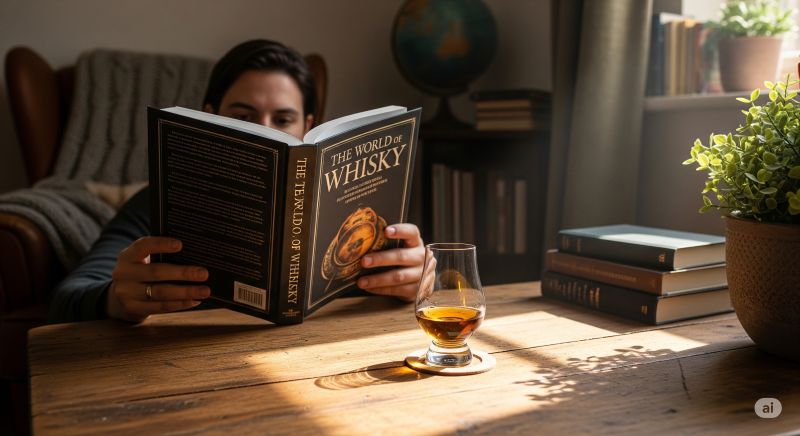

知識が深まるおすすめのテイスティング本

ウイスキーガイド イメージ

テイスティングの経験を重ねて感覚を磨くと同時に、信頼できる本を通じて体系的な知識を学ぶことは、ウイスキーへの理解を飛躍的に深めるための両輪と言えます。

インターネット上には無数の情報がありますが、書籍は専門家によって編集・校閲された、信頼性が高く、順序立てて構成された知識を提供してくれます。

これは、あなたのウイスキー探求の旅における、確かな土台となってくれるでしょう。

現在、2025年時点の書店には初心者向けから専門的な内容まで、様々な角度からウイスキーを解説した書籍が並んでいます。

自分に合った一冊を見つけるために、まずはどのような種類の本があるのかを知ることから始めましょう。

① 知識を体系化する「入門書・教本」

これからウイスキーについて学び始めたい、という方に最適なのがこのタイプです。

最初の1冊としては、以下のような内容が網羅されているものがおすすめです。

ウイスキーの基礎知識

スコッチ、バーボンといった世界の5大ウイスキーの歴史や、原料の選定から蒸留、熟成に至るまでの製法が、写真や図解を交えて分かりやすく解説されているもの。

テイスティングの基本

グラスの選び方から具体的なテイスティングの4ステップ、そして香りや味わいを表現するための基本的な語彙まで、実践的なノウハウが丁寧に説明されているもの。

銘柄ガイド

増補新版 ウイスキー検定公式テキスト [ 土屋 守 ]

各生産国の代表的なウイスキー銘柄が、その背景にある蒸留所の物語や、プロによるテイスティングノートと共に紹介されているもの。

例えば、本文中でも触れられているウイスキー文化研究所が監修する「ウイスキー検定公式テキスト」は、これらの要素を網羅し、基本的な知識を体系的に学ぶ上で非常に評価が高い一冊です。

② 世界のボトルに出会う「銘柄ガイドブック・カタログ」

ある程度基礎知識が身についたら、次に欲しくなるのが世界中のウイスキーを紹介した銘柄ガイドブックです。

これらの本は、数百から千を超えるボトルを美しい写真と共に掲載しており、眺めているだけでも楽しめます。

酒店でボトルを選ぶ際の参考書として、あるいは自分がテイスティングしたウイスキーについて後から調べるための辞書として、非常に役立ちます。

③ 物語や哲学に触れる「エッセイ・読み物」

プロのマスターブレンダーや世界的に有名なバーテンダー、あるいはウイスキーを専門とするジャーナリストが書いた本は、単なるデータや知識を超えた、より深い世界へと誘ってくれます。

そこには、一杯のウイスキーが生まれるまでの苦労や情熱、職人たちの哲学、そしてウイスキーにまつわる歴史的なエピソードなどが生き生きと描かれています。

こうした物語に触れることは、テイスティングで感じる香味の奥にある「魂」のようなものを感じ取る手助けとなり、あなたのウイスキー体験をより情緒豊かなものにしてくれるでしょう。

本と実践を繋げる楽しみ方

本はただ読むだけではありません。

テイスティングと連動させることで、その価値は何倍にも高まります。

例えば、本で紹介されている銘柄を実際に手に入れて、解説を読みながらテイスティングしてみるのです。

自分の感じたことと、プロの表現を比べることで、新たな発見があるはずです。

逆に、飲んでみて気になったウイスキーを後から本で調べるのも良いでしょう。

まずは書店や図書館で何冊か手に取り、写真の美しさ、文章の分かりやすさ、情報の詳しさなど、自分にとって「読んでいて楽しい」と感じる本を選んでみてください。

あなたをウイスキーの新たな扉へと導いてくれる、最高の相棒がきっと見つかるはずです。

まとめ:最高のウイスキー テイスティング体験を

記事のポイント まとめです

- ウイスキーは穀物を原料とする樽熟成の蒸留酒である

- テイスティングは五感でウイスキーの個性を分析する行為

- 基本のステップは視覚・嗅覚・味覚・余韻の4段階

- 専用のテイスティンググラスは香りを引き出すために不可欠

- テイスティングノートは感覚を言語化し好みを把握する助けとなる

- 基本的な表現を知ることで香味を具体的に捉えやすくなる

- 加水はアルコールの刺激を和らげ隠れた香りを引き出すテクニック

- 最適な加水量はウイスキーの種類や好みによって異なる

- 冷やすと香りが閉じてしまうためテイスティングは常温が基本

- ホットウイスキーは美味しい飲み方だが分析的なテイスティングには不向き

- 初心者は少量ずつ試せるテイスティングセットの活用がおすすめ

- 本で体系的な知識を学ぶとテイスティングの理解が深まる

- テイスティングの目的は優劣ではなく個性の理解にある

- 他人の評価ではなく自分自身の感覚を信じることが大切

- 練習を重ねることで嗅覚や味覚は少しずつ研ぎ澄まされていく

【参考情報一覧】

- 日本洋酒酒造組合

- ウイスキー文化研究所

- サントリー ウイスキー公式サイト

- ニッカウヰスキー公式サイト

- キリン 富士御殿場蒸溜所

- World Whiskies Awards

- International Spirits Challenge

- BARREL365

- たのしいお酒.jp

- ウイスキーメシ

/関連記事 琥珀色に輝く奥深いウイスキーの世界。 その魅力に惹かれ、いざ一歩を踏み出そうとしたものの、無数に並ぶボトルを前に「一体どれを、そしてどこで買えばいいのだろう?」と、途方に暮れてはいません ... 続きを見る 念願の一本を手に入れたり、大切な方から特別なウイスキーを贈られたりした時、その美しい琥珀色の液体を前にして「このウイスキーが持つ本来のポテンシャルを最大限に引き出したい」と誰もが思うはず ... 続きを見る ウイスキーとテキーラ、どちらもバーのカウンターには欠かせない、世界中で愛される蒸留酒です。 琥珀色に輝くグラスを静かに傾けるウイスキーには大人の落ち着いた時間が流れ、一方でライムを片手に ... 続きを見る 薄暗い照明が落ちるバーカウンター。 目の前には、光を内に閉じ込めたかのように静かに輝く無色透明のスピリッツと、長い年月が溶け込んだかのような深い琥珀色を湛えた一杯が並んでいる。 多くの人 ... 続きを見る バーのカウンターや自宅でのリラックスタイムに、琥珀色の液体が美しいグラスの中で、透明な氷がカランと音を立てる。 そんな成熟した大人の時間に憧れを抱き、「ウイスキーをロックで飲んでみたい」 ... 続きを見る 「ハイボールを頼んだらウイスキーが出てきた」「ウイスキーとハイボールって何が違うの?」バーや居酒屋で、このような疑問を持った経験はありませんか。 この記事では、まずは基本か ... 続きを見る ウイスキーをストレートで嗜む、その姿に憧れを抱いたことはありませんか。 しかし、いざ自分が試そうとすると、そもそもウイスキーって何?という基本的な疑問から、ストレートで飲むと何がいいです ... 続きを見る ウイスキーの酸化について、誤った情報で失敗や後悔をしていませんか? そもそもウイスキーって何?という基本的な問いから、ウイスキーは劣化しますか?といった多くの人が抱く疑問まで、この記事で ... 続きを見る

関連記事ウイスキーはどこで買う?目的別の購入ガイド

関連記事ウイスキーの常温保存は正解?飲み方や保管のコツ

関連記事ウイスキーとテキーラの違いを5つの視点で解説

関連記事ウォッカとウイスキーの違いは?原料・製法・味まで徹底比較

関連記事ウイスキーロックの度数は?愉しみ方から適量まで徹底解説

関連記事ウイスキーとハイボールの違いとは?定義から作り方まで解説

関連記事ウイスキー ストレートで飲む人への完全ガイド

関連記事ウイスキーの酸化は誤解?品質を保つ正しい知識と保存術