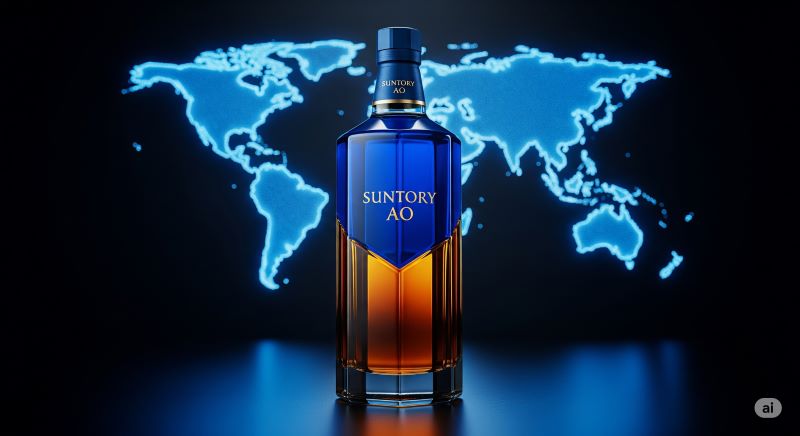

サントリーという信頼のブランドから登場した、鮮やかな青いラベルが目を引くワールドウイスキー「碧 Ao」。

その革新的なコンセプトに期待を寄せて手に取った方、あるいはこれから購入しようかと心を躍らせている方も多いことでしょう。

しかし、一歩インターネットの世界に足を踏み入れると、「まずい」という、思わず購入をためらってしまうような気になる評判も目に飛び込んできます。

「期待外れだったら後悔するかもしれない…」「一度飲んでみたけれど、正直よくわからなかった。

自分の味覚がおかしいのだろうか?」そんな不安や疑問を感じているのは、あなただけではありません。

この記事は、その賛否両論の真相に、多角的な情報と冷静な分析で迫るための徹底ガイドです。

単に美味しいかまずいかの二元論で結論づけるのではなく、なぜこれほどまでに評価が分かれるのか、その構造的な理由を解き明かしていきます。

まずは基本のキである「ウイスキーって何?」という点からおさらいし、話題の「サントリー 碧 って何ですか?」という製品そのものの野心的なコンセプトを深く掘り下げます。

そして核心である「碧Aoウイスキーはどんな味ですか?」という問いに対しては、数多くのレビューを分析し、「碧ウイスキー 評価を左右する分岐点とは」何かを明らかにします。

さらに、昨今の「なぜサントリー角瓶が品薄?」という市場背景が「碧への影響」をどう与えているのか、という広い視野からも考察。

もちろん、「サントリー碧700mlの定価はいくらですか?」という購入に必須の情報や、気になる「サントリー 碧 買えない?」といった入手性、「終売の噂」についても最新情報を調査しました。

しかし、ご安心ください。この記事はネガティブな情報だけではありません。

実は「碧 ウイスキー 美味しいという声も」数多く存在し、そのポテンシャルを最大限に引き出す「おすすめの碧ウイスキー 飲み方を解説」します。

特に「最高の味!サントリー ao ハイボール」の魅力と作り方を知れば、たとえ最初の印象が良くなくても、その評価は180度変わるかもしれません。

この記事を最後までお読みいただければ、あなたは「碧 Ao」に関するあらゆる情報を網羅し、他人の評価に惑わされることなく「自分にとってこのウイスキーは本当に買う価値があるのか」を自信を持って判断できるようになります。

失敗や後悔のない、満足のいくウイスキー選びのために、さあ、一緒にその謎多き青いボトルの世界を探求していきましょう。

この記事でわかること

記事のポイント

- 「サントリー 碧」がまずいと言われる構造的な理由

- コンセプトや味わいの特徴、そして正しい製品カテゴリー

- 評価を覆す美味しい飲み方と具体的な楽しみ方

- 価格や入手方法、今後の見通しに関する最新情報

サントリー 碧 がまずいと言われる本当の理由

ウイスキーガイド イメージ

この章では、「サントリー 碧」が一部でまずいと評価される理由を掘り下げます。

製品のコンセプトや味わいの特徴から、価格や市場での立ち位置まで構造的に分析。

その評判の真相を知りたい方は必見です。

ポイント

- まずは基本から|ウイスキーって何?

- 話題のサントリー 碧 って何ですか?

- 碧Aoウイスキーはどんな味ですか?評価を分析

- 碧ウイスキー 評価を左右する分岐点とは

- なぜサントリー角瓶が品薄?碧への影響

- サントリー碧700mlの定価はいくらですか?

まずは基本から|ウイスキーって何?

ウイスキーガイド イメージ

ウイスキーとは、穀物を原料として糖化、発酵させた後に蒸溜し、木製の樽で貯蔵熟成させて造られるお酒の一種です。

その起源は古く、一説にはアイルランドやスコットランドの修道院で錬金術の過程で生まれたと言われ、ゲール語の「ウシュク・ベーハ(生命の水)」が語源とされています。

この定義は、現代でも世界中のウイスキー生産国で概ね共通していますが、原料となる穀物の種類や製造工程の細かな違い、そして熟成される土地の風土によって、数えきれないほどの多彩な個性が生まれるのです。

原料と製法による分類

ウイスキーは、その原料や製法によって大きく二つのタイプに分類されます。

一つは、大麦麦芽(モルト)のみを原料とし、単式蒸溜器でじっくりと蒸溜されることで、豊かな香りと複雑な味わいを持つ「モルトウイスキー」。

もう一つは、トウモロコシや小麦などの穀類を主原料とし、連続式蒸溜器で効率的に蒸溜されることで、穏やかで軽やかな味わいを持つ「グレーンウイスキー」です。

そして、これらの個性豊かなモルトウイスキーと、味わいの土台となるグレーンウイスキーを巧みにブレンドして造られるのが「ブレンデッドウイスキー」で、世界で流通するウイスキーの多くがこのタイプにあたります。

個性を形作る5大生産地

ウイスキーは世界中で造られていますが、特に長い歴史と独自のスタイルを持つ5つの生産地は「世界5大ウイスキー」として知られています。

| 生産地 | 主な特徴 |

|---|---|

| スコットランド(スコッチ) | 大麦麦芽を主原料とし、ピート(泥炭)由来のスモーキーな香りが特徴的なものが多いことで知られます。 |

| アイルランド(アイリッシュ) | 伝統的に3回蒸溜を行うことで生まれる、非常に滑らかで軽快な味わいが特徴です。 |

| アメリカ(アメリカン) | トウモロコシを主原料とするバーボンが有名で、内側を焦がした新樽で熟成させるため、力強く甘い香りを持ちます。 |

| カナダ(カナディアン) | ライ麦を主原料とすることが多く、クセが少なくライトでスムーズな味わいから「フレーバーウイスキー」とも呼ばれます。 |

| 日本(ジャパニーズ) | スコッチの製法を基礎としながら、日本人の繊細な味覚に合わせた、複雑でバランスの取れた優雅な味わいを追求しています。 |

味わいの決め手となる「熟成」

製造工程の中でも特にウイスキーの個性を決定づけるのが「蒸溜」と、その後の「熟成」です。

蒸溜器の形状や蒸溜回数によって、味わいの軽快さや重厚さが変わってきます。

そして、蒸溜されたばかりの無色透明な液体(ニューポットと呼ばれます)を、オーク材などで作られた樽に詰めて長期間寝かせる「熟成」の過程は、まさに時間の魔法と言えるでしょう。

ウイスキーは樽の中で静かに呼吸をしながら、少しずつ水分やアルコール分を蒸発させ(これを「天使の分け前」と呼びます)、その代わりに樽の成分を溶け込ませていきます。

例えば、バーボンに使われたアメリカンオーク樽はバニラのような甘い香りを、シェリー酒に使われたスパニッシュオーク樽はドライフルーツのような豊かな香味を、そして日本のミズナラ樽は白檀(びゃくだん)を思わせる東洋的な香りをウイスキーに与えます。

この樽との長い対話を経て、無色透明だった液体は美しい琥珀色に染まり、複雑で奥深い香味をまとったウイスキーへと生まれ変わるのです。

このように言うと難しく聞こえるかもしれませんが、ウイスキーの味わいは、こうした原料、製法、生産地の風土や歴史、そして何よりも造り手の哲学が色濃く反映された、非常に奥深い世界であると考えられます。

話題のサントリー 碧 って何ですか?

ウイスキーガイド イメージ

サントリー「碧 Ao」は、日本のウイスキーメーカーであるサントリーが2019年に発売したブレンデッドウイスキーです。

この製品の最大の特徴であり、革新的な点は、特定の国や地域のウイスキーではなく、「ワールドウイスキー」という全く新しいカテゴリーに属する点にあります。

ジャパニーズウイスキーが世界的なブームとなり、原酒不足が業界全体の課題となる中で、サントリーが持つグローバルな資産を最大限に活用して生み出した、戦略的な製品と位置づけられています。

世界に広がる自社蒸溜所ネットワーク

この「ワールドウイスキー」というコンセプトを実現できるのは、世界広しといえどもサントリーだけです。

なぜなら、サントリーは世界的に見ても極めて珍しく、ウイスキーの主要な生産地であるスコットランド、アイルランド、アメリカ、カナダ、そして日本の5カ国すべてに自社の蒸溜所を所有しているからです。

出典:サントリー公式サイト SUNTORY WORLD WHISKY 碧Ao

例えば、スコットランドにはボウモアやラフロイグ、アメリカにはジムビームやメーカーズマーク、そして日本には山崎や白州といった、世界的に名高い蒸溜所がサントリーグループの傘下にあります。

これら多様な風土で育まれた個性豊かな原酒を、垣根を越えて一つのボトルに集めることができるのが、サントリーならではの圧倒的な強みなのです。

デザインに込められた想い

「碧 Ao」は、この世界5大ウイスキーの個性豊かな原酒を、サントリーが長年培ってきたブレンドの技術を駆使して重ね合わせた、前例のない製品です。

そのコンセプトは、洗練されたボトルデザインにも表現されています。

製品名の「碧(Ao)」は、5つの生産地をつなぐ広大な海の色を象徴しており、ボトルが五角形であることも、この5つの個性を視覚的に表しています。

さらに、ラベルに描かれた「Ao」の文字は、サントリーの創業者である鳥井信治郎氏の書を元にしており、伝統を受け継ぎながら革新に挑むという企業の姿勢が込められています。

「調和」から「個性の共存」への挑戦

言ってしまえば、これは単なる原酒の寄せ集めではありません。

サントリーのウイスキーづくり、特に「響」に代表されるブレンデッドウイスキーは、多彩な原酒をまとめ上げて完璧な「調和」を生み出すことを哲学としてきました。

しかし、チーフブレンダーである福與伸二氏は、「碧 Ao」でその伝統的なアプローチとは一線を画し、それぞれの原酒が持つ個性を敢えて消さずに活かし、共存させるという新しい挑戦をしたと語っています。

例えるなら、全ての楽器が溶け合って一つの壮大な音楽を奏でるオーケストラが「響」だとすれば、「碧 Ao」は各プレイヤーが超絶技巧のソロを繰り広げながらも一つのグルーヴを生み出すジャズセッションに近いかもしれません。

このため、飲む人によっては非常に複雑で刺激的な、これまでにないウイスキー体験をもたらします。

しかし同時に、その個性のぶつかり合いが、一部では「まとまりがない」と感じられる要因にもなっており、これが評価の分かれる大きな理由となっているのです。

サントリー ワールドウイスキー 碧 Ao 43度 700ml

碧Aoウイスキーはどんな味ですか?評価を分析

ウイスキーガイド イメージ

「碧 Ao」の味わいは、そのユニークな成り立ちを反映して、非常に多層的で複雑な香味プロファイルを持っています。

世界5大ウイスキーという、それぞれ全く異なる個性を持つ原酒をブレンドしているため、飲む人やその日の体調、そして何より飲み方によって感じ方が大きく変わります。

そのため、インターネット上のレビューや口コミを分析すると、評価が多様であるだけでなく、時に正反対の感想が見られるのが特徴です。

ここでは、その複雑な味わいを「香り」「味わい」「余韻」の3つの段階に分け、それぞれの評価を詳しく分析していきます。

香り(アロマ):華やかさと独特なニュアンスの共存

まず、グラスに注いだ時に立ち上る香りについてです。

サントリーが公式に発表しているテイスティングノートによると、香りは華やかで、バニラやパイナップルのようなフルーティーさが特徴とされています。

この点については、多くの消費者が肯定的な評価をしています。

特に、ブレンドの主軸となっているアメリカンウイスキー(バーボン)由来の、甘く豊かなバニラ香や、洋梨、青リンゴを思わせる爽やかな果実香を感じるという意見が多数見られます。

その奥には、クリームやハチミツのような甘いニュアンスや、穏やかな樽の木の香り(ウッディネス)も感じられ、香りの第一印象は非常に豊かで魅力的です。

一方で、一部のレビューでは「接着剤のような香り」や「溶剤系のツンとしたニュアンス」といった、化学的と表現される独特な香りを指摘する声もあります。

これは、ブレンドされている原酒の中に比較的熟成年数の若いものが含まれており、その若さ由来の刺激的なエステル香が強く感じられるためと考えられます。

この香りを「個性的で面白い」と捉えるか、「飲みにくさや違和感の原因」と捉えるかが、まず最初の評価の分かれ道となります。

味わい(テイスト):バーボンの甘みとアルコールの刺激

次に、口に含んだ際の味わいです。公式ノートでは「甘く滑らかな飲み口から始まり、徐々にスモーキーさやシナモンのようなスパイシーさが感じられる」と表現されています。

実際のレビューでも、口に含んだ瞬間のアタックは、バーボン由来のキャラメルやトウモロコシのような甘みが支配的であるという意見でほぼ一致しています。

口当たり自体は滑らかで、飲みやすいと感じる方も多いようです。

味わいの中盤にかけて、カナディアンウイスキー由来の軽やかな穀物の風味や、スコッチウイスキー由来の穏やかなスモーキーさ、そしてピリッとしたスパイス感が顔を出し、複雑な表情を見せ始めます。

しかし、この複雑さが否定的な評価にも繋がっています。

否定的な意見の核心には、味わいの後半で感じる「アルコール感の強さ」が挙げられます。

舌をピリピリさせるような刺激が、原酒の「若さ」や「荒々しさ」として感じられ、せっかくの甘い口当たりを妨げているという指摘です。

また、5つの個性が順番に現れるというよりは、同時に主張し合って「まとまりがない」「味が散らかっている」と感じる方も少なくありません。

余韻(フィニッシュ):評価を決定づける苦味の存在

そして、飲み込んだ後に残る余韻は、「碧 Ao」の評価を最終的に決定づける最も重要な要素です。

肯定的な評価では、心地よいスパイシーさとウッディな感覚が、ビターチョコレートのようなほろ苦さを伴って長く続くと表現されます。

このビターな感覚を、味わいの引き締め役として好意的に捉えているようです。

しかし、最も多く見られる否定的なフィードバックは、この部分に集中しています。

多くの人が、後味に「不快な苦味」が残ることを指摘しています。

この苦味の正体は、樽由来のタンニン(渋み)が過度に抽出されたものか、あるいは若い原酒由来の雑味である可能性が考えられます。

この余韻に残る苦味が、それまでの華やかな香りや甘い味わいの印象を覆してしまい、「後味が悪い」「だからまずい」という最終的な結論に至るケースが非常に多いのです。

要するに、「碧 Ao」の味は、バーボンやカナディアンウイスキーの甘く軽やかな個性を軸に、スコッチのスモーキーさなどが加わった、これまでのどのウイスキーにも分類しがたい味わいであると言えます。

その挑戦的な香味バランス、特に余韻の感じ方が、評価を真っ二つに分ける最大の要因となっているのです。

| 段階 | 肯定的な評価・特徴 | 否定的・賛否両論な評価・特徴 |

|---|---|---|

| 香り | バニラ、パイナップル、洋梨のような甘くフルーティーな香り。クリームやハチミツ、ウッディなニュアンス。 | 接着剤や溶剤に例えられる、独特で刺激的な香りを感じることがある。 |

| 味わい | キャラメルのような甘さと滑らかな口当たり。中盤からシナモンのようなスパイス感や穏やかなスモークが楽しめる。 | アルコールの刺激が強い(ピリピリ感)。5つの個性がまとまりなく主張し合うように感じられる。 |

| 余韻 | ビターチョコレートやドライな樽のニュアンスが心地よく続く。 | 不快な苦味や雑味が後味として残り、全体の印象を損ねている。 |

サントリー ワールドウイスキー 碧 Ao 43度 700ml

碧ウイスキー 評価を左右する分岐点とは

ウイスキーガイド イメージ

「碧 Ao」の評価が、なぜこれほどまでに肯定的なものと否定的なものに大きく分かれるのでしょうか。

その背景には、単なる味の良し悪しという主観的な問題だけではなく、いくつかの明確な構造的な分岐点が存在します。

これを理解することが、このウイスキーが持つ真の価値や特性を正しく評価する上で、非常に重要な鍵となります。

分岐点1:ブランドへの期待値とコンセプトのギャップ

第一の分岐点は、多くの消費者がサントリーというブランドに対して抱く「期待値」と、「碧 Ao」が持つ実際のコンセプトとの間に存在するギャップです。

サントリーのブレンデッドウイスキーといえば、世界最高峰の評価を受ける「響」を思い浮かべる方も少なくありません。

「響」は、日本の四季を表現するような、数十種類もの多彩な原酒が完璧に溶け合い、一つのシンフォニーを奏でるかのような「調和」を哲学としています。

また、「山崎」や「白州」といったシングルモルトも、その繊細さや複雑さで高い評価を得ています。

これら長年かけて築き上げられてきた「サントリーらしい、優雅でバランスの取れたスタイル」を期待して「碧 Ao」を飲むと、多くの人が戸惑いを覚えることになります。

「碧 Ao」は、あえて各原酒の「個性」を消さずにぶつけ合わせるような、挑戦的で前衛的なコンセプトで造られているからです。

そのため、伝統的なサントリーファンにとっては、この革新性が「期待外れ」や「ブランドの伝統からの逸脱」と映ってしまい、厳しい評価につながる可能性があります。

分岐点2:飲み手のウイスキー経験と味覚の好み

第二に、飲み手がどのようなウイスキーを飲み慣れているか、という経験値や味覚のバックグラウンドも評価を大きく左右します。

例えば、普段からアルコール度数の高いカスクストレングスのウイスキーや、ピート香が強烈なアイラ島のスコッチに親しんでいる方にとっては、「碧 Ao」のアルコール刺激はさほど気にならず、むしろ多様な香味が面白いと感じられるかもしれません。

特に、バーボン特有の甘みや樽香が好きな方であれば、その個性が強く感じられる「碧 Ao」を好意的に受け入れやすい傾向があります。

逆に、ウイスキー初心者の方や、18年、21年といった長期熟成タイプのウイスキーが持つ、絹のように滑らかでまろやかな味わいを好む方にとっては、「碧 Ao」の持つアルコールの刺激や複雑すぎる味わいが「若さ」や「荒々しさ」として感じられ、「飲みにくい」という評価に至ることがあります。

分岐点3:味わいが激変する「飲み方」という変数

そして、おそらく最も大きな評価の分岐点が、何をさておき「飲み方」です。

「碧 Ao」は、飲み方によってその表情を劇的に変える、非常にピーキーな特性を持つウイスキーと言えます。

ストレートで飲むと、5つの個性が凝縮された状態で舌に伝わるため、良くも悪くもその複雑性やアルコール感が際立ちます。

前述した後味の苦味なども感じやすいため、否定的な評価につながりやすい傾向にあります。

しかし、このウイスキーをハイボールにすると、炭酸と加水によってアルコールの角が取れ、ネガティブに感じられた要素が和らぎます。

その結果、隠れていた華やかな香りや甘みが前面に現れ、非常に爽やかで飲みやすい印象へと大きく変化するのです。

同様に、氷がゆっくり溶けるロックや、少量の水で割るトワイスアップでも、ストレートとは全く異なる表情を見せます。

この特性を知らずに、ストレートでの第一印象だけで「まずい」と評価を下してしまうと、このウイスキーが持つ本来のポテンシャルを見誤ってしまう可能性が非常に高いのです。

分岐点4:価格帯と競合製品との比較

最後に、見過ごされがちですが極めて重要なのが、その価格帯です。

「碧 Ao」の実売価格は5,000円前後であり、この価格帯はウイスキー市場の激戦区です。

消費者は無意識のうちに、同じ価格帯の他の製品と比較してその価値を判断します。

同じ予算があれば、例えば「グレンフィディック 12年」のような世界で最も飲まれているシングルモルトスコッチや、「ワイルドターキー 12年」のような長期熟成プレミアムバーボンも選択肢に入ってきます。

これらの製品は、「12年熟成」や「シングルモルト」といった、品質を保証する分かりやすい「物差し」を持っています。

対して「碧 Ao」が提供する価値は、「世界初のワールドウイスキー」という革新性や新しい体験です。

この抽象的な価値が、競合製品の持つ具体的な価値(熟成年数など)と比較された時、「価格に見合わない」と感じる消費者が一定数存在することが、コストパフォーマンスの観点から厳しい評価が生まれる一因となっているのです。

サントリー ワールドウイスキー 碧 Ao 43度 700ml

なぜサントリー角瓶が品薄?碧への影響

ウイスキーガイド イメージ

近年、サントリーの代表的なウイスキーであり、長年日本の食卓で愛されてきた「角瓶」が品薄状態にあることが、多くのメディアで報じられています。

この社会現象とも言えるこの問題は、直接関係がないように見えて、実は「碧 Ao」の市場における立ち位置や評価にも間接的な、しかし無視できない影響を与えていると考えられます。

日本のウイスキー業界が抱える構造的問題

「角瓶」品薄の主な理由は、深刻なウイスキーの原酒不足です。

ウイスキーは、蒸溜したての原酒を樽で何年も熟成させる必要があり、製造に大変長い年月を要します。

そのため、現在の需要を十数年前に正確に予測することは極めて困難です。

1980年代のブームが去った後、日本のウイスキー市場は長い低迷期に入り、多くのメーカーが生産規模を縮小しました。

その時期に仕込まれた原酒の量が少なかったことが、現在の供給不足の根本的な原因となっています。

さらに、近年のハイボール人気による国内需要の爆発的な増加に加え、世界的なジャパニーズウイスキーブームが追い打ちをかけました。

海外からの高い評価は喜ばしいことですが、結果として国内供給分がさらに圧迫される状況を生んでいます。

この状況はサントリーだけでなく、日本のウイスキー業界全体が直面している根深い課題なのです。

「定番の安心感」と「新しい刺激」:製品コンセプトの違い

では、この「角瓶」品薄が「碧 Ao」にどう影響するのでしょうか。

一つには、消費者の選択肢の変化が挙げられます。

日常的に楽しんでいた「角瓶」がスーパーの棚から消え、晩酌のお供を探している人々が、他のウイスキーに目を向ける機会が増えました。

その中で、同じサントリー製品であり、比較的手に入りやすい価格帯の「碧 Ao」が、新たな選択肢として注目されるのは自然な流れです。

しかし、ここで大きな問題が生じます。

それは、「角瓶」と「碧 Ao」では、製品としてのコンセプトや目指している味わいの方向性が全く異なるという点です。

「角瓶」

サントリー 角瓶 700ml 12本

どんな飲み方でも、どんな食事と合わせても美味しく飲める「調和」と「バランス」を追求した、究極の食中酒です。

言わば、毎日食べても飽きない「白米」のような、定番としての安心感が最大の魅力です。

「碧 Ao」

世界5大ウイスキーの個性をあえてぶつけ合わせた、これまでにない「新しい刺激」と「探求する楽しさ」を提供するウイスキーです。

こちらは、その日の気分で楽しむ「スパイスの効いた特別な料理」に近い存在と言えるでしょう。

代替品としての期待が生む評価のミスマッチ

この根本的な違いを理解せずに、「角瓶が買えないから、同じサントリーの碧を」という動機で購入した消費者にとっては、その独特な味わいが期待と異なる結果を生む可能性が高くなります。

毎日気軽に楽しめるバランスの取れた味わいを求めていたのに、実際に体験するのは個性が際立つ複雑な香味。

この期待とのギャップが、「思っていたのと違う」「飲みにくい」という戸惑いを生み、最終的に「まずい」という強い否定的な評価につながる一因となっているのかもしれません。

このように、「角瓶」の品薄問題は、「碧 Ao」にとっては新たな顧客を獲得するチャンスであると同時に、製品のコンセプトを正しく理解していない層からの予期せぬ低評価を生んでしまうリスクもはらんでいるのです。

サントリー碧700mlの定価はいくらですか?

ウイスキーガイド イメージ

サントリー「碧 Ao」700ml瓶のメーカー希望小売価格は、5,500円(税込)です。この価格は、2024年3月12日に行われた価格改定後のものとなります。

出典:サントリー公式サイト ニュースリリースNo.14521

この価格改定は「碧 Ao」だけに限った話ではなく、近年の世界的な穀物価格や輸送費、瓶や段ボールといった資材費の高騰を背景とした、ウイスキー業界全体の動向を反映したものです。

品質を維持し、安定した供給を続けるためのやむを得ない措置と理解できます。

ただし、これはあくまでメーカーが設定した希望小売価格であり、実際に消費者が店舗で購入する価格とは異なる場合がある点に注意が必要です。

スーパーマーケットやディスカウントストア、オンラインショップなどでは、各社の販売戦略や仕入れ状況に応じて、これよりも安い価格で販売されていることが多く、2025年8月26日現在の実勢価格は4,000円台後半から5,000円台前半で推移していることが多いようです。

購入の際は、複数の店舗を比較検討することをおすすめします。

強力なライバルがひしめく5,000円前後のウイスキー市場

この価格設定は、「碧 Ao」の評価を考える上で避けては通れない、非常に重要な要素となります。

なぜなら、この5,000円前後の価格帯は、個性豊かで質の高いウイスキーがひしめき合う、市場において最も競争の激しいカテゴリーの一つだからです。

消費者が「碧 Ao」を手に取る際、その隣にはどのような選択肢が並んでいるのでしょうか。

具体的に見ていきましょう。

| 銘柄名 | タイプ | 熟成年数 | 参考価格帯 | 味わいの特徴 |

|---|---|---|---|---|

| サントリー 碧 Ao | ワールドブレンデッド | 表記なし | 約4,500~5,500円 | 複雑で個性的、バーボンの甘みが特徴 |

| シーバスリーガル ミズナラ 12年 | ブレンデッドスコッチ | 12年 | 約4,000~5,000円 | スムースで華やか、ほのかな白檀の香り |

| グレンモーレンジィ オリジナル | シングルモルトスコッチ | 10年 | 約5,000~6,000円 | 柑橘系の爽やかさと華やかな香り |

| ワイルドターキー 8年 | バーボン | 8年 | 約4,500~5,500円 | 力強くスパイシー、豊かなバニラ香 |

| ニッカ セッション | ワールドブレンデッド | 表記なし | 約4,000~5,000円 | フルーティーで軽快、モルトの甘み |

サントリー ワールドウイスキー 碧 Ao 43度 700ml

シーバス リーガル ミズナラ スペシャルエディション 12年 40度 700ml

グレンモーレンジ オリジナル 12年 40度 箱付 700ml 正規

ワイルドターキー 8年 50.5度 正規 箱なし 700ml

ニッカ セッション(700ml)

「モノ」の価値と「体験」の価値

上の表からも分かる通り、同じ予算があれば、「12年」や「10年」といった具体的な熟成年数が明記されたスコッチウイスキーや、クラシックな味わいで定評のあるバーボンウイスキーを購入することが可能です。

これらの製品は、「熟成年数」や「シングルモルト」といった、品質を測るための分かりやすい「モノ」としての価値基準を持っています。

一方で、「碧 Ao」が提供する価値は、そうした具体的なスペックよりも、「世界初のワールドウイスキー」という革新的なコンセプトや、他に類を見ない複雑な香味を味わう「体験」そのものにあります。

消費者は、この価格に対して相応の満足度や「特別感」を求めます。

そのため、「碧 Ao」の革新的な味わいが、これらの強力なライバルたちが持つ具体的な価値と比較された際に、価格に見合うだけの満足感をもたらすかどうかが、コストパフォーマンスの評価、ひいては「うまい」「まずい」という最終的な判断に極めて大きな影響を与えているのです。

熟成年数という分かりやすい物差しを重視する人にとっては「割高」に感じられ、新しい発見やストーリーを重視する人にとっては「価格以上の価値がある」と感じられる、まさにその価値観が試される一本と言えるでしょう。

サントリー 碧 はまずい?評価が変わる美味しい飲み方

ウイスキーガイド イメージ

この章では、「サントリー 碧」の「美味しい」という側面に光を当てます。

まずいと感じた方でも評価が変わる可能性のある、ハイボールを中心とした具体的な飲み方を解説。

その真の魅力を知りたい方におすすめです。

ポイント

- 実は碧 ウイスキー 美味しいという声も

- おすすめの碧ウイスキー 飲み方を解説

- 最高の味!サントリー ao ハイボール

- サントリー 碧 買えない?終売の噂を調査

- 結論|サントリー 碧 がまずいと感じる人

実は碧 ウイスキー 美味しいという声も

ウイスキーガイド イメージ

「まずい」という手厳しい評価がインターネット上で目立つ一方で、その対極に「碧 Ao」を「非常に美味しい」「他にない魅力がある」と高く評価する声も数多く存在します。

このウイスキーが持つ、他に類を見ないユニークな個性を肯定的に捉えている方々の意見に深く耳を傾けることで、その批判の裏に隠された魅力の本質、そしてこのウイスキーが目指した新しい地平が見えてきます。

香りの探求:グラスの中で世界を旅する

肯定的な評価で、まず共通して挙げられるのは、その香りの豊かさと万華鏡のような複雑さです。

前述の通り、公式テイスティングノートにもあるバニラやトロピカルフルーツ(特にパイナップルや洋梨)を思わせる甘く華やかな香りは、このウイスキーの大きな長所として多くの人に認識されています。

グラスに注ぎ、少し時間を置くと、クリームやハチミツのような濃厚な甘さ、そして奥からは香ばしい樽の香りが顔を出し、一つのグラスの中で次々と表情を変えていきます。

この香りの変化こそが、探求心のあるウイスキーファンを惹きつける最大の魅力の一つです。

世界5大ウイスキーの原酒が織りなす複雑なアロマは、他のどのシングルモルトやブレンデッドウイスキーにもないユニークな体験をもたらします。

「次にどんな香りが現れるだろう」と考えながらじっくりとノージング(香りを楽しむこと)する時間は、まさにグラスの中で世界を旅するような感覚であり、「探求する楽しさがある」と高く評価されています。

味わいの多重奏:5つの個性が織りなす魅力

口に含んだ際の味わいも、その多層的な魅力が評価されています。

特にハイボールやロックで飲んだ際には、ストレートで感じられたアルコールの刺激的な部分が和らぎ、それぞれの原酒が持つ良い側面が前面に出てきます。

まず口当たりを支配するのは、バーボン原酒由来のキャラメルのような親しみやすい甘さと滑らかさです。

これが味わいの土台となり、ウイスキーを飲み慣れていない初心者の方でも「飲みやすい」と感じるバランスを形作っています。

その甘さの奥から、スコッチ原酒がもたらす穏やかなスモーキーさやシナモンのようなスパイシーさが顔をのぞかせ、味わいに奥行きと複雑さを与えます。

そして、アイリッシュやカナディアンウイスキー由来の軽やかさが全体をまとめ上げ、重すぎないクリーンな印象を残すのです。

これらの個性が、日本のブレンディング技術によって巧みにまとめあげられることで、単なる足し算ではない、新しい味わいのハーモニーが生まれていると感じる方が多いようです。

「新しさ」という価値:ウイスキー愛好家の心を掴む理由

そして、最も本質的な魅力は、そのコンセプトがもたらす「新しさ」そのものにあります。

スコッチでもバーボンでもない、全く新しい「ワールドウイスキー」という概念は、既存のウイスキーの枠組みや、ある程度予測可能な味わいの展開に少し飽きてしまったウイスキー愛好家にとって、非常に刺激的で面白い存在です。

伝統的なウイスキーが、長い歴史の中で培われた「こうあるべき」というスタイルを追求するのに対し、「碧 Ao」はその常識を打ち破り、「こんなウイスキーがあっても良いじゃないか」と問いかけてきます。

次にどんな香味が顔を出すか分からないというワクワク感、自分の舌でその複雑な構成を解き明かしていく知的な楽しさは、「碧 Ao」ならではの体験と言えるでしょう。

これらのことから、「碧 Ao」が美味しいと感じられるかどうかは、飲み手がウイスキーに対して安定した完成度を求めるのか、それとも未知の発見や驚きを求めるのかによって、大きく変わると考えられます。

固定観念を持たずにこの青いボトルと向き合った時、そこに新しいウイスキーの世界が広がっていると感じる人は少なくないのです。

サントリー ワールドウイスキー 碧 Ao 43度 700ml

おすすめの碧ウイスキー 飲み方を解説

ウイスキーガイド イメージ

「碧 Ao」の評価が飲み方によって大きく変わることは、すでに何度か触れた通りです。

このウイスキーは、どんな飲み方でも安定して美味しいというタイプの万能選手ではなく、その個性的な香味プロファイルの長所を最大限に引き出す「相性の良い飲み方」が存在します。

ここでは、このウイスキーのポテンシャルを最大限に引き出すためのおすすめの飲み方を、それぞれの特徴と共に具体的に解説します。

もし最初の印象が良くなかったとしても、ぜひ他の飲み方を試すことで、このウイスキーの新たな一面を発見できるかもしれません。

ストレート:上級者向けのテイスティングスタイル

ウイスキーが持つ本来の香りや味わいを確かめるための、最も基本となる飲み方です。

しかし、「碧 Ao」の場合は、その複雑な個性がダイレクトに伝わるため、やや上級者向けのスタイルと言えるかもしれません。

アルコールの刺激や、評価の分かれる後味の苦味、原酒の若さが際立って感じられることがあるためです。

もしストレートで試す場合は、まずテイスティンググラスのような、香りが立ちやすいグラスを用意することをおすすめします。

そして、必ずチェイサー(常温の水)を傍らに置き、一口飲むごとに口の中をリフレッシュさせましょう。

ごく少量を口に含み、急いで飲み込まずに、ゆっくりと舌の上で転がすようにして、時間と共に変化していく香味を分析するように楽しむのがコツです。

「この甘さはバーボン由来だろうか」「奥に感じるスモーキーさはスコッチかな?」など、5大ウイスキーの個性を探す旅のように味わうと、知的な探求として楽しめます。

ロック:時間と共に変化する香味を楽しむ

大きめの氷を入れたグラスにウイスキーを注ぐ、定番の飲み方です。

ここで大切なのは、できるだけ大きくて硬い、溶けにくい氷(市販のロックアイスや丸氷など)を使うことです。

小さな氷だとすぐに溶けてしまい、ウイスキーが薄まりすぎてしまいます。

ロックの醍醐味は、時間が経つにつれて氷がゆっくりと溶け、少しずつ加水されることで味わいがまろやかに変化していく様子を楽しめる点にあります。

注ぎたてはキリッとしたアルコール感と樽の香ばしさが際立ちますが、中盤になると氷が溶けて甘みが広がり、ストレートでは強すぎると感じたアルコールの角が取れて香りが華やかに開きます。

そして最後には、全体が馴染んで非常にまろやかな余韻を長く楽しむことができます。

「碧 Ao」の持つ複雑な香味の変化を、時間をかけてじっくりと楽しみたい場合に最適な飲み方です。

トワイスアップ:香りを最大限に引き出す飲み方

ウイスキーと常温の水を1対1で割る、非常にシンプルな飲み方です。

これはウイスキーが最も香り立つ飲み方とされており、プロのブレンダーがテイスティングを行う際のスタイルにも近いと言われています。

加水することでアルコール度数が20度程度に下がり、閉じ込められていた揮発性の香り成分が一気に開くためです。

この飲み方は、「碧 Ao」が持つ華やかでフルーティーなアロマを存分に楽しみたい場合に特におすすめです。

使用する水は、ウイスキーの繊細な風味を邪魔しないよう、ミネラル分の少ない軟水を選ぶと良いでしょう。

味わいも非常にまろやかになるため、ストレートの刺激が苦手な方でも安心して飲むことができます。

その他の飲み方:ミストと水割り

その他にも、クラッシュドアイスをグラス一杯に詰めてウイスキーを注ぐ「ミスト」というスタイルもあります。

グラスが霧(ミスト)で覆われるほどキンキンに冷やされ、非常にシャープで爽快な飲み口になるため、特に夏場におすすめです。

また、日本では古くから親しまれている「水割り」も選択肢の一つです。

ただ、「碧 Ao」の場合は、多くの水で割るとその複雑な個性が薄まりすぎてしまい、やや「ぼやけた味」に感じられる可能性もあるため、水の量には注意が必要です。

味の濃い食事と合わせる食中酒として楽しむのであれば、良い選択肢となるでしょう。

このように、飲み方を一つ工夫するだけで、「碧 Ao」の印象は驚くほど大きく変わります。

ぜひ、ご自身の好みやその日の気分に合わせて、様々なスタイルを試してみてください。

サントリー ワールドウイスキー 碧 Ao 43度 700ml

最高の味!サントリー 碧Ao ハイボール

ウイスキーガイド イメージ

数ある飲み方の中でも、サントリー「碧 Ao」が持つ複雑で個性的な香味プロファイルの魅力を最も引き出し、多くの人に「美味しい」と心から感じさせてくれるのが、何を置いてもハイボールです。

これは単なる飲みやすさを追求した結果ではなく、このウイスキーの特性を最も活かすための、いわば「完成形」とも言えるスタイルです。

サントリー自身が「碧Ao〈海薫るハイボール〉」という缶製品を大々的に展開していることからも、この飲み方に対する絶対的な自信がうかがえます。

ハイボールにすることで得られるメリットは複数あります。

まず、冷たい強炭酸のソーダを加えることで、ストレートで飲んだ際に一部の人が指摘するアルコールの刺激的なニュアンスや、後味に残りがちな独特の苦味が劇的に和らぎます。

炭酸の泡が舌の上で弾けることで、これらのネガティブに感じられがちな要素がマスキングされ、非常に爽快でクリーンな飲み口へと生まれ変わるのです。

次に、そしてこれが最も重要な点ですが、ソーダで割ることで「碧 Ao」が内に秘めていた華やかな香りが一気に解き放たれます。

炭酸の気泡が、液体の中に閉じ込められていたバニラやパイナップルのような甘くフルーティーな香り成分を効率的に運び上げ、グラスから立ち上るアロマを何倍にも豊かにしてくれます。

さらに、公式が推奨するようにひとつまみの塩を加える「海薫るハイボール」は、まさにこのウイスキーの楽しみ方を象徴しています。

スイカに塩をかけると甘みが増すように、ごく少量の塩味がウイスキーの持つ甘さを引き立て、味わい全体にミネラル感と奥行きを与えてくれるのです。

プロが教える、碧Aoハイボールを格上げするコツ

せっかくなら、そのポテンシャルを最大限に引き出した一杯を楽しみたいものです。

ここでは、ご家庭でも実践できる、いつものハイボールを格段に美味しくするための手順とコツをご紹介します。

1:グラスを完璧に冷やす

薄手のハイボールグラス(背の高いグラス)に、大きめの氷をぎっしりと詰めます。

そして、マドラーで氷を20回ほど素早くかき混ぜ、グラスの内側が白く曇るまで徹底的に冷やします。

この時溶けた水は、味が薄まる原因になるので必ず捨ててください。

2:ウイスキーを注ぎ、冷やす

冷えたグラスに、溶けた分の氷を足して満タンにします。

「碧 Ao」を適量(30ml〜45mlが目安)注ぎ、ここでもマドラーで10回ほど混ぜて、ウイスキー自体をしっかりと冷やします。

このひと手間が、後から加えるソーダとの温度差をなくし、炭酸を抜けにくくします。

3:ソーダを静かに注ぐ

冷蔵庫でよく冷やした、できるだけ強力な炭酸のソーダ水を用意します。

グラスを少し傾け、氷に直接当てないように、グラスの縁からソーダをそっと注ぎ入れます。

ウイスキーとソーダの比率は、しっかり味わいたいなら1:3、より爽快感を楽しみたいなら1:4がおすすめです。

4:混ぜは一度だけ

炭酸の爽快感を損なわないため、混ぜすぎは禁物です。

マドラーをグラスの底まで静かに差し込み、氷を一つ持ち上げるように、縦に一度だけゆっくりと混ぜます。

これでウイスキーとソーダが自然に対流し、完璧な一杯が完成します。

相性の良い食事

この爽やかで複雑なハイボールは、食中酒としても優れた能力を発揮します。

バーボン由来の甘みは、照り焼きチキンや豚の角煮といった甘辛い料理とよく合います。

また、炭酸のキレの良さが、唐揚げや天ぷらといった揚げ物の油分をさっぱりと洗い流してくれます。

他にも、スモークサーモンのカルパッチョや、ハーブを効かせた白身魚のグリルなど、幅広い料理と寄り添ってくれるでしょう。

この手順で作ることで、「碧 Ao」が持つ本来の華やかさと奥深さを最大限に活かした、最高のハイボールを楽しむことができます。

ストレートで飲んで苦手意識を持ってしまった方にこそ、騙されたと思ってぜひ一度、この作り方で試していただきたい究極の飲み方です。

サントリー ワールドウイスキー 碧 Ao 43度 700ml

サントリー 碧 買えない?終売の噂を調査

ウイスキーガイド イメージ

「碧 Ao」について、インターネットの口コミやSNSなどで、一部「なかなか売っているのを見かけない」「買えない」あるいは「もしかして終売になるのではないか」といった噂が聞かれることがあります。

特に人気のウイスキーは突然品薄や休売になることがあるため、気になる方も多いでしょう。

ここでは、2025年8月26日時点での情報に基づき、その供給状況と将来性について詳しく調査し、解説します。

「碧 Ao」の現在の供給状況と探し方

まず、「サントリー 碧 買えない」という状況についてですが、結論から言うと、これは前述の「角瓶」のような社会現象レベルの深刻な品薄状態には至っていません。

全国の主要なスーパーマーケット、リカーショップ、百貨店、一部のコンビニエンスストア、そして各種オンラインショップなどで比較的安定して供給されており、入手自体は決して難しくない状況です。

では、なぜ「買えない」「見かけない」という声が上がるのでしょうか。

これにはいくつかの理由が考えられます。

店舗の仕入れ方針

お酒を取り扱う店舗は、その規模や客層に応じて仕入れる商品を選んでいます。

小規模な店舗や、日常的な商品をメインに扱うスーパーでは、定番の「角瓶」や輸入ウイスキーの売れ筋商品を優先し、「碧 Ao」のような少し個性的な商品は棚に置かない場合があります。

地域差

都市部の大型酒店や百貨店の洋酒売り場など、品揃えが豊富な店舗では見つけやすい一方で、地方の小規模な小売店では取り扱いが少ない傾向があります。

もしお近くの店舗で見つからない場合は、以下の購入先を探してみることをお勧めします。

大型リカーショップ

「やまや」「ビックカメラ」「ヨドバシカメラ」など、お酒の専門コーナーが充実している量販店では、高い確率で取り扱いがあります。

オンラインショップ

Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングといった大手ECサイトでは、ほぼ確実に在庫が見つかります。

価格比較が容易で、自宅まで届けてもらえるメリットがありますが、送料には注意が必要です。

サントリーグループ公式のオンラインショップ「イエノバ」でも購入可能です。

「終売」の噂の背景と真相

次に、「終売になるのではないか」という噂についてです。

ウイスキーファンがこの言葉に敏感になるのには理由があります。

過去に「響12年」や「山崎10年」など、多くの人気ジャパニーズウイスキーが深刻な原酒不足を理由に、惜しまれつつも休売や終売となってきた歴史があるからです。

サントリー ウイスキー 響12年 43% 700ml

サントリー ピュアモルト ウイスキー 山崎 10年 グリーンラベル 40% 700ml

「碧 Ao」に関する終売の噂は、特に2023年に限定発売され人気を博した「碧 Ao SMOKY PLEASURE」が、予定通り販売を終了したことなどから派生した可能性があります。

しかし、これはあくまで期間や数量を限定した商品であり、その販売終了が定番品の終売に直結するわけではありません。

2025年8月26日現在、定番商品である「サントリーワールドウイスキー 碧 Ao」について、メーカーであるサントリーからの終売に関する公式な発表は一切ありません。

むしろ、2024年には価格改定が行われ、継続的にテレビCMが放映されるなど、積極的なマーケティング活動が展開されています。

これらの事実は、「碧 Ao」がサントリーにとって一過性の製品ではなく、「ワールドウイスキー」という新しい市場を牽引するための、長期的戦略を担う重要な主力商品の一つとして位置づけられていることを示唆しています。

したがって、現時点では「買えない」というほどの入手困難な状況ではなく、「終売」の心配も極めて低いと言えるでしょう。

ただし、ウイスキー市場は世界的な原酒の供給状況によって常に変動する可能性があるため、今後もサントリーの公式サイトなどで最新の情報を確認していくことが大切です。

サントリー ワールドウイスキー 碧 Ao 43度 700ml

結論|サントリー 碧 がまずいと感じる人

これまでの分析を踏まえ、「サントリー 碧」がどのような場合に「まずい」と感じられやすいのか、その特徴をまとめます。

記事のポイント まとめです

- サントリーのウイスキーに「響」のような完璧な調和を期待する人

- 伝統的なスコッチやジャパニーズウイスキーの味わいを好む人

- ウイスキーを主にストレートで楽しみたいと考えている人

- 5,000円という価格に対し、熟成年数など分かりやすい価値を求める人

- バーボン特有の甘みや樽香がやや苦手だと感じる人

- 複雑さよりも、シンプルでバランスの取れた味わいを好む人

- ウイスキー初心者で、アルコールの刺激に敏感な人

- 「角瓶」の代替品として、日常的に楽しめる味を求めている人

- 後味に少しでも苦味や雑味があると気になってしまう人

- 新しいものや挑戦的なコンセプトよりも、確立された定番の味に安心感を覚える人

- 飲む前に「ワールドウイスキー」というコンセプトを理解していない人

- ハイボール以外の飲み方でしか試したことがない人

- コストパフォーマンスを最も重視してウイスキーを選ぶ人

- ギフトとして、誰にでも喜ばれる無難な一本を探している人

- ジャパニーズウイスキーだという誤解を持ったまま飲んでしまう人

【参考情報一覧】

- サントリー公式サイト SUNTORY WORLD WHISKY 碧Ao: https://www.suntory.co.jp/whisky/ao/

- サントリー公式サイト 碧Ao 商品情報: https://products.suntory.co.jp/d/4901777329867/

- サントリー公式サイト ニュースリリースNo.14521: https://www.suntory.co.jp/news/article/14521.html

- サントリーお客様センター よくあるご質問: https://www.suntory.co.jp/customer/faq/

- Wikipedia ウイスキー: https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%BC

- nikka.com ワールドウイスキー: https://www.nikka.com/world/

- STOCK LAB サントリー 碧AO ウイスキーとは: https://www.stock-lab.com/osake-kaitori/column/ao-whisky/

- note 【サントリー】碧Aoウイスキーはまずい?: https://note.com/kyari_mon/n/nbdc77da506f8

- BARREL【サントリー 碧Ao】はまずい?美味しい?: https://www.barrel365.com/ao/

- グルメ Watch 国産ウイスキー値上げ: https://gourmet.watch.impress.co.jp/docs/news/1548878.html

/関連記事 インターネットの検索窓に「サントリー レッド」と入力すると、候補として「まずい」という少し気になる言葉が目に飛び込んでくることがあります。 スーパーマーケットの棚でその親しみやすい赤いラ ... 続きを見る 検索窓に「サントリー ホワイト」と打ち込むと、真っ先に「まずい」という言葉が目に飛び込んでくる。 これからウイスキーを楽しみたいと考えている方、あるいは日々の晩酌の選択肢として検討してい ... 続きを見る そもそもサントリーオールドとはどのような歴史を持つウイスキーなのか、そしてなぜ一部で「ウイスキーじゃない」とまで言われる理由が存在するのか、多くの方がその背景に深い疑問を感じています。 ... 続きを見る 「サントリーオールドはまずい」という、少し辛辣なキーワードで検索されたあなたは、購入を迷っていたり、あるいは過去に飲んでみてしっくりこなかった経験をお持ちなのかもしれません。 このウイス ... 続きを見る

関連記事サントリーレッドはまずい?噂の真相と美味しい飲み方を解説

関連記事サントリーホワイトはまずい?噂の真相と今の評価、飲み方まで解説

関連記事サントリーオールド混ぜ物の噂は本当?歴史と今を徹底解説

関連記事「サントリーオールドまずい」は誤解?味の真相と歴史を解説