ウイスキーのアルコール度数はどこまで高められるのか――「ウイスキー 70 度」と検索する人々は、超高アルコール度数のウイスキーに興味を持っていることでしょう。そもそもウイスキーって何ですか? という基本的な疑問から始まり、一般的なウイスキーのアルコール度数は何度までなのか、さらにはウイスキーは肝臓に負担をかけますか? という健康面の懸念を持つ人もいるかもしれません。

また、日本国内で最もアルコール度数の高い酒は何か、60度以上や70度以上のウイスキーと酒類の実態について知りたい人も多いでしょう。本記事では、そんな疑問に答えながら、木内酒造のウイスキーとは? という話題や、伝説的なスコッチウイスキーであるポートエレン 10年の特徴、さらには驚異のウイスキー 70年の熟成は可能なのか? についても深掘りしていきます。

超高アルコール度数のウイスキーの魅力、希少性、そして飲み方まで詳しく解説するので、最後までぜひご覧ください。

記事のポイント

- ウイスキーのアルコール度数の上限とその特徴

- 60度以上や70度以上の高アルコールウイスキーの実態

- 高アルコール度数のウイスキーの健康面への影響

- 日本国内や世界で流通する高アルコール度数の酒類

ウイスキー 70 度とは?高アルコールウイスキーの世界

ポイント

- ウイスキーって何ですか?

- ウイスキーのアルコール度数は何度までですか?

- ウイスキーは肝臓に負担をかけますか?

- 日本で1番度数が高い酒は?

- ウイスキーとテキーラどっちが強い?

- スコッチ 70度 勇次郎とは?

ウイスキーって何ですか?

ウイスキーは、大麦やライ麦、トウモロコシなどの穀物を発酵・蒸留し、樽で熟成させた蒸留酒の一種です。特に、オーク樽で熟成されることで、独特の香りや深い味わいが生まれます。ウイスキーはスコットランド、アイルランド、アメリカ、日本など世界各国で生産され、それぞれの地域ごとに異なる製法や特徴を持っています。

ウイスキーの製造工程は、麦芽の糖化・発酵・蒸留・熟成といった複数のステップを経て作られます。発酵の段階で酵母が糖をアルコールに変え、その後の蒸留によってアルコール度数が高まります。さらに、長期間の熟成を通じて、樽の木の成分が染み込み、香りや風味に奥行きが加わります。

また、ウイスキーにはいくつかの主要な種類があり、それぞれ独自の特徴を持っています。

- シングルモルトウイスキー: 単一の蒸留所で造られたモルトウイスキーで、風味が豊かで個性的な味わいが特徴。

- ブレンデッドウイスキー: 複数の蒸留所の原酒をブレンドすることで、バランスの取れた味わいに仕上げられる。

- バーボンウイスキー: 主にアメリカで生産され、トウモロコシを主原料とし、甘く濃厚な風味が特徴。

- アイリッシュウイスキー: 三回蒸留が一般的で、スムーズで軽やかな飲み口が魅力。

- ジャパニーズウイスキー: 日本独自の製法で造られ、繊細で上品な味わいを持つ。

このように、ウイスキーは産地や製造方法によって異なる風味や特性を持ち、それぞれの国や地域の文化と密接に結びついています。初心者から愛好家まで楽しめる奥深い酒として、世界中で親しまれています。

ウイスキーのアルコール度数は何度までですか?

ウイスキーのアルコール度数は、一般的に40度から50度の範囲に収まることが多いです。これは、各国の法律やウイスキーの製造基準によって規定されており、多くの国では最低40度以上のアルコール度数が求められます。

ただし、ウイスキーの中には「カスクストレングス」と呼ばれる高アルコール度数の製品も存在します。これらは樽から直接ボトリングされるため、水で加水されることなく、原酒の持つ力強い風味や高いアルコール度数をそのまま味わうことができます。カスクストレングスのウイスキーは、60度を超えることも珍しくなく、ウイスキー愛好家の間では特に人気があります。

さらに、特別な条件のもとで蒸留されたウイスキーの中には、70度を超えるものもあります。これらは一般的な飲用として販売されることは少なく、特別な限定品や実験的な蒸留の一環として生産されることが多いです。しかし、アルコール度数が高いほど、飲み方には注意が必要であり、特にストレートで飲む場合は適量を守ることが推奨されます。

また、ウイスキーのアルコール度数は飲み口にも影響を与えます。一般的に、度数が高いほどアルコールの刺激が強くなりやすいですが、加水することで香りが開き、より飲みやすくなる場合もあります。そのため、ウイスキーを楽しむ際には、飲み方を工夫することでその魅力を最大限に引き出すことができます。

このように、ウイスキーのアルコール度数は製造方法や種類によって幅広く、一般的な40~50度の範囲を超えるものも存在します。特に高アルコール度数のウイスキーを試す際には、飲み方に注意しながら、じっくりとその個性を楽しむことが大切です。

ウイスキーは肝臓に負担をかけますか?

ウイスキーを含むアルコール飲料は、適量であればリラックス効果や血行促進などのメリットがありますが、過剰な摂取は肝臓に大きな負担をかける原因となります。肝臓はアルコールを分解する役割を担っており、摂取したアルコールは肝臓内の酵素によってアセトアルデヒドに分解され、その後酢酸へと変化して体外に排出されます。

しかし、大量のアルコールを摂取すると肝臓の分解能力を超えてしまい、アセトアルデヒドが体内に蓄積しやすくなります。この物質は毒性が強く、顔の紅潮や動悸を引き起こすだけでなく、長期的には脂肪肝や肝硬変、さらには肝がんのリスクを高める要因となります。

特にウイスキーはアルコール度数が高いため、ビールやワインよりも少量で酔いやすく、結果的に肝臓への負担が大きくなりやすい傾向があります。ストレートやロックで飲むと摂取するアルコールの量が増えがちなため、水割りやハイボールなどで適度に希釈して飲むことで負担を軽減できる可能性があります。

さらに、肝臓を守るためには「適量の飲酒」が重要です。厚生労働省のガイドラインでは、1日の純アルコール摂取量を約20g以内に抑えることが推奨されています。これはウイスキーで換算するとシングル(約30ml)1~2杯程度に相当します。

また、休肝日を設けることも効果的です。週に1~2日はアルコールを摂取しない日を作ることで、肝臓の回復を促し、健康リスクを軽減することができます。特に空腹時の飲酒や短時間での大量摂取は、アルコールの吸収を急激に進め、肝臓に過度な負担をかけるため避けるようにしましょう。

このように、ウイスキーを楽しむ際には、適量を意識しながら飲むことが肝臓の健康を守るために大切です。上手に飲み方を工夫することで、ウイスキーの魅力を存分に味わいながら、健康的に楽しむことができます。

日本で1番度数が高い酒は?

ポーランド・ワルシャワ

日本国内で最もアルコール度数が高い酒の一つに、「スピリタス」があります。これはポーランド原産のウォッカで、アルコール度数が96度にも達します。しかし、純粋な日本産の酒類に限ると、「泡盛の原酒」や「焼酎の原酒」が高アルコール度数の酒として知られています。

日本の酒類の中で特に高アルコール度数のものとして挙げられるのは、泡盛の原酒と一部の焼酎です。泡盛の原酒には60度以上のものもあり、長期熟成された古酒(クース)は味わいが深く、香りも豊かになります。沖縄では伝統的な製法で作られる泡盛が多く、度数の高さとともに独自の風味を持つ点が特徴です。

また、焼酎の中には、特別な蒸留方法や製法によってアルコール度数が70度近くまで達するものも存在します。例えば、鹿児島県や宮崎県の一部の焼酎メーカーが手がける「原酒焼酎」は、通常の焼酎よりも高いアルコール度数を持つことで知られています。これらの高アルコール度数の焼酎は、そのままストレートで飲むのではなく、水やお湯で割って飲むことが一般的です。

さらに、蒸留酒ではなく、特殊な製法で作られるリキュール類にも高アルコール度数のものがあります。日本国内では法的な制約があるため、市場に出回る酒類のアルコール度数には一定の制限がありますが、特別な限定品や一部のクラフト酒造所では高アルコール度数の酒が製造されることもあります。

このように、日本国内でも非常に高アルコール度数の酒が存在しますが、これらは一般的な飲用酒というよりも、特別な場面や希少な体験として楽しまれることが多いです。飲む際には適量を守り、安全な飲み方を心がけることが大切です。

ウイスキーとテキーラどっちが強い?

ウイスキーとテキーラのどちらが「強い」のかを比較する際には、アルコール度数だけでなく、飲み方や体感の違いを考慮する必要があります。

一般的に、市販されているウイスキーのアルコール度数は40~50度程度であり、テキーラも同様に38~50度の範囲が一般的です。度数だけを比べると、どちらもほぼ同じ範囲に収まるため、一概にどちらが強いとは言い切れません。しかし、飲み方の違いによって、酔いやすさや感じ方に違いが生じます。

ウイスキーはストレート、ロック、水割り、ハイボールなど、さまざまな飲み方が可能であり、ゆっくりと時間をかけて味わうことが一般的です。そのため、体内でのアルコール吸収が緩やかになり、急激な酔いを感じにくい特徴があります。一方で、テキーラはショットグラスで一気に飲まれることが多く、短時間で大量のアルコールが体内に吸収されるため、急激に酔いが回ることがあります。

さらに、テキーラに含まれるアガベ由来の糖分は、アルコールの吸収を速める作用があるとされており、短時間で酔いやすい傾向にあります。特に、パーティーやイベントなどで連続してショットを飲む場合、ウイスキーよりも早く酔いが回ることがあるため注意が必要です。

また、個人の体質やアルコール耐性によっても、感じ方が異なります。ウイスキーをストレートで飲み続ければ、当然アルコールの影響は強くなりますし、逆にテキーラをカクテルにしてゆっくり飲めば、酔いにくくなる場合もあります。

このように、ウイスキーとテキーラのどちらが強いかは、単なるアルコール度数だけでなく、飲み方や個人の耐性によって変わります。急激に酔いやすいのはテキーラですが、長時間飲み続ける場合はウイスキーの影響も強くなるため、それぞれの特性を理解し、適量を守って楽しむことが大切です。

スコッチ 70度 勇次郎とは?

画像提供元:ウイスキーガイド

「スコッチ 70度 勇次郎」というフレーズは、マンガ『グラップラー刃牙』シリーズに登場する範馬勇次郎のイメージと、高アルコール度数のスコッチウイスキーを掛け合わせたものと考えられます。範馬勇次郎は作中で圧倒的な強さを誇るキャラクターであり、彼の豪快で力強いイメージにふさわしい酒として「アルコール度数が非常に高いスコッチウイスキー」が想像されることがあります。

実際には、市場に出回っているスコッチウイスキーの多くはアルコール度数40~50度程度であり、70度を超えるスコッチウイスキーは存在しません。しかし、カスクストレングスと呼ばれる特別なスコッチウイスキーでは60度を超えるものもあり、通常のウイスキーよりも濃厚な風味と強いアルコール感を持つのが特徴です。

カスクストレングスのウイスキーは、樽からそのままボトリングされるため、水で希釈されていない状態で販売されます。そのため、通常のウイスキーよりもパンチのある味わいが楽しめ、アルコール度数も高めになります。例えば、「アードベッグ スーパーノヴァ」や「グレンファークラス 105」などは、カスクストレングスの代表的な銘柄として知られていますが、これらのアルコール度数は約60度前後であり、70度を超えるものではありません。

また、ウイスキーのアルコール度数を70度以上にすることは技術的には可能ですが、香りや風味のバランスを保つのが難しく、実際にはこのような高アルコール度数のウイスキーは製造されていません。それでも、一部のウイスキー愛好家の間では「究極の強さ」を求める声があり、特別な蒸留技術や熟成方法を用いて限界に近い度数のウイスキーが生産されることもあります。

したがって、「スコッチ 70度 勇次郎」という言葉は、現実のウイスキー業界には存在しないものの、キャラクターのイメージや特別なカスクストレングスのウイスキーを連想させるユニークな表現といえるでしょう。強烈なアルコール度数のウイスキーを楽しみたい場合は、カスクストレングスのウイスキーを試してみるのも良い選択です。

ウイスキー 70 度を超えるお酒の種類と特徴

ポイント

- 60度以上や70度以上のウイスキーと酒類の実態

- 木内酒造のウイスキーとは?

- ポートエレン 10年の特徴

- ウイスキー 70年の熟成は可能?

- 70度のウイスキーはどんな味?高アルコールウイスキーの真実のポイント!

60度以上や70度以上のウイスキーと酒類の実態

アードベッグ スーパーノヴァ 画像引用元:有限会社 アズザクロウフライ

一般的に、市販されているウイスキーのアルコール度数は40~50度ですが、一部の特別な銘柄には60度以上の高アルコール度数のものも存在します。これらは「カスクストレングス」と呼ばれ、樽から直接ボトリングされるため、水で加水されることなく、原酒の濃厚な風味がそのまま楽しめます。カスクストレングスのウイスキーは、ウイスキー本来の個性を最大限に感じられるため、ウイスキー愛好家から高い評価を受けています。

代表的な60度以上のウイスキーには、スコットランドの「アードベッグ スーパーノヴァ」や「アバフェルディ カスクストレングス」、アメリカの「ブッカーズ バーボン」、さらには「ジョージ・T・スタッグ バーボン」などがあります。特にスコッチウイスキーでは、熟成期間が長くなるにつれてアルコール度数が高まり、カスクストレングスのボトルはウイスキー愛好家の間で高く評価されています。

これらのウイスキーの魅力は、通常のボトリングウイスキーにはない濃厚なフレーバーと、力強い味わいにあります。ストレートで楽しむ場合は、香りを十分に感じながら少量ずつ味わうのが理想的です。また、水や氷を加えることで香りが開き、飲みやすさが増すため、自分の好みに合わせた飲み方を試してみるのもおすすめです。

一方で、高アルコール度数のウイスキーは初心者にはやや刺激が強いため、無理にストレートで飲まずに適度に加水することが大切です。アルコール度数が高い分、ゆっくりと時間をかけて楽しむことができるのも、カスクストレングスウイスキーの大きな魅力の一つです。

しかし、ウイスキーの中でも70度を超えるものはほとんど存在しません。通常、ウイスキーは熟成過程で蒸発し、アルコール度数が下がる傾向にあるため、商業的に流通するものでは60度台が上限と考えられています。70度以上のアルコール度数を持つ酒類は、ウイスキーではなく、他の蒸留酒に多く見られます。

アルコール度数70以上の酒類には、「スピリタス」と呼ばれるポーランドのウォッカがあり、そのアルコール度数は96度に達します。これは世界で最も度数が高い蒸留酒の一つであり、ストレートで飲むことは推奨されず、カクテルや料理のフレーバー付けに使用されることが一般的です。

また、一部のラム酒やアブサンにもアルコール度数70度以上のものがあります。例えば、カリブ海地域で生産される「バカルディ 151」はアルコール度数75.5度で、極めて強い酒の一つです。他にも、スコットランドの一部のクラフト蒸留所では、特別に高アルコール度数のウイスキーが作られることがありますが、商業的に流通するものは少ないのが現状です。

このような高アルコール度数の酒は、通常の飲酒目的ではなく、希釈したりカクテルの材料として使用されることが多いです。例えば、スピリタスはフルーツリキュールや薬草酒のベースとして使われることが一般的であり、ストレートで飲むことは危険とされています。

なお、日本国内では酒税法の規定により、アルコール度数の高い酒の販売には制限がかかる場合があります。特に、70度を超える酒類は一般の酒販店では入手しにくく、専門店や特別な許可を得た業者を通じて購入する必要があります。そのため、70度以上の酒を購入する際には、法律や規制に注意し、適切な用途で楽しむことが求められます。

このように、60度以上のウイスキーは特別な製法で造られた逸品であり、個性の強い味わいを求める方にとっては魅力的な選択肢となります。一方で、70度以上の酒類はウイスキーではなく、ウォッカやラム、アブサンといった蒸留酒に多く見られます。これらの高アルコール度数の酒を味わう際には、その豊かな香りや風味を存分に楽しむと同時に、安全に飲むための配慮も忘れないことが重要です。

木内酒造のウイスキーとは?

引用元:公式サイト

木内酒造は日本の茨城県那珂市に本拠を構える歴史ある酒造メーカーで、日本酒やビールの製造で広く知られています。特に「常陸野ネストビール」は国内外で高く評価されており、クラフトビール市場において確固たる地位を築いています。近年ではウイスキーの製造にも本格的に取り組み、クラフトウイスキーの分野で注目を集めています。

木内酒造のウイスキーは、日本特有の繊細で奥深い味わいが特徴です。地元・茨城の清らかな水と厳選された麦芽を使用し、長期熟成を経てボトリングされるため、滑らかでバランスの取れた風味が楽しめます。樽熟成にはさまざまな種類の木樽を使用し、シェリー樽やバーボン樽などで異なる風味を引き出す工夫がなされています。

木内酒造が手掛けるウイスキーには、「シングルモルト」と「ブレンデッド」の両タイプがあり、それぞれ異なる魅力を持っています。シングルモルトは個性的で奥深い味わいを楽しめる一方、ブレンデッドは飲みやすさとバランスの良さが特徴です。

さらに、木内酒造はクラフトウイスキーの分野において、高品質な製品を生産することで国内外での評価を高めています。小規模ながらも職人技と最新の技術を融合させ、独自のスタイルを確立しています。特に、日本ならではの熟成技術を活かしたウイスキーは、海外市場でも高い人気を誇ります。

今後、木内酒造のウイスキーはさらに注目を集めることが予想され、日本国内だけでなく、世界市場でもその名を広めていくでしょう。これからの展開に期待が寄せられる、日本のクラフトウイスキーの一翼を担う存在といえます。

ポートエレン 10年の特徴

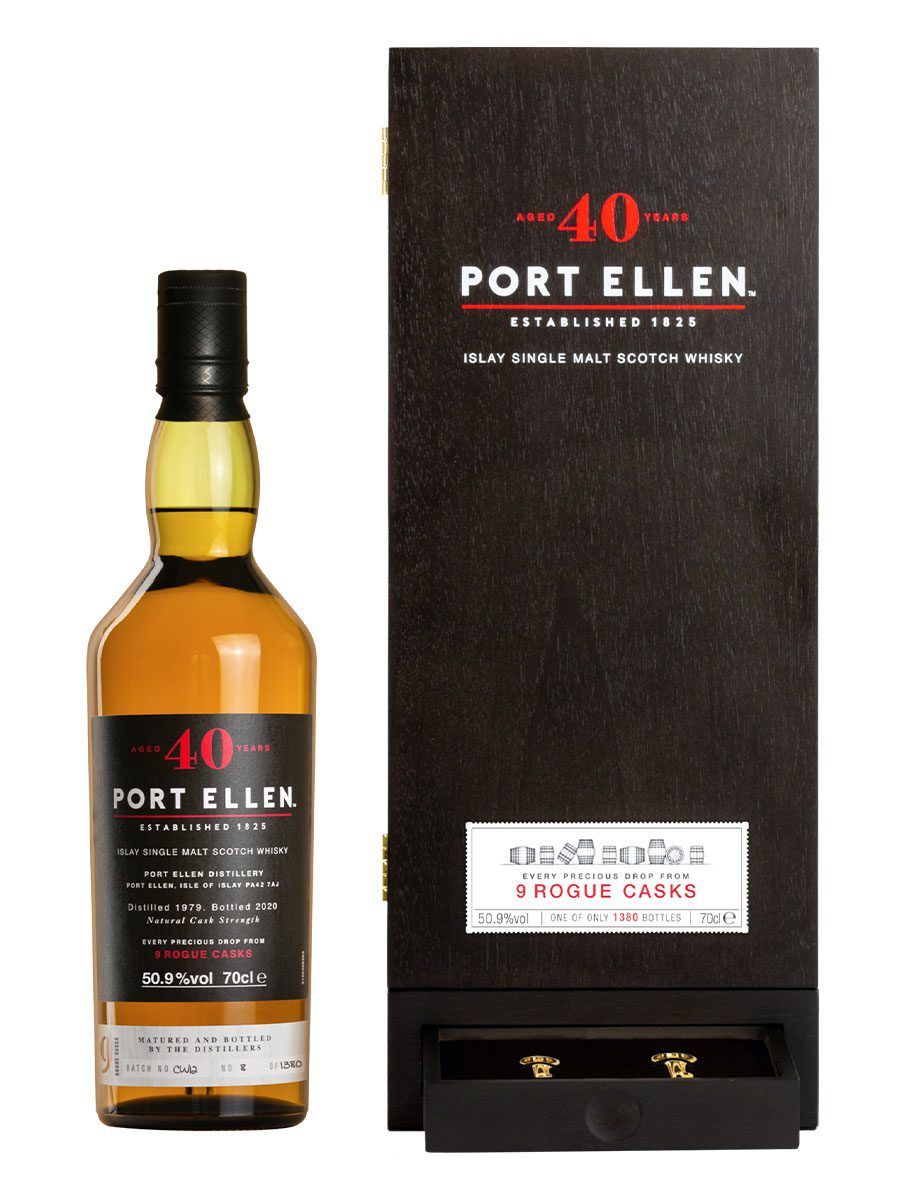

画像引用元:公式サイト

ポートエレンは、スコットランドのアイラ島にかつて存在した伝説的な蒸留所の一つです。ポートエレン蒸留所は1983年に閉鎖されましたが、現在も限定的に販売されるウイスキーが高い評価を受けています。そのため、ポートエレンのウイスキーは非常に希少で、愛好家やコレクターの間で高値で取引されることが多いです。

「ポートエレン 10年」は、アイラモルト特有のスモーキーな香りと、ピートの風味が際立っているのが特徴です。このウイスキーは、ヨードや海藻のような潮の香りを感じさせる独特のアロマを持ち、アイラ島の海風が熟成に影響を与えたことがうかがえます。口に含むとスモークとモルトの甘みがバランスよく広がり、しっかりとしたボディを感じることができます。

さらに、樽の熟成によってスパイスやバニラのニュアンスが加わり、複雑で深みのある味わいに仕上がっています。余韻は非常に長く、ピートのスモーキーさとともにスパイシーなアクセントが続くのも魅力の一つです。特に、強い個性を持つアイラモルトが好きな方にはおすすめの一本であり、食事と合わせるよりも、じっくりと味わうシーンに適しています。

また、ポートエレン 10年は、加水することで香りが開き、異なる表情を見せるのも特徴です。ストレートで飲むと力強い味わいが際立ちますが、少量の水を加えることでフルーティーさや甘みが引き立ち、より滑らかな飲み口になります。アイラモルト初心者には少し強めの印象を与えるかもしれませんが、ピート香を楽しみたい方には最適な選択肢の一つといえるでしょう。

このように、ポートエレン 10年はアイラモルトの魅力を存分に味わえるウイスキーであり、その希少性と高品質から多くのウイスキー愛好家に愛され続けています。

ウイスキー 70年の熟成は可能?

ウイスキーは、樽の中で長期間熟成することで、より深みのある味わいや複雑な香りが生まれます。しかし、70年という非常に長い熟成期間が可能かどうかについては、いくつかの重要な要素を考慮する必要があります。

まず、ウイスキーの熟成は樽の影響を強く受けます。長期間熟成されることで、木の成分が溶け込み、味わいに複雑な変化をもたらしますが、70年もの長い年月が経過すると、アルコールの蒸発による減少(エンジェルズシェア)が大きくなりすぎてしまう可能性があります。そのため、長期熟成のためには蒸留所が最適な環境を維持し続けることが不可欠です。

実際に、70年以上熟成されたウイスキーは非常に稀ですが、販売されている例も存在します。例えば、スコットランドの老舗ボトラーズであるゴードン&マクファイルが限定販売した「ゴードン&マクファイル 70年」や、マッカラン蒸留所がリリースした「マッカラン 72年」などは、極めて希少な長期熟成ウイスキーとして知られています。これらのウイスキーは限られた本数しか生産されず、非常に高価な価格で取引されています。

長期間の熟成によるメリットとしては、樽の影響を十分に受けることで、バニラやキャラメル、スパイスのような複雑な風味が引き出されることが挙げられます。しかし、70年以上熟成されたウイスキーでは、樽の影響が強すぎてしまい、過熟成によるえぐみや苦味が生じる可能性もあります。

このように、70年熟成のウイスキーは技術的には可能ですが、品質を維持するためには細心の注意が必要であり、ごく一部の特別な環境でのみ実現できるものと言えるでしょう。

70度のウイスキーはどんな味?高アルコールウイスキーの真実のポイント!

記事のポイント まとめです

- ウイスキーは穀物を発酵・蒸留し、樽で熟成させた蒸留酒である

- 一般的なウイスキーのアルコール度数は40〜50度の範囲である

- カスクストレングスのウイスキーは60度を超えることもある

- 70度を超えるウイスキーは市場にはほとんど存在しない

- 高アルコール度数のウイスキーはストレートより加水やロックが推奨される

- アルコール度数が高いほど肝臓への負担が大きくなる

- 日本で最も度数が高い酒は泡盛の原酒や高アルコール焼酎が挙げられる

- ウイスキーとテキーラのアルコール度数はほぼ同じだが飲み方で酔いやすさが変わる

- スコッチウイスキーには60度以上のカスクストレングスもあるが70度は存在しない

- 70度以上の酒はウイスキーではなく、スピリタスやバカルディ151が代表例

- 日本では酒税法により70度以上の酒の流通には制限がある

- 木内酒造は日本のクラフトウイスキーの生産で注目されている

- ポートエレン蒸留所のウイスキーは希少で高価なアイラモルトである

- 70年以上熟成されたウイスキーは稀であり、高価なコレクター向け商品となる

- 長期熟成ウイスキーは樽の影響を強く受け、過熟成のリスクがある

/関連記事 ウイスキーは、その奥深い香りと味わいから、多くの人に愛されるお酒です。 しかし、「ウイスキー 100ml 飲み過ぎ」と検索する人が増えているように、適量を超えた飲酒が健康に与える影響が気 ... 続きを見る ウイスキーを選ぶとき、「ウイスキー 12 年 なぜ?」と疑問に思ったことはないでしょうか。 多くの銘柄で「12年もの」が存在し、世界中のウイスキー愛好家に支持されています。 しかし、なぜ12年なのか、 ... 続きを見る ウイスキー好きの間でしばしば話題に上がる「あかしウイスキー」。一部では「まずい」との声が聞かれることもありますが、実際のところ、その評価はどうなのでしょうか?本記事では、「ウイスキー あかし まずい」 ... 続きを見る 「ウイスキー まずい」と検索しているあなたは、ウイスキーを飲んで「思っていた味と違う」「飲みにくい」と感じたことがあるのではないでしょうか。ウイスキーは奥深い味わいが魅力のお酒ですが、その独特の風味や ... 続きを見る

関連記事ウイスキー100mlは危険信号?飲み過ぎの判断基準と対策とは

関連記事なぜウイスキーは12年熟成が多い?人気の理由とおすすめ銘柄

関連記事まずいって本当?ウイスキー「あかし」の評判とおすすめの飲み方

関連記事ウイスキーが まずいと思うのはなぜ?原因と楽しみ方を解説