80年以上にわたり、日本の食卓で愛され続けてきたサントリー角瓶。そもそもウイスキーって何?という基本的な疑問から、多くの人が一度は手にしたことがあるこの黄色いラベルのウイスキーの歴史を深く知らない方も多いのではないでしょうか。

一体サントリー角はいつから販売されたのか、その物語はサントリーの創業者・鳥井信治郎の熱い情熱から始まります。

この記事では、角瓶の主原料とサントリーの製造場所といった製品の根幹に触れつつ、なぜこれほどまでに長く人気があるのか、その秘密に迫ります。

特徴的なサントリー角瓶のデザインに隠された意味や、角ハイの角はなぜ角なのですか?という素朴な疑問にもお答えします。

また、角瓶はウイスキーではないという噂の真相、気になるサントリー角瓶700mlの定価、そしてコレクター必見の旧ボトルの年代の見分け方を解説。

現代におけるサントリー角ハイボール人気の秘密まで、角瓶のすべてを解き明かしていきます。

記事のポイント

- 角瓶が誕生した歴史的背景と創業者の哲学がわかる

- 亀甲模様のボトルデザインに込められた意味を理解できる

- 時代と共に歩んできた角瓶の人気の変遷が追える

- 旧ボトル(特級時代など)の見分け方に関する知識が深まる

誕生秘話から辿るサントリー角瓶の歴史

ウイスキーガイド イメージ

この章では、サントリー角瓶が誕生した歴史的背景を深掘りします。

ウイスキーの基本から、角瓶ならではの原料や製造場所、象徴的なデザインの由来までを詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてください。

ポイント

- そもそもウイスキーって何?

- サントリー角はいつから販売された?

- 角瓶の主原料とサントリーの製造場所

- 特徴的なサントリー角瓶のデザイン

- 角ハイの角はなぜ角なのですか?

そもそもウイスキーって何?

ウイスキーガイド イメージ

ウイスキーとは、一言で言えば「穀物を原料とする蒸溜酒で、木製の樽で熟成させたもの」を指します。

この基本的な定義は、スコットランド、アイルランド、アメリカ、カナダ、そして日本といった世界の主要なウイスキー生産国で共通していますが、使用できる穀物の種類や蒸溜・熟成の最低年数など、細かなルールは各国の法律によって厳格に定められています。

多様な香味を生み出す原料の穀物

ウイスキーの個性と味わいの原点となるのが、主原料となる穀物です。

主なものには大麦、トウモロコシ、ライ麦、小麦などがあり、これらの選択と配合比率が、完成するウイスキーの性格を大きく方向づけます。

大麦麦芽(モルト)

すべてのウイスキーの基本とも言える原料です。

特に、これのみを原料とするモルトウイスキーは、穀物由来の豊かなコクと複雑な風味を持ちます。

スコットランドのシングルモルトのように、乾燥工程でピート(泥炭)を焚くことで、スモーキーな香り(ピート香)を付与することもあります。

トウモロコシ

主にアメリカンウイスキー、特にバーボンの主原料として知られます。

他の穀物に比べて、甘く香ばしい風味をもたらすのが特徴です。

ライ麦

ライウイスキーの主原料であり、スパイシーで少しビター、そしてフルーティーな香味を生み出します。

小麦

グレーンウイスキーの原料として使われることが多く、滑らかで軽快、優しい口当たりを与える役割を果たします。

製造工程がもたらす味わいの違い

穀物からウイスキーが生まれるまでには、いくつもの重要な工程があります。

まず、砕いた穀物をお湯と混ぜて、穀物のでんぷんを糖に変える「糖化」を行います。

この糖分を含んだ液体に酵母を加えてアルコール発酵させると、「もろみ」と呼ばれるビールに似た醸造酒が完成します。

この「もろみ」を加熱してアルコール分を抽出・濃縮する工程が「蒸溜」です。蒸溜の方法は、大きく分けて2種類あります。

単式蒸溜

「ポットスチル」と呼ばれる銅製の蒸溜器を使い、2回または3回に分けて蒸溜する方法です。

原料の風味が残りやすく、重厚で個性豊かな味わいのスピリッツが生まれます。

モルトウイスキーの製造に用いられます。

連続式蒸溜

カフェスチルなどの大型で複雑な蒸溜塔を使い、連続的に蒸溜を繰り返す方法です。

アルコール度数が高く、クリアで雑味の少ない、軽やかな味わいのスピリッツが生まれます。

主にグレーンウイスキーの製造に用いられます。

熟成がウイスキーを完成させる

蒸溜を終えたばかりのスピリッツは「ニューポット」や「ホワイトドッグ」と呼ばれ、無色透明でアルコール度数が高く、味わいも粗削りです。

この液体がウイスキーとして完成するためには、木製の樽で長い年月をかけて熟成させる工程が不可欠となります。

オーク材で作られた樽の中で眠る間に、スピリッツは樽材を通してゆっくりと呼吸をします。

これにより、まずアルコールの刺激的な角が取れて口当たりが丸くなります。

次に、樽材からポリフェノールなどの成分が溶け出し、無色透明だった液体は美しい琥珀色に色づき、バニラやカラメルのような甘く芳醇な香味が与えられます。

このように、ウイスキーは原料の選定から始まり、糖化、発酵、蒸溜、そして樽での長い熟成という、自然の力と人間の知恵が織りなす複雑な工程を経て、その奥深い一杯が完成するのです。

サントリー角はいつから販売された?

ウイスキーガイド イメージ

サントリー角瓶が市場に登場したのは、1937年(昭和12年)10月8日です。

この一本のウイスキーの誕生は、単なる新製品の発売というだけでなく、日本の洋酒文化における画期的な出来事でした。

その背景には、サントリーの創業者である鳥井信治郎の不屈の挑戦と、日本人のためのウイスキーを造るという強い信念の物語があります。

日本初の本格ウイスキー「白札」の挑戦

角瓶の誕生を語る上で欠かせないのが、1929年(昭和4年)に発売された日本初の本格国産ウイスキー「サントリーウヰスキー白札」(現在のサントリーホワイト)の存在です。

鳥井信治郎は「日本人の手で、世界に誇れるウイスキーを造る」という壮大な夢を抱き、多額の私財を投じて山崎蒸溜所を設立。

本場スコットランドの製法に忠実に、本格的なウイスキー造りに乗り出しました。

しかし、満を持して発売した白札は、市場の厳しい評価に直面します。

当時のスコッチウイスキー特有のスモーキーな香りや個性が、まだ洋酒に馴染みの薄かった日本人の繊細な味覚には、すぐには受け入れられなかったのです。

社内からもウイスキー事業からの撤退を勧める声が上がるほどの苦境でしたが、鳥井信治郎は決して諦めませんでした。

日本人のための味わいの完成

この白札での経験から、鳥井信治郎は「模倣ではなく、創造でなければならない」という重要な教訓を得ます。

それは、ただ本場の味を再現するのではなく、「日本の風土と、日本人の繊細な味覚に合った、日本の食文化に寄り添うウイスキー」をゼロから創り上げることの必要性でした。

そこから、鳥井自身がチーフブレンダーとして山崎蒸溜所に籠り、無数の原酒のブレンドを繰り返す日々が始まります。

目指したのは、日本人が求める甘く華やかな香りと、厚みがありながらも決して重すぎない、まろやかなコクでした。

そして8年もの試行錯誤の末に、ついに理想の味わいを持つブレンドを完成させます。

こうして生み出されたのが、後に「角瓶」として愛されることになる「サントリーウイスキー」です。

この味わいは発売と同時に市場から絶大な支持を受け、見事に大成功を収めました。

角瓶の成功は、サントリーの経営を軌道に乗せただけでなく、「ジャパニーズウイスキー」という新たなカテゴリーの確固たる礎を築く、歴史的な一歩となったのです。

サントリー ウイスキー 角瓶 40度 2700ml(2.7L)

角瓶の主原料とサントリーの製造場所

ウイスキーガイド イメージ

サントリー角瓶は、単一の蒸溜所で造られる単一種類のウイスキーではなく、サントリーが誇る複数の蒸溜所で造られた、個性豊かな原酒を絶妙に掛け合わせて造られる「ブレンデッドウイスキー」です。

このブレンドの妙こそが、角瓶の奥深い味わいの秘密と言えます。

その味わいの骨格を形成している主原料は、力強く個性的な「モルトウイスキー」と、穏やかで優しい「グレーンウイスキー」の二つです。

モルトウイスキーがブレンドの「骨格」となり、味わいの核となる複雑な香味を与えるのに対し、グレーンウイスキーは全体の調和を図り、シルクのような滑らかな口当たりを与える「土台」の役割を果たします。

この二つのウイスキーが互いの長所を引き立て合うことで、角瓶ならではのバランスの取れた味わいが生まれるのです。

モルトウイスキーの製造場所

角瓶の華やかで厚みのある味わい、そして複雑な余韻を形作るモルト原酒は、サントリーが世界に誇る日本の二つの個性的な蒸溜所で、日々丁寧に造られています。

山崎蒸溜所(大阪府)

サントリーシングルモルトウイスキー 山崎12年 43度 箱付 700ml

1923年に鳥井信治郎が設立した、日本初の本格ウイスキー蒸溜所です。

日本のウイスキーの「ふるさと」とも言えるこの場所の最大の特徴は、その圧倒的な原酒の「造り分け」技術にあります。

木桶とステンレスの発酵槽、大小様々な形状を持つ複数のポットスチル(蒸溜器)、そしてバーボン樽やシェリー樽、日本原産のミズナラ樽といった多種多様な貯蔵樽を使い分けることで、世界でも類を見ないほど多彩な個性を持つモルト原酒を生み出しています。

角瓶の特徴である甘く華やかな香味は、この山崎蒸溜所で育まれたバーボン樽原酒が大きく貢献しているとされます。

白州蒸溜所(山梨県)

サントリー シングルモルトウイスキー 白州 12年 43度 箱付 700ml

南アルプス甲斐駒ヶ岳の麓、豊かな森の中に佇む「森の蒸溜所」です。

世界でも珍しい高地に位置し、南アルプスの花崗岩に磨かれた清冽な軟水を使用してウイスキーを仕込んでいます。

ここで造られるモルト原酒は、森の若葉を思わせる爽やかな香りと、軽快でキレの良い味わいが特徴です。

角瓶のブレンドにおいては、この白州の原酒が、味わいに一層の奥行きと、すっきりとした後味を加える重要な役割を担っていると考えられます。

グレーンウイスキーの製造場所

ブレンド全体を優しくまとめ上げ、角瓶の代名詞とも言える滑らかで飲みやすい口当たりを実現しているのが、高品質なグレーンウイスキーです。

この重要な役割を担う原酒は、主に愛知県にある知多蒸溜所で造られています。

知多蒸溜所(愛知県)

サントリー 知多ウイスキー 43度 箱付 700ml

サントリーのグレーンウイスキー生産を専門に行う、世界でも有数の規模を誇る蒸溜所です。

連続式蒸溜機を用いて、トウモロコシを主原料としたグレーンウイスキーを製造しています。

知多蒸溜所の特筆すべき点は、蒸溜技術を駆使してクリーン、ミディアム、ヘビーといった多彩なタイプのグレーン原酒を造り分けている点です。

ここで生み出される、ほのかな甘みを持つクリーンで軽やかなグレーンウイスキーが、個性豊かなモルトウイスキーたちの個性を優しく包み込み、角瓶のバランスの取れた味わいを下支えしています。

これらの個性豊かな蒸溜所で、自然の恵みと人の手によって育まれた原酒たちを、サントリーのブレンダーが長年の経験と卓越した技術を駆使してブレンドします。

何十種類、時には百種類以上もの原酒の声を聴き、それぞれの個性が最も輝く配合を見つけ出すことで、あの時代を超えて愛される、絶妙なバランスを持つ角瓶の味わいが完成するのです。

特徴的なサントリー角瓶のデザイン

ウイスキーガイド イメージ

サントリー角瓶が80年以上にわたり日本のウイスキーの象徴であり続ける理由の一つは、その卓越したボトルデザインにあります。

このデザインは1937年の発売当初からその基本思想を一切変えておらず、ラベルを剥がしても「角瓶だ」とわかるほど、消費者の記憶に深く刻み込まれています。

これは単なる容器ではなく、ブランドの哲学と美学を体現した、強力なアイコンと言えるでしょう。

日本の伝統美と洋酒文化の融合

角瓶のデザインの着想源となったのは、日本の伝統的なガラス工芸品である「薩摩切子」です。

薩摩切子は、江戸時代末期に薩摩藩(現在の鹿児島県)で生まれたカットグラスで、その精緻な文様と鮮やかな色彩で知られます。

この日本の伝統美を、ウイスキーという西洋の文化と融合させるという発想自体が、画期的なものでした。

ボトル全体に施された亀の甲羅を模した「亀甲文様」は、このデザインの核です。

無数に刻まれた多面的なカットは、ボトルに注がれた光をプリズムのように複雑に反射させ、中にある琥珀色のウイスキーを、まるで宝石のようにキラキラと輝かせます。

これは、味覚だけでなく視覚にも訴えかける、計算された美しさです。

この亀甲模様には、二重の想いが込められていると言われています。

一つは、ウイスキーの故郷スコットランドの国花であるアザミの花。

そしてもう一つは、「鶴は千年、亀は万年」という言葉に代表される、長寿と繁栄の象徴である亀です。

ブランドの永続への願いと、本場への敬意が、この一つの文様に凝縮されています。

デザイナーの哲学と創業者の想い

この歴史的なデザインを具現化したのは、サントリーの前身である壽屋の初代チーフデザイナー、井上木它(いのうえ ぼくだ)氏です。

しかし、その根底には創業者・鳥井信治郎の「これからの日本のウイスキーは、日本人の感性に訴えかけるものでなければならない」という強い想いがありました。

鳥井は、単にスコッチウイスキーの模倣品を作ることを良しとせず、味わいもデザインも、すべてにおいて「日本人のための洋酒」を創造しようとしました。

井上氏はこの思想を見事に汲み取り、西洋的なガラス瓶に日本の伝統文様を刻むことで、和と洋が完璧に調和した唯一無二のボトルを生み出したのです。

出典:COMZINE by NTTコムウェア ニッポン・ロングセラー考

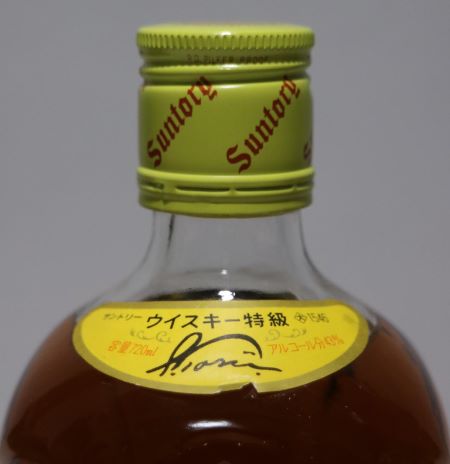

品質を物語るラベルのディテール

ボトル本体だけでなく、黄色いラベルもまた、角瓶のアイデンティティを構成する重要な要素です。

このラベルには、創業以来変わらないディテールがあります。

それは、創業者である鳥井信治郎のサインが記されていることです。

「S. Torii」と記されたこの署名は、単なる装飾ではありません。

創業者自らが、このウイスキーの品質に全責任を持つという、消費者に対する固い誓いの証です。

品質が保証されていなかった時代において、このサインは絶大な安心感と信頼の象徴でした。

この伝統は今も受け継がれ、角瓶が信頼できる品質であることを静かに物語っています。

サントリー ウイスキー 角瓶 40度 2700ml(2.7L)

角ハイの角はなぜ角なのですか?

ウイスキーガイド イメージ

今や居酒屋やバーの定番メニューとして、多くの人々に親しまれている「角ハイボール」。

多くの人が当たり前のように「角ハイ」と注文しますが、その「角」が何を指しているのか、そしてなぜそう呼ばれるのか、その由来を深く知る人は意外と少ないかもしれません。

もちろん、この「角」とは、サントリーウイスキー「角瓶」のことを指しています。

では、なぜこの製品が「角瓶」という愛称で呼ばれるようになったのでしょうか。

ラベルにない愛称「角瓶」の誕生

この謎を解く鍵は、角瓶のラベルにあります。

実は、1937年(昭和12年)の発売当初から現在(2025年8月時点)に至るまで、製品のラベルには「角瓶」という文字が一度も記載されたことはありません。

このウイスキーの正式名称は、あくまで「サントリーウイスキー」なのです。

それにも関わらず「角瓶」という名前が定着したのは、ひとえにその卓越したボトルデザインによるものでした。

前述の通り、薩摩切子をモチーフにした亀甲模様と、どっしりとした四角い瓶の形状は、当時の市場において他に類を見ない、非常に印象的なものでした。

洋酒がまだ珍しかった時代、人々が商品を識別する上で、その見た目は非常に重要な役割を果たしました。

酒店やバーのカウンターで、客が「あの四角い瓶のウイスキーを」と指名することから、いつしか自然発生的に「角瓶」や「角」という愛称が生まれ、人々の間に広まっていったのです。

これは、企業が意図して名付けたのではなく、消費者自身がその見た目の特徴から名付け親になった、非常に興味深い事例です。

消費者の声を採り入れたサントリーの戦略

この愛称が市場に広く浸透していることを、サントリー自身も早くから認識していました。

そして、その愛称を否定したり、正式名称の使用を強制したりするのではなく、むしろ積極的に受け入れるという柔軟な姿勢をとりました。

テレビCMやポスター、飲食店のメニューといった広告宣伝活動において、サントリーは「角瓶」や「角ハイボール」という名称を公式に使用し始めます。

これにより、愛称はさらに広く、そして強固に定着していきました。

現在では、「サントリー 角ハイボール」という商品が缶製品として販売されるなど、愛称はもはや正式名称と同等、あるいはそれ以上の存在感を放っています。

この事実は、角瓶のボトルデザインがいかに大衆の心を掴む力を持っていたかを物語る、感動的なエピソードです。

通常、企業は莫大な費用をかけてブランド名を浸透させようと努力しますが、角瓶の場合は製品そのものの持つデザインの力があまりに強かったために、消費者側からブランド名が生まれるという稀有な現象が起きました。

瓶の形状そのものがブランドの愛称となったこの例は、日本のプロダクトデザイン史においても特筆すべき成功事例と言えるでしょう。

人気の理由とサントリー角瓶の歴史

ウイスキーガイド イメージ

この章では、サントリー角瓶が80年以上にわたり愛され続ける理由を解説します。

時代と共に変化した人気の秘密から、気になる定価や旧ボトルの見分け方まで、多角的な情報を紹介します。

ポイント

- なぜサントリー角瓶は人気があるのか

- 角瓶はウイスキーではないという噂

- サントリー角瓶700mlの定価

- 旧ボトルの年代の見分け方を解説

- サントリー角ハイボール人気の秘密

- 総括:サントリー角瓶の歴史を探る旅

なぜサントリー角瓶は人気があるのか

ウイスキーガイド イメージ

サントリー ウイスキー 角瓶 40度 2700ml(2.7L)

サントリー角瓶が、ウイスキーブームの波や消費トレンドの激しい変化を乗り越え、80年以上にわたって日本のトップブランドとして君臨し続ける理由は、決して一つではありません。

それは、製品の持つ普遍的な魅力、安定した供給体制、そして時代を的確に捉えるマーケティングという、複数の要素が完璧に絡み合った結果と言えるでしょう。

日本の食文化に寄り添う「味わい」

角瓶の人気の根幹をなしているのは、その一貫した味わいの哲学です。

創業者の鳥井信治郎が目指した「日本人の繊細な味覚に合い、日本の食事と共に楽しめるウイスキー」というコンセプトは、発売から現在に至るまで頑なに守られています。

山崎蒸溜所のバーボン樽原酒由来のバニラや蜂蜜を思わせる甘く華やかな香りと、厚みがありながらも決して重すぎない、まろやかで豊かなコク。

そして、後味はドライですっきりとキレが良い。

この絶妙なバランスが、和食の繊細な出汁の風味を邪魔することなく、唐揚げや焼き鳥といった少し脂の乗った料理の味を一層引き立てます。

ストレートやロックでじっくり味わうのはもちろん、特にソーダで割るハイボールにすることで、その食中酒としての真価を最大限に発揮します。

角瓶は、日本の食卓に置かれることを前提として設計されたウイスキーなのです。

日常への浸透を支える「価格と入手のしやすさ」

どれだけ美味しくても、特別な日にしか飲めない高価なものでは、日常の定番にはなり得ません。

角瓶の強みは、その卓越した品質を、誰もが手に取りやすい価格で維持し続けている点にあります。

近年、ジャパニーズウイスキーの世界的な評価の高まりと共に、多くの銘柄が価格高騰や品薄の状態にありますが、角瓶は全国のスーパーマーケットやコンビニエンスストア、酒店で安定して購入することができます。

この「いつでも、どこでも手に入る」という安心感と、日常的な晩酌にも気兼ねなく楽しめるコストパフォーマンスの高さが、「日本の家庭の常備酒」としての不動の地位を築き上げました。

時代と共に進化する「マーケティング」

そして、角瓶が単なる「昔ながらのウイスキー」で終わらなかった最大の要因が、時代に合わせてその存在価値を再定義し続けた、巧みなマーケティング戦略です。

高度経済成長期の「憧れ」

戦後の復興から高度経済成長期にかけて、洋酒はまだ庶民にとって憧れの存在でした。

自宅の棚に角瓶が一本あることは、少し豊かな生活を手に入れたことの証であり、父親の権威の象徴でもありました。

ウイスキー低迷期の「信頼」

チューハイやビールに押されてウイスキー市場が低迷した時代も、角瓶はその変わらぬ品質で、長年のファンからの信頼を失いませんでした。

現代における「再発見」

2000年代後半、サントリーは「角ハイボール」という飲み方を大々的に提案します。

これは、若者や女性といった、それまでウイスキーに馴染みの薄かった層に「お洒落で、爽やかで、美味しい」という新しい価値を提示するものでした。

この戦略は見事に成功し、「お父さんの飲むお酒」というイメージを刷新。

角瓶を再び時代の主役へと押し上げ、ウイスキー市場全体を再活性化させる起爆剤となったのです。

このように、角瓶は中核となる味わいの哲学を守りつつも、時代ごとの人々のライフスタイルに寄り添い、常に新しい魅力や楽しみ方を提案し続けることで、世代を超えて愛される国民的ブランドとなったのです。

出典:dancyu 日本独自の味わいを追求したジャパニーズウイスキー"角瓶"が愛され続ける理由

角瓶はウイスキーではないという噂

ウイスキーガイド イメージ

時折、ウイスキー愛好家のコミュニティやインターネット上の掲示板などで、「サントリー角瓶は、厳密にはウイスキーではない」という趣旨の言説が見られ、ウイスキーを飲み始めたばかりの方を混乱させることがあります。

しかし、結論から申し上げますと、これは明確な誤解です。

サントリー角瓶は、日本の法律(酒税法)および国際的な定義に照らし合わせても、正真正銘の「ウイスキー」です。

法律上のウイスキーの定義

まず、日本の酒税法において「ウイスキー」がどのように定義されているかを確認することが重要です。

法律では、ウイスキーは以下のように定められています。

ポイント

- 発芽させた穀類及び水を原料として糖化させて、発酵させたアルコール含有物を蒸溜したもの

- 発芽させた穀類及び水によって穀類を糖化させて、発酵させたアルコール含有物を蒸溜したもの

非常に簡潔に言えば、「穀物を原料に発酵させ、蒸溜したお酒」がウイスキーの基本的な条件です。

サントリー角瓶は、大麦麦芽(モルト)やトウモロコシといった穀物を原料に、発酵、蒸溜という工程を経て造られているため、この法的な定義を完全に満たしています。

噂が生まれる背景と誤解

では、なぜこのような噂が生まれるのでしょうか。

その背景には、いくつかの要因が複合的に絡んでいると考えられます。

一つは、ウイスキーの多様性に対する理解不足です。

ウイスキーには世界中に様々な種類があり、それぞれに個性的な味わいがあります。

例えば、ピート(泥炭)を強く焚きしめたスモーキーなスコッチウイスキーや、樽由来の甘みが濃厚なバーボンウイスキーなどの味わいを「本物のウイスキー」の基準としてしまうと、角瓶のような甘く華やかで、穏やかでバランスの取れたタイプが異質に感じられ、「これは自分の知っているウイスキーとは違う」という個人的な感想が、誤った噂につながることがあります。

もう一つは、より専門的な「ジャパニーズウイスキー」の定義に関する過去の議論が影響している可能性があります。

2021年4月に日本洋酒酒造組合が「ジャパニーズウイスキー」の自主基準を施行するまで、日本には法的に厳格な産地定義がありませんでした。

そのため、一部の製品には海外から輸入した原酒が使われている場合があり、これがウイスキーファンの間で長らく議論の的となっていました。

しかし、サントリーは角瓶に関して、そのブレンドに使用しているのは自社が国内で運営する山崎・白州・知多蒸溜所で製造した原酒のみであることを明言しています。

つまり、角瓶は新しい自主基準の精神にも合致した、正真正銘のジャパニーズウイスキーなのです。

したがって、「角瓶はウイスキーではない」という噂は、個人の味覚の好みや、過去の業界全体の課題を不正確に当てはめたことによる誤解に基づいたものです。

消費者は、角瓶が法的に、そして製法的に間違いなく本物のウイスキーであることを安心して楽しむことができます。

サントリー ウイスキー 角瓶 40度 2700ml(2.7L)

サントリー角瓶700mlの定価

ウイスキーガイド イメージ

サントリー角瓶は、長年にわたり多くの人々に愛される国民的ウイスキーとして、その品質だけでなく、手に取りやすい価格設定も大きな魅力となっています。

この価格の基準となるのが、サントリーが設定しているメーカー希望小売価格です。

2025年8月28日時点の現行情報として、サントリー角瓶 700ml瓶のメーカー希望小売価格は1,910円(税抜)とされています。

これは、角瓶が日常的に楽しめる「デイリーウイスキー」という位置づけであることを示しています。

出典:サントリー公式サイト 製品情報 サントリーウイスキー角瓶

ただし、注意が必要なのは、この価格はあくまでメーカーが「このくらいの価格で販売してほしい」と考える参考価格であり、法的な拘束力はないという点です。

実際の販売価格(実売価格)は、各小売店の経営方針や販売戦略によって異なります。

実売価格が変動する主な理由

私たちが実際に店舗で目にする価格が、メーカー希望小売価格と異なるのには、以下のような理由があります。

販売チャネルの違い

ポイント

- スーパーマーケットやディスカウントストアでは、集客のための特売品(ロスリーダー)として、希望小売価格よりも大幅に安く販売されることがあります。

- コンビニエンスストアでは、24時間営業という利便性が価格に反映され、希望小売価格に近いか、若干高めに設定されているのが一般的です。

- 酒類専門店や百貨店では、定価販売を基本としつつも、独自のポイントサービスなどを提供している場合があります。

- オンラインストアでは、店舗を持たない分コストを抑え、安価に販売されることがありますが、送料を含めた総額で比較検討することが大切です。

希望小売価格が改定される背景

メーカー希望小売価格そのものも、社会経済の状況によって将来的に改定される可能性があります。

その主な要因としては、以下が挙げられます。

酒税法の改正

ウイスキーの価格には酒税が含まれており、この税率が変更されると、価格に直接的な影響を及ぼします。

原材料価格の高騰

主原料である大麦やトウモロコシといった穀物の国際相場、そしてウイスキーの熟成に不可欠なオーク樽の木材価格が世界的に高騰しており、これらが製造コストを押し上げる要因となります。

物流・エネルギーコストの上昇

原料の輸送費や、蒸溜所を稼働させるための電気・ガス料金などのエネルギーコストが上昇すると、それも製品価格に反映されざるを得ません。

このように、一杯の角瓶の価格には、様々な経済的背景が関わっています。

サントリーは企業努力によって安定供給と価格維持に努めていますが、外部環境の変化によっては価格改定が行われることもあり得ます。

そのため、最新の正確な価格を知るためには、購入を検討している店舗で直接確認するのが最も確実な方法です。

この品質のウイスキーが比較的手頃な価格で楽しめる点は、角瓶が持つ大きな魅力の一つであることに変わりはありません。

サントリーウイスキー 角瓶 700ml【ブレンデッド】

旧ボトルの年代の見分け方を解説

ウイスキーガイド イメージ

80年以上の長い歴史を持つサントリー角瓶には、時代ごとにスペックやデザインが異なるいくつかの「旧ボトル(オールドボトル)」が存在します。

これらは単に古いだけでなく、その時代の味わいを今に伝える「液体の歴史遺産」とも言え、ウイスキー愛好家やコレクターの間で高い人気を誇ります。

ボトルの製造年をピンポイントで特定することは困難ですが、ラベルやボトルに記された情報から、おおよその製造年代を推測することが可能です。

特に重要な年代の見分け方として、酒税法に基づいた「特級」表示の有無が挙げられます。

「特級」表示とは:昭和の憧れの証

出典元:木政商店

1953年(昭和28年)から1989年(平成元年)3月まで、日本の酒税法には「級別制度」というものが存在しました。

これは、ウイスキーに含まれるモルト原酒の混和率に応じて、税率の高い順に「特級」「一級」「二級」の3つに分類する制度です。

モルト原酒の比率が高く、品質の良いウイスキーほど高い酒税が課されたため、「特級」ウイスキーは高価な高級品でした。

当時、サントリー角瓶は上位グレードの製品であったため、ラベルの目立つ位置に誇らしげに「ウイスキー特級」と表示されていました。

昭和の時代、家庭の飾り棚にこの特級表示の角瓶が置かれていることは、一つのステータスであり、多くの人々にとって憧れの象徴だったのです。

この級別制度は1989年4月1日に廃止されました。

したがって、ラベルに「ウイスキー特級」の表示があるボトルは、それ以前に製造・販売されたものであると明確に判断することができます。

また、この時代の角瓶は、アルコール度数が現行品の40%より高い43%であったことも大きな特徴です。

その他の見分け方

「特級」表示以外にも、ラベルやボトルの細かな違いから、さらに年代を絞り込むヒントを得ることが可能です。

社名表記の変遷

サントリーの社名が「株式会社壽屋(ことぶきや)」から現在の「サントリー株式会社」に正式に変更されたのは1963年です。

そのため、もしラベルの社名が「壽屋」であれば、それ以前に製造された極めて初期のボトルであると断定できます。

創業者のサインの位置

品質保証の証である創業者・鳥井信治郎のサイン「S. Torii」の位置も年代によって異なります。

古いボトルでは首の部分(肩ラベル)に記されていることが多い一方、比較的新しい年代のボトルでは正面のメインラベルにデザインされています。

バーコードの有無

商品にバーコード(JANコード)が広く普及し始めたのは1980年代からです。

そのため、ボトルや箱にバーコードの印字がなければ、1980年代前半以前の製品である可能性が非常に高いと言えます。

これらの情報をまとめたものが以下の表です。

| 年代(目安) | 主な特徴 | 備考 |

|---|---|---|

| 1937年~1963年 | 社名が「株式会社壽屋」表記。シンボルの「向獅子マーク」が描かれている。 | 現存するものは極めて希少。復刻版でデザインを確認できる。 |

| 1963年~1989年 | ラベル上部に「ウイスキー特級」の表示がある。アルコール度数は43%。 | 「オールドボトル」として最も流通しており、味わいの違いを楽しめる。 |

| 1989年~2000年代 | 「特級」表示がなくなる。アルコール度数は43%から40%へ移行する過渡期。 | 特級廃止直後の43%ボトルは、現行品に近いデザインで度数が高い。 |

| 2000年代~現在 | アルコール度数は40%。ラベルデザインに細かなマイナーチェンジが加えられている。 | 現在流通しているおなじみのデザイン。 |

オールドボトルの味わいと注意点

これらの旧ボトルは、現行品とはブレンドされている原酒の種類や比率、酒齢が異なるため、味わいにも違いがあるとされています。

特に特級時代のボトルは、より濃厚で複雑な香味を感じられるという評価が多く聞かれます。

ただし、古いボトルを楽しむ際には注意も必要です。

コルク栓が劣化して開栓時に砕けてしまうことや、長年の保存状態によっては風味が損なわれている可能性もあります。

古いボトルを見つけた際は、これらのポイントを参考に年代を推測し、歴史に想いを馳せながら味わってみるのも一興です。

サントリー ウイスキー 角瓶 40度 2700ml(2.7L)

サントリー角ハイボール人気の秘密

ウイスキーガイド イメージ

2000年代後半、日本のウイスキー市場は長い低迷期にありました。

「おじさんの飲み物」「古臭い」といったイメージが定着し、若者層はチューハイやビールへと流れていました。

この市場の縮小という逆風を、追い風へと劇的に転換させたのが、サントリーが仕掛けた一大ムーブメント、「角ハイボール」キャンペーンです。

この歴史的な成功は、単なる広告のヒットではなく、緻密に計算された複数の戦略が完璧に連動した結果でした。

「最高の角ハイボール」体験の標準化

サントリーがまず着手したのは、ブームの土台となる「味の品質向上」でした。当時の飲食店で提供されるハイボールは、作り手によって品質に大きなばらつきがあり、「薄くて物足りない」という印象を持たれることも少なくありませんでした。

そこでサントリーは、誰がどこで飲んでも「最高に美味しい一杯」を提供できる環境づくりに乗り出します。

飲食店と強力なタッグを組み、美味しい角ハイボールの作り方を「黄金比」として徹底的に指導。

具体的には、ジョッキに山盛りの氷を入れること、高品質で強炭酸のソーダを開発・提供すること、そしてウイスキーとソーダを1:4の比率で注ぐことなどを徹底しました。

さらに、高圧炭酸ガスを注入できる専用サーバーを開発・普及させることで、お店でしか味わえないプロの品質を標準化。

これにより、消費者は「角ハイボールを頼めば、必ず美味しいものが飲める」という絶大な信頼感を抱くようになり、リピートオーダーへと繋がっていったのです。

新しいウイスキー文化を創造した広告戦略

最高の「製品体験」という土台の上に、サントリーは「文化」を創造するための魅力的な広告展開を行いました。

その象徴となったのが、女優の小雪さんを起用したテレビCMです。

このCMが画期的だったのは、製品のスペックを語るのではなく、ウイスキーを楽しむ「豊かな時間」や「心地よい空間」を描き出した点にあります。

落ち着いたバーのカウンターで、小雪さんが美味しそうにハイボールを飲む姿は、ウイスキーに馴染みのなかった若者や女性層に「お洒落で、格好いい」「自分もあんな時間を過ごしてみたい」という憧れを抱かせました。

そして、その世界観を決定づけたのが、CMソング「ウイスキーが、お好きでしょ」です。

一度聴いたら忘れられないメロディーと歌詞は、CMの映像と相まって、角ハイボールに洗練された大人のイメージを付与。このCMシリーズは社会現象となり、ウイスキーのイメージを「おじさんの飲み物」から「世代を問わず楽しめる、クールな飲み物」へと刷新することに成功しました。

「家飲み」需要を捉えた缶製品の展開

飲食店で火が付いたブームを、日本の隅々まで浸透させる決定打となったのが、家庭用市場への展開です。

サントリーは、お店で飲むあの本格的な味わいを家庭でも手軽に楽しめる「角ハイボール缶」を発売しました。

これは、当時広がりつつあった「家飲み」というライフスタイルの変化を的確に捉えた一手でした。

缶製品の開発にあたっては、炭酸のガス圧やレモンピールスピリッツの配合など、お店の味を忠実に再現するための技術が注ぎ込まれました。

これにより、消費者はバーや居酒屋だけでなく、自宅のリビングでも気軽に、そして本格的な角ハイボールを楽しめるようになり、ブームは一気に加速。さらに「濃いめ」といったバリエーションも展開することで、多様なニーズに応え、ファン層をさらに拡大していきました。

これらの「品質の標準化」「文化の創造」「家庭への浸透」という戦略が三位一体となったことで、角ハイボールは単なる飲み方の一つではなく、日本の食文化に根差した一つのスタイルとして定着し、長らく低迷していたウイスキー市場全体の奇跡的な再活性化へと繋がったのです。

出典:サントリー公式サイト ハイボール復活! ウイスキー市場革命の舞台裏

サントリー ウイスキー 角瓶 40度 2700ml(2.7L)

総括:サントリー角瓶の歴史を探る旅

記事のポイント まとめです

- サントリー角瓶は1937年10月8日に誕生した

- 創業者の鳥井信治郎が日本人の味覚に合わせて開発した

- 日本初の本格ウイスキー「白札」の経験を活かして生まれた

- ボトルの亀甲模様は薩摩切子がモチーフである

- 正式名称は「サントリーウイスキー」で「角瓶」は愛称

- 愛称が定着したのは特徴的な角ばったデザインに由来する

- 主原料は山崎や白州のモルト原酒と知多のグレーン原酒

- 時代に合わせてブレンドやアルコール度数の調整が行われてきた

- 長く人気を保つ理由は味わい、価格、マーケティングの三要素

- 「ウイスキーではない」という噂は明確な誤りである

- 1989年までは酒税法の「特級」ウイスキーとして販売されていた

- 旧ボトルの年代は「特級」表示の有無で見分けるのが基本

- 2007年頃からの「角ハイボール」戦略で市場を再活性化させた

- 飲食店での提供品質向上と家庭用缶の発売が成功の鍵

- 80年以上にわたり日本のウイスキー文化を牽引してきた存在である

【参考情報一覧】

- サントリー公式サイト: https://www.suntory.co.jp/

- サントリー公式サイト サントリーの歴史: https://www.suntory.co.jp/company/history/

- サントリー公式サイト 山崎蒸溜所: https://www.suntory.co.jp/factory/yamazaki/

- サントリー公式サイト 白州蒸溜所: https://www.suntory.co.jp/factory/hakushu/

- サントリーお客様センター: https://www.suntory.co.jp/customer/

- dancyu: https://dancyu.jp/

- COMZINE by NTTコムウェア: https://www.nttcom.co.jp/comzine/

- Wikipedia サントリー角瓶: https://ja.wikipedia.org/wiki/サントリー角瓶

- 特許庁: https://www.jpo.go.jp/

- 日本洋酒酒造組合: https://www.yoshu.or.jp/

/関連記事 自宅の整理中や譲り受けた品の中に、見慣れない「サントリーリザーブ」のボトルを見つけたことはありませんか。 そもそもウイスキーって何だろうという基本的な疑問から、この現行サントリーリザーブ ... 続きを見る 「サントリー リザーブ 白州」と検索して、この記事にたどり着いたあなたへ。 昨今のジャパニーズウイスキーブームの中、特に人気の高い「白州」は入手が難しく、その清々しい魅力の ... 続きを見る サントリーという信頼のブランドから登場した、鮮やかな青いラベルが目を引くワールドウイスキー「碧 Ao」。 その革新的なコンセプトに期待を寄せて手に取った方、あるいはこれから購入しようかと ... 続きを見る インターネットの検索窓に「サントリー レッド」と入力すると、候補として「まずい」という少し気になる言葉が目に飛び込んでくることがあります。 スーパーマーケットの棚でその親しみやすい赤いラ ... 続きを見る 検索窓に「サントリー ホワイト」と打ち込むと、真っ先に「まずい」という言葉が目に飛び込んでくる。 これからウイスキーを楽しみたいと考えている方、あるいは日々の晩酌の選択肢として検討してい ... 続きを見る そもそもサントリーオールドとはどのような歴史を持つウイスキーなのか、そしてなぜ一部で「ウイスキーじゃない」とまで言われる理由が存在するのか、多くの方がその背景に深い疑問を感じています。 ... 続きを見る 「サントリーオールドはまずい」という、少し辛辣なキーワードで検索されたあなたは、購入を迷っていたり、あるいは過去に飲んでみてしっくりこなかった経験をお持ちなのかもしれません。 このウイス ... 続きを見る

関連記事サントリーリザーブ旧ボトルの年代特定と価値を解説

関連記事サントリーリザーブと白州の関係は?味や評価を徹底比較

関連記事サントリー碧がまずいと言われる理由と美味しい飲み方を徹底解剖

関連記事サントリーレッドはまずい?噂の真相と美味しい飲み方を解説

関連記事サントリーホワイトはまずい?噂の真相と今の評価、飲み方まで解説

関連記事サントリーオールド混ぜ物の噂は本当?歴史と今を徹底解説

関連記事「サントリーオールドまずい」は誤解?味の真相と歴史を解説