自宅の整理中や譲り受けた品の中に、見慣れない「サントリーリザーブ」のボトルを見つけたことはありませんか。

そもそもウイスキーって何だろうという基本的な疑問から、この現行サントリーリザーブはどんな味ですかという素朴な好奇心まで、様々な思いが巡るかもしれません。

そして、そのボトルがもし古いものなら、「ではサントリーリザーブの古酒の味は?」という、さらに深い興味が湧いてきます。

中には、幻の12年の定価はいくらですかと気になる希少品や、記念ボトル70周年の味も格別なのだろうかと想像を掻き立てられる一本も存在するのです。

しかし、一番の謎は「年代を見分ける方法はありますか?」という点ではないでしょうか。

実は、年代の見分け方は歴代ラベルにあり、年代別のラベルから特徴を探ることで、そのボトルがいつの時代のものかを知ることができます。

特に特徴的なサントリーリザーブ80年代のボトルや、流通量が多かった90年代のボトルなど、それぞれの時代に物語があります。

最終的に、気になる旧ボトルの買取価格はどの程度なのか、その価値についても知りたくなるはずです。

この記事では、そんなあなたの全ての疑問に答えます。

この記事でわかること

記事のポイント

- サントリーリザーブの歴代ボトルの特徴

- ラベルやキャップによる正確な年代の見分け方

- 年代ごとの味わいの違いや希少なボトルの情報

- 現在の市場における買取価格の目安

発見!サントリーリザーブ旧ボトルの魅力

ウイスキーガイド イメージ

この章では、サントリーリザーブの基本的な情報から、現行品と旧ボトルの味わいの違いまでを解説します。

ウイスキーの基礎知識をはじめ、希少な限定ボトルの味や特徴を知りたい方は、ぜひ参考にしてください。

ポイント

- そもそもウイスキーって何?

- 現行サントリーリザーブはどんな味ですか?

- ではサントリーリザーブの古酒の味は?

- 幻の12年の定価はいくらですか?

- 記念ボトル70周年の味も格別?

そもそもウイスキーって何?

ウイスキーガイド イメージ

ウイスキーというお酒について、基本的な知識から解説します。

ウイスキーは、主に大麦やライ麦、トウモ ロコシといった穀物を原料として造られる蒸溜酒の一種です。

どの穀物を使うかによって味わいの土台が変わり、例えば大麦麦芽(モルト)は豊かで香ばしい風味を、トウモロコシはまろやかな甘みを生み出します。

製造工程は、まずこれらの原料から麦汁(ばくじゅう)と呼ばれる甘い液体を造り、酵母を加えてアルコール発酵させます。

この時点では、数日かけてアルコール度数7~9%ほどの、ビールによく似た「もろみ」という醸造酒が出来上がります。

次に、この醸造酒をポットスチルと呼ばれる銅製の蒸溜器で通常2回(場合によっては3回)蒸溜し、アルコール度数を一気に高めて無色透明の原酒(ニューポット)を造り上げます。

そして、ウイスキーの個性を決定づける最も大切な工程が「熟成」です。

これを木製の樽に詰め、貯蔵庫で長い年月をかけて寝かせることで、樽の成分が原酒に溶け出し、液体が美しい琥珀色に染まっていきます。

また、荒々しかったニューポットの味わいが、驚くほどまろやかになり、バニラやフルーツ、スパイスといった複雑で豊かな香りが生まれるのです。

このように、ウイスキーは「時間」が育てるお酒とも考えられます。

産地や原料、そして熟成に使う樽の種類(例えば、バーボンを寝かせた樽やシェリー酒を寝かせた樽など)や熟成年数によって、その味わいは千差万別に変化します。

そのため、スコッチウイスキー、アイリッシュウイスキー、アメリカンウイスキー、カナディアンウイスキー、そしてジャパニーズウイスキーという「世界5大ウイスキー」をはじめ、多種多様な銘柄が存在するのです。

この基本を理解することが、サントリーリザーブの旧ボトルが持つ歴史的価値や、時代による味わいの違いを深く知るための重要な第一歩となります。

現行サントリーリザーブはどんな味ですか?

ウイスキーガイド イメージ

現在、一般的に販売されている「サントリースペシャルリザーブ」の味わいについて、詳しく解説します。

このウイスキーが持つ現代的な個性を正確に理解することは、後ほど紹介する歴代の旧ボトルが持つ、全く異なる魅力や味わいの違いを知る上で非常に大切な基準点になります。

現行のリザーブのブレンドの核、つまりキーモルトとなっているのは、山梨県にある白州蒸溜所で育まれたモルト原酒です。

白州蒸溜所は、南アルプスの豊かな自然に囲まれた場所にあり、その冷涼で湿潤な気候と清らかな水から生まれる原酒は、「森の若葉」やミントを思わせる爽やかな香りが特徴として挙げられます。

また、この爽やかなモルト原酒の味わいを下支えしているのが、愛知県の知多蒸溜所で造られるクリーンで軽やかな味わいのグレーンウイスキーです。

これらが調和することで、リザーブの持つ洗練されたバランスが生まれています。

そのため、現在のリザーブをグラスに注ぐと、まず青りんごや洋梨、そしてほのかに白い花を思わせる、フレッシュで華やかな香りが立ち上ります。

口に含むと、アメリカンホワイトオーク樽での熟成に由来するバニラのような心地よい甘さが滑らかに広がり、かすかな酸味が全体の印象を引き締めてくれます。

口当たりは非常にスムーズで、雑味のないクリーンで洗練された味わいです。

後味は甘さがすっきりとキレていき、爽やかな余韻が心地よく続きます。

サントリー スペシャルリザーブ 40度 700ml

言ってしまえば、現在のリザーブは、爽やかさと飲みやすさを追求した、非常にバランスの良い現代的なブレンデッドウイスキーと言えるでしょう。

そのクリーンな味わいは、ストレートやロックはもちろん、特にソーダで割るハイボールとの相性が抜群です。

炭酸が加わることで、リザーブの持つフルーティーな香りが一層引き立ち、食事との組み合わせも楽しめます。

この味わいを基準として覚えておくことで、この後解説する旧ボトルの持つ、濃厚で熟成感あふれる個性との比較をより一層楽しむことができるはずです。

ではサントリーリザーブの古酒の味は?

ウイスキーガイド イメージ

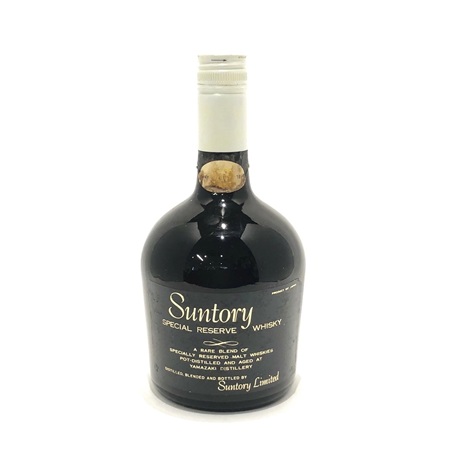

サントリーリザーブの古酒、特に1970年代に流通していた「特級」表示のあるボトルは、現行品とは全く異なる味わいのプロファイルを持っています。

ただ単に古いというだけでなく、その設計思想からして別物と言えるでしょう。

その理由は、ブレンドの核となるキーモルト(中核をなすモルト原酒)の違いにあります。

前述の通り、現行品が白州蒸溜所の爽やかな原酒を主体としているのに対し、1970年代のリザーブは、サントリー初の蒸溜所である山崎蒸溜所のモルト原酒を中心にブレンドされていました。

日本のウイスキーの故郷とも言える山崎は、温暖で湿潤な気候と名水百選にも選ばれる水に恵まれ、重厚で複雑な味わいの原酒を生み出します。

特に、サントリーが得意とするシェリー樽で熟成させた山崎モルトは、濃厚な甘さと豊かな果実香が特徴です。

このため、70年代の旧ボトルをグラスに注ぐと、まず現行品よりも明らかに深い、赤みがかった琥珀色に気づくはずです。

香りを確かめると、レーズンや干し柿のような凝縮されたドライフルーツの甘い香りに加え、少しビターなチョコレート、そして古びた木材や革製品を思わせる、熟成したウイスキー特有の香りが複雑に絡み合います。

口当たりは非常にまろやかで、角が取れたアルコールの刺激とともに、黒糖やカラメルのようなリッチで重厚な甘みが舌の上に広がります。

現行品の爽やかさとは対照的に、濃厚で甘美、そしてスパイシーな余韻が長く続くのが古酒の大きな魅力です。

サントリー スペシャルリザーブウィスキー 750ml 43%

また、こうした古酒には「オールドボトル香」と呼ばれる、長期間瓶の中で熟成(瓶熟)することで生まれる独特のニュアンスが加わっている場合があります。

これは時に「ひね香」とも表現され、金属的なミネラル感や少し埃っぽい古書のような香りが感じられることもあり、古酒愛好家にとってはたまらない魅力の一つとなっています。

ただし、注意点もあります。

ウイスキーは瓶の中で劇的に熟成するわけではありませんが、保存状態が悪ければ品質は確実に劣化します。

例えば、日光に当たり続けたり、高温の場所に置かれたりしたボトルは、酸化が進んで本来の風味が失われている可能性も否定できません。

そのため、古酒の味わいは、そのボトルが辿ってきた歴史そのものであり、一本一本が異なる個性を持っていると言えます。

もし古酒を手にする機会があれば、現行品との飲み比べを試すことで、日本のウイスキーが歩んできた歴史の一端を感じ取ることができるでしょう。

幻の12年の定価はいくらですか?

ウイスキーガイド イメージ

サントリーリザーブのラインナップには、過去に「12年」という最低熟成年数を保証したボトルが、ごく短期間だけ販売されていました。

これは現在では生産されておらず、その希少性からコレクターズアイテムとして「幻のリザーブ」とも呼ばれています。

サントリー スペシャルリザーブ 12年 ニッカ ブレンドオブニッカ モルトベース 700ml ウイスキー セット

この「サントリースペシャルリザーブ12年」は、主に2006年から2008年頃にかけて流通していました。

当時の定価は、700mlボトルで2,500円から3,000円程度だったと考えられます。

2000年代中頃は、現在のジャパニーズウイスキーブームが本格化する直前の時期であり、比較的良質な長期熟成原酒を安定して供給できた最後の時代だったのかもしれません。

もちろん、これはあくまで発売当時の価格です。

この12年熟成のリザーブは、通常のノンエイジ品と比較して、より深く複雑な味わいを持っています。

12年という熟成期間がもたらす円熟味と、ブレンド技術の高さが感じられる一本です。

具体的には、白州モルト由来の爽やかなフルーツ香に加えて、より長期の樽熟成を経たことによる熟した果実の甘み、バニラやハチミツのような豊かな香り、そして心地よい樽の香ばしさが調和しています。

味わいは非常に滑らかで、長い余韻を楽しめるのが大きな特徴でした。

現在、このボトルを通常の酒店で見かけることはまずありません。

入手するにはオンラインオークションや古酒を専門に扱う店舗などを利用する必要があります。

市場での取引価格は、ボトルの保存状態や化粧箱の有無にも大きく左右されますが、数千円から1万円を超える価格で取引されることも珍しくありません。

ジャパニーズウイスキー全体の人気高騰に伴い、その価値は年々上昇傾向にあると言えるでしょう。

そのため、オンラインオークションなどで購入を検討する際には、いくつかの注意点があります。

特に、液面の低下やラベルの状態をよく確認することが大切です。

コルクの劣化などにより液面が大きく下がっているボトルは、中身が酸化して風味が損なわれている可能性があります。

また、ラベルが綺麗な状態であることは、そのボトルが適切な環境で保管されてきた可能性が高いことを示す一つの指標にもなります。

定価そのものよりも、ボトルのコンディションを見極め、現在の市場価値を理解した上で探すことが、この幻のボトルと出会うための鍵となります。

記念ボトル70周年の味も格別?

ウイスキーガイド イメージ

サントリーリザーブが誕生したきっかけは、サントリーの前身である壽屋の創業70周年を記念したことでした。

この1969年に発売された最初期のリザーブは、単なるウイスキーの一製品ではなく、会社の威信をかけた「記念碑」とも呼ぶべき特別な存在です。

当時、翌年に開催を控えた大阪万博を見据え、「世界に通用する国際品を」という気運が高まる中で、当時のマスターブレンダーであった佐治敬三氏が、その持てる技術の粋を集めて生み出しました。

このボトルの味わいは、後年のボトルと比較しても格別と言えます。

その理由は、ブレンドされている原酒の構成にあります。

当時稼働していたサントリーのモルト蒸溜所は、日本のウイスキーの聖地・山崎蒸溜所のみでした。

そのため、この70周年記念ボトルは、山崎蒸溜所に眠る貴重なモルト原酒、特にスパニッシュオーク製のシェリー樽で長期熟成された原酒を贅沢に使用して造られたと考えられています。

出典元:楽天市場

出典元:楽天市場

ボトルデザイン自体も、この最初期モデルならではの特徴を備えています。

ボトル背面には創業70周年を記念する「70」の文字が大きくエンボス加工(浮き彫り)されており、ラベルに記載された住所も本社が移転する前の「大阪市北区中之島二丁目」となっています。

これらは、このボトルが紛れもなく1969年から1971年頃までに製造された最初期のものであることを示す、動かぬ証拠です。

その味わいは、前述した70年代古酒の個性をさらに凝縮したような、非常に濃厚で甘やかなものです。

長期熟成シェリー樽原酒に由来する、レーズンや熟したイチジクのような濃密なドライフルーツの風味と、カカオ分の高いビターチョコレートや黒糖を思わせる複雑な甘みが幾重にも重なります。

口当たりは驚くほど滑らかで、長い年月だけが生み出すことのできる深いコクと、どこまでも続くかのような甘くスパイシーな余韻を楽しむことができるのです。

現在、このボトルを見つけることは極めて困難ですが、もし出会うことができれば、それはサントリーのウイスキー造りの歴史そのものを味わうに等しい、またとない体験となるでしょう。

ただし、50年以上前にボトリングされた品であるため、コルク栓が非常にもろくなっている可能性が高い点には注意が必要です。

開栓の際には細心の注意を払う必要がありますが、それを乗り越えた先には、特別な感動が待っているはずです。

サントリーリザーブ旧ボトルの年代特定ガイド

ウイスキーガイド イメージ

この章では、サントリーリザーブ旧ボトルの年代を見分ける具体的な方法を、写真や表を交えて解説します。

ラベルやキャップの特徴から製造年代を特定し、その市場価値を知りたい方はぜひ参考にしてください。

ポイント

- 年代を見分ける方法はありますか?

- 年代の見分け方は歴代ラベルにあり

- 年代別のラベルから特徴を探る

- 特徴的なサントリーリザーブ80年代

- 流通量が多かった90年代

- 気になる旧ボトルの買取価格

- まとめ:サントリーリザーブ旧ボトルの探し方

年代を見分ける方法はありますか?

ウイスキーガイド イメージ

はい、サントリーリザーブの旧ボトルがいつの時代に造られたものかを見分ける方法は、いくつか存在します。

専門的な知識がなくても、ボトルのいくつかのポイントを注意深く観察することで、おおよその製造年代を特定することが可能です。

これらの変化は、単なるデザインの変更だけでなく、会社の歴史や法律の改正、そしてマーケティング戦略の変遷を反映しており、その背景を知ることで年代特定の面白さは一層深まります。

最も重要な手がかりは、ボトルに貼られている「ラベル」です。

ここには情報が凝縮されています。

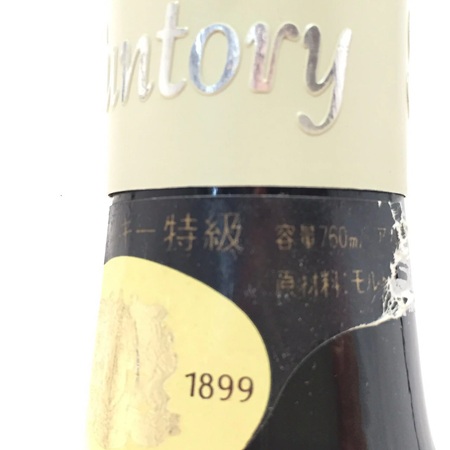

ラベルに記載されている文言、例えば製造者の住所(本社の移転に伴い変化しました)や、ウイスキーの「特級」という等級表示(1989年の酒税法改正で廃止)などは、年代を紐解くための決定的なヒントになります。

また、ラベル以外の部分にも注目すべき点は数多くあります。

例えば、ボトルキャップの色や材質、ネック部分に巻かれている帯のデザインも、時代ごとに細かく変化しています。

さらに、ボトル自体の形状や、その背面に施されたエンボス(浮き彫り)の文字も、特定の年代を示す重要なサインとなる場合があります。

言ってしまえば、ボトル全体がその出自を語るためのヒントで満ちているのです。

これらのチェックポイントを一つひとつ確認していくことで、まるで探偵が証拠を集めるように、パズルを解くようにボトルの素性を明らかにできます。

まずは「特級」表示の有無といった大きなポイントから確認し、次いで住所やキャップの色といった細部を照合していくのが効率的な手順と言えるでしょう。

次の項目からは、これらの具体的な見分け方について、写真や表を交えながらより詳しく解説していきます。

もしお手元にボトルがあれば、ぜひ見比べながら読み進めてみてください。

年代の見分け方は歴代ラベルにあり

ウイスキーガイド イメージ

サントリーリザーブの年代を見分ける上で、最も多くの情報を提供してくれるのが、ボトルの顔とも言える歴代のラベルです。

それは単なる商品名が書かれた紙ではなく、そのボトルが生まれた時代を物語る「出生証明書」のようなものなのです。

ここでは、特に重要なラベルのチェックポイントを3つに絞って詳しく解説します。

酒税法による「特級」表示の有無

まず最初に確認したいのが「特級」という文字の有無です。

これは年代を特定する上で、最も分かりやすく信頼性の高い基準となります。

1989年(平成元年)3月まで、日本の酒税法にはウイスキーの等級制度が存在しました。

「特級」とはその最高ランクであり、モルト原酒の含有率が高いなど、一定の品質基準を満たした高級ウイスキーにのみ表示が許された証でした。

出典元:楽天市場

そのため、ラベルのどこかに「ウイスキー特級」と明確に記載されていれば、それは1989年3月以前に流通していたボトルであると断定できます。

この表示があるボトルは、品質においても、また当時の価格においても、一級や二級とは一線を画すプレミアムな存在だったのです。

製造者住所の変遷

次に注目すべきは、ラベルに記載された製造者「サントリー株式会社」の住所です。

この住所は、会社の歴史における本社の移転などに伴い、以下のように細かく変化しています。

このわずかな違いが、年代を絞り込むための非常に有力な手がかりとなります。

大阪市北区中之島二丁目

1969年から1971年頃までの、ごく初期のボトルのみに見られる表記です。

コレクターの間では最も希少価値が高い住所として知られています。

大阪市北区堂島浜通二丁目

1971年の本社移転後から1979年頃までのボトルに見られる住所です。

70年代のボトルであることを示す重要なポイントです。

大阪市北区堂島浜二丁目

1979年頃以降のボトルでは、住所から「通」の文字がなくなります。

この subtle な変化が、70年代と80年代を分ける一つの境界線となります。

この住所表記を確認することで、ボトルが70年代のものか、それ以降のものかをかなり正確に絞り込むことが可能です。

蒸溜所に関する英語表記

ラベル下部にさりげなく記載されている英語表記も、ブレンドの歴史を物語る重要なヒントです。

ここには、味わいの変遷に関わる大きな変化が記されています。

YAMAZAKI DISTILLERY

1979年頃までの表記です。

これは、ブレンドに使われるモルト原酒が、サントリー初の蒸溜所である山崎蒸溜所のもの主体であったことを示します。

濃厚で甘やかな、初期リザーブの味わいを象徴する言葉です。

OUR OWN DISTILLERIES

1979年頃以降の表記です。

これは、1973年に山梨県で白州蒸溜所が竣工し、山崎と白州という複数の自社蒸溜所の原酒が使われるようになったことを反映しています。

味わいがより爽やかで洗練された方向へと変化していく転換点を示す表記と言えます。

これらのポイント、つまり「特級」という法的な証、住所という地理的な証、そして英語表記というブレンドの歴史的な証を組み合わせることで、ラベルからだけでもボトルの年代をかなり詳しく特定できるのです。

年代別のラベルから特徴を探る

ウイスキーガイド イメージ

ここでは、前述のラベル情報に加えて、キャップの色やボトル自体の形状といった、より物理的な特徴を含めた年代別の違いを詳しく見ていきましょう。

ラベルがボトルの「顔」だとすれば、キャップやネック、ボトル全体のデザインはその「装い」や「体格」に例えられます。

これらの要素が時代と共にどう変化していったのかを知ることで、より立体的にボトルを理解できます。

まず、リザーブが誕生した1969年から1970年代を通じて、ボトルデザインの基礎が築かれました。

最初期(1969年~1971年頃)のボトルは、非常にシンプルな白いアルミキャップが特徴で、ネック部分にはまだ帯(ネックバンド)がありませんでした。

そして何よりも、ボトル背面にサントリー創業70周年を記念する「70」の文字が大きく刻まれている点が、この時代のボトルであることを雄弁に物語っています。

1971年以降になると、白いキャップはそのままに、首元に黒い紙製のネックバンドが巻かれるようになり、デザインが少し引き締まりました。

次に、1980年代に入ると、リザーブはそのアイデンティティを保ちつつも、時代に合わせて少しずつ姿を変えていきます。

ブレンドの内容が変化した1979年頃から1985年頃までは、白いキャップと黒いネックバンドという組み合わせが続きました。

しかし、1985年頃になると、ネックバンドが黒から鮮やかな赤色へと変更されます。

これは通称「赤首(あかくび)」と呼ばれ、歴代ボトルの中でも特にデザイン的な特徴がはっきりしているため、コレクターの間で人気の高いバリエーションの一つです。

そして、等級制度時代(特級時代)の最終期にあたる1987年頃から1989年3月にかけて、リザーブは最も大きなデザイン変更を受けます。

長年親しまれた白いキャップは、高級感のある黒いキャップへと変更されました。

ラベルも金色の枠で囲われた、より洗練されたデザインになりました。

さらに、ボトル背面のエンボスも「70」から「SUNTORY RESERVE」というブランド名そのものに変わります。

これは、リザーブが「70周年記念ボトル」という出自から、サントリーを代表する一つの独立したブランドとしての地位を確立したことを象徴する変化と言えるでしょう。

| 推定年代 | キャップとネックの主要な特徴 | ラベルのテキストとデザイン | ボトルの詳細 | 歴史的意義 |

|---|---|---|---|---|

| 1969年~1971年 | 白色のアルミキャップ。ネックバンド無し。 | 住所表記:大阪市北区中之島二丁目。「YAMAZAKI DISTILLERY」表記。 | ボトル背面エンボス:「70」(創業70周年記念)。 | 最初期のボトル。「中之島」住所が決定的な識別点。 |

| 1971年~1979年頃 | 白色のアルミキャップ。黒色の紙製ネックバンド。 | 住所表記:大阪市北区堂島浜通二丁目。「YAMAZAKI DISTILLERY」表記。 | ボトル背面エンボス:「70」。 | 本社移転を反映した「堂島浜通」住所。純粋な山崎時代のボトル。 |

| 1979年頃~1985年頃 | 白色のアルミキャップ。黒色の紙製ネックバンド。 | 住所表記:大阪市北区堂島浜二丁目(「通」が脱落)。表記が「OUR OWN DISTILLERIES」に変更。 | ボトル背面エンボス:「70」。 | ブレンドに白州原酒が加わった重大な転換期を示すボトル。 |

| 1985年頃~1987年頃 | 白色のアルミキャップ。赤色の紙製ネックバンド。 | 住所表記:堂島浜二丁目。「OUR OWN DISTILLERIES」。 | ボトル背面エンボス:「70」。 | 通称「赤首」。コレクターの間で人気の高い、明確なバリエーション。 |

| 1987年頃~1989年3月 | 黒色のキャップ(初期はアルミ、後期はプラスチック)。キャップシールと一体化した黒色のネックラベル。 | ラベルがやや小さくなり、金色の枠で囲まれる。 | ボトル背面エンボスが「70」から「SUNTORY RESERVE」に変更。 | 酒税法改正前の最後の「特級」デザイン。 |

このように、複数の要素を総合的に判断することで、より正確に年代を特定することが可能になります。

一つの特徴だけで判断するのではなく、ラベルの住所、キャップの色、背面のエンボスといった複数の証拠を照らし合わせることが大切です。

上の表の情報を参考に、お手元のボトルの特徴を一つずつ確認してみてください。

特徴的なサントリーリザーブ80年代

ウイスキーガイド イメージ

1980年代は、日本の経済が大きく成長し、人々のライフスタイルや価値観が多様化した時代です。

ウイスキー市場もその影響を受け、より洗練され、個性豊かな製品が求められるようになりました。

サントリーリザーブもこの時代の要請に応えるように、ブランドの歴史の中でも特に大きな変化を経験しました。

80年代前半のボトルは、前述の通り、ブレンドに白州蒸溜所の原酒が加わり始めた、まさに「転換期」の製品です。

味わいの面では、70年代までの山崎原酒由来の濃厚なシェリー樽の甘さを基盤にしつつも、白州原酒由来の軽快でフルーティーなニュアンスが加わり始めました。

そのため、重厚さと爽やかさが同居する、非常に複雑で奥行きのある味わいを持つボトルが多いのがこの時期の特徴です。

そして、コレクターの間で特に注目されるのが、1985年頃から1987年頃までという短期間だけ製造された、ネックの帯が赤いボトルです。

これは通称「赤首(あかくび)」と呼ばれ、長年続いた黒い帯から鮮やかな赤へと変更されたことで、デザイン的な特徴がはっきりしています。

白いキャップとのコントラストも美しく、歴代ボトルの中でも特に人気の高い一本です。

この時期のボトルは、味わいの面でも山崎の熟成感と白州の爽やかさが最も理想的なバランスで融合している、と高く評価する専門家や愛好家も少なくありません。

さらに80年代後半、1987年頃には、バブル経済期の高級志向を反映した、大幅なデザイン変更が行われます。

キャップは伝統の白色から、モダンで重厚感のある黒色へと変更。

ラベルもそれまでのシンプルなデザインから、金色の枠で囲われた、より高級感の漂うデザインになりました。

そして何より象徴的なのが、ボトル背面のエンボス(浮き彫り)が創業70周年を示す「70」から、ブランド名である「SUNTORY RESERVE」の文字へと変更されたことです。

これは、リザーブが記念商品の枠を超え、サントリーのプレミアムウイスキーの中核を担うブランドとしての地位を不動のものにしたことを示す、力強い宣言でもありました。

このデザインは、等級制度が廃止される1989年3月まで続きます。

このように、80年代はリザーブがその味わいとデザインをダイナミックに変化させた、非常に興味深い時代です。

そのため、80年代のボトルを探す際は、これらの特徴が年代を特定する重要な目印となるのです。

流通量が多かった90年代

ウイスキーガイド イメージ

1990年代に入ると、サントリーリザーブはさらなる変化を遂げ、新しい時代への適応を始めます。

この年代を象徴する最も大きな変更点は、1989年4月の酒税法改正により、長年続いたウイスキーの等級制度が廃止されたことです。

これにより、ラベルの目立つ位置にあった「特級」の文字が消え、ウイスキーは品質やブランドイメージそのもので勝負する時代へと突入しました。

日本の経済がバブルの熱狂から落ち着きを取り戻し、消費者の価値観も変化したこの時代、ウイスキー市場全体はやや縮小傾向にありました。

しかし、その中でもリザーブは、手頃な価格帯でありながら高い品質を維持した、信頼感のある国産ブレンデッドウイスキーとしての中核的な地位を保ち続けました。

派手さよりも実質を求める時代の空気感が、かえってリザーブの安定した人気を支えたのです。

そのため、90年代に製造されたボトルは比較的流通量が多く、現在でも古酒市場やオンラインオークションなどで見つけやすい年代と言えるでしょう。

デザイン面では、80年代後半の角ばった金枠のラベルから、より柔らかな印象を与える楕円形のラベルへと変更されるなど、時代に合わせたマイナーチェンジが行われました。

味わいの面でも大きな進化があり、キーモルトである白州原酒の比率がより高まったと考えられます。

これにより、80年代までのボトルに残っていた濃厚な熟成感は、より洗練された爽やかさへと変化。

青りんごや若葉を思わせるクリーンでフルーティーなスタイルが確立され、現行品に近い味わいの基礎がこの時期に築かれました。

また、この時代の特筆すべき出来事として、1996年に「サントリーリザーブ10年」という、初めて明確な熟成年数(エイジ)を表記した製品が登場したことが挙げられます。

これは、より付加価値の高いウイスキーを求める層に向けた戦略的な商品でした。

そして、この「リザーブ10年」のイメージを決定づけたのが、当時絶大な人気を誇っていた俳優の木村拓哉氏を起用したテレビCMです。

スタイリッシュな映像と音楽は大きな話題を呼び、リザーブのブランドイメージを若々しく洗練されたものへと一新させることに成功しました。

このように、90年代はリザーブが新たな時代に向けてブランドイメージを再構築し、その存在感を確固たるものにした重要な時期でした。

気になる旧ボトルの買取価格

ウイスキーガイド イメージ

サントリーリザーブの旧ボトルは、その年代や希少性、そして何よりもボトルの保存状態によって買取価格が大きく変動します。

ここでは、おおよその市場価値と、価値を判断する上での重要なポイントについて、より掘り下げて解説します。

まず、最も高値で取引される可能性があるのは、1969年から1971年にかけて流通した「中之島」住所表記の最初期ボトルです。

現存数が非常に少なく、サントリーリザーブの歴史の始まりを告げる存在として、資料的な価値も非常に高いためです。

保存状態が良く、付属品などが揃っていれば、数万円以上の価格が付くことも十分に考えられます。

次に、1970年代の「YAMAZAKI DISTILLERY」表記がある特級ボトルも、根強い人気を誇ります。

特に、ボトルネックに巻かれた紙製のバンドやラベルが破れずに綺麗に残っているものは、丁寧に保管されてきた証として高評価に繋がります。

また、1980年代の「赤首」と呼ばれるボトルも、その特徴的なデザインからコレクター需要があり、通常の80年代ボトルよりも高い価格で取引される傾向にあります。

一方で、1990年代以降に流通した、ラベルに等級表示がないボトルは、流通量が比較的多いため、買取価格は数千円程度になることが一般的です。

しかし、これはあくまで通常品の場合です。短期間しか販売されなかった「リザーブ12年」や、その他限定品などはこの限りではなく、希少性に応じて個別に価値が判断されます。

ここで、買取価格を大きく左右する「ボトルの状態」について、さらに詳しく見ていきましょう。

液面の高さ

長期間保管されているボトルでは、コルク栓の僅かな隙間から中身が少しずつ蒸発し、液面が低下していることがあります。

この低下が著しい場合、コルクの密閉性が損なわれ、空気が入り込んで中身が酸化している可能性があり、価値が下がってしまいます。

ラベルや付属品の状態

ラベルにシミや破れ、カビなどがあると、コレクション品としての価値が大きく損なわれます。

また、購入時に付属していた化粧箱が綺麗な状態で残っていると、査定額が上がる重要な要素となります。

澱(おり)の有無

ボトル内に沈殿物や浮遊物(澱)が見られる場合があります。

これは熟成過程で生じる自然なものですが、あまりに量が多いと保管状態を疑われる可能性もあります。

これらの点を踏まえ、買取を検討する際は、一つの店舗の査定だけで判断しないことが大切です。

お酒専門の買取業者や、複数の店舗で査定を受け、適正な価格を見極めることをお勧めします。

また、オンラインオークションを利用する方法もありますが、自身で価格設定や配送手続きを行う必要があります。

いずれにしても、そのボトルが持つ歴史的価値を正しく評価してくれる場所を見つけることが重要です。

まとめ:サントリーリザーブ旧ボトルの探し方

記事のポイント まとめです

- サントリーリザーブは1969年にサントリーの70周年を記念して誕生した

- 旧ボトルの年代特定はラベル、キャップ、ボトル形状から可能

- 1989年3月以前のボトルには「特級」の表示がある

- 製造者住所の「中之島」表記は1971年頃までの最古の証

- 「YAMAZAKI DISTILLERY」表記は山崎原酒主体の時代の証

- 1979年頃から白州原酒が加わり「OUR OWN DISTILLERIES」表記に

- 1985年頃にはネックが赤い通称「赤首」が登場

- 1987年頃にキャップが黒色になりボトルエンボスも変更

- 1990年代のボトルは「特級」表示がなく楕円ラベルが特徴

- 現行品は白州原酒主体の爽やかでフルーティーな味わい

- 70年代の古酒は山崎原酒主体の濃厚で甘美な味わい

- 時代によってキーモルトが異なり味わいが大きく変化した

- 「リザーブ12年」は2006年から短期間のみ販売された希少品

- 買取価格は年代や保存状態によって大きく変動する

- 最も希少価値が高いのは60年代末から70年代初頭のボトル

【参考情報一覧】

- サントリー公式サイト: https://www.suntory.co.jp/whisky/reserve/

- Peaty: https://peaty.club/blog/2708

- ぴろのウイスキーブログ: https://www.piroriro.com/entry/specialreserve

- 伏見蒸溜館~備忘録: https://fushimijrk.livedoor.blog/archives/11658598.html

- RERAのウイスキーブログ: http://blog.livedoor.jp/rera1016-whiskey/

- くりりんのウイスキー置場: https://whiskywarehouse.blog.jp/

- note(wsky氏): https://note.com/wsky/n/n58bbe1ab1b6f

- たのしいお酒.jp: https://tanoshiiosake.jp/2809

- お酒買取専門店リカー999: https://liquor999.com/2797/

- ラマスピリッツ: https://rama-spirits.com/review/special-reserve/

/関連記事 「サントリー リザーブ 白州」と検索して、この記事にたどり着いたあなたへ。 昨今のジャパニーズウイスキーブームの中、特に人気の高い「白州」は入手が難しく、その清々しい魅力の ... 続きを見る サントリーという信頼のブランドから登場した、鮮やかな青いラベルが目を引くワールドウイスキー「碧 Ao」。 その革新的なコンセプトに期待を寄せて手に取った方、あるいはこれから購入しようかと ... 続きを見る インターネットの検索窓に「サントリー レッド」と入力すると、候補として「まずい」という少し気になる言葉が目に飛び込んでくることがあります。 スーパーマーケットの棚でその親しみやすい赤いラ ... 続きを見る 検索窓に「サントリー ホワイト」と打ち込むと、真っ先に「まずい」という言葉が目に飛び込んでくる。 これからウイスキーを楽しみたいと考えている方、あるいは日々の晩酌の選択肢として検討してい ... 続きを見る そもそもサントリーオールドとはどのような歴史を持つウイスキーなのか、そしてなぜ一部で「ウイスキーじゃない」とまで言われる理由が存在するのか、多くの方がその背景に深い疑問を感じています。 ... 続きを見る 「サントリーオールドはまずい」という、少し辛辣なキーワードで検索されたあなたは、購入を迷っていたり、あるいは過去に飲んでみてしっくりこなかった経験をお持ちなのかもしれません。 このウイス ... 続きを見る

関連記事サントリーリザーブと白州の関係は?味や評価を徹底比較

関連記事サントリー碧がまずいと言われる理由と美味しい飲み方を徹底解剖

関連記事サントリーレッドはまずい?噂の真相と美味しい飲み方を解説

関連記事サントリーホワイトはまずい?噂の真相と今の評価、飲み方まで解説

関連記事サントリーオールド混ぜ物の噂は本当?歴史と今を徹底解説

関連記事「サントリーオールドまずい」は誤解?味の真相と歴史を解説